【文部科学省】学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~を作成

1.データやその分析の更新児童生徒や教職員等の感染状況やその分析について、前回集計時点(6月1日~7月31日報告分)に、8月の感染状況及び同一の学校において複数の感染者が確認された事例の件数とその分析を追加。 〇登校後体調不良を訴えた場合は、保護者に連絡し、迎えに来てもらう等すみやかに下校措置をとる。

16

1.データやその分析の更新児童生徒や教職員等の感染状況やその分析について、前回集計時点(6月1日~7月31日報告分)に、8月の感染状況及び同一の学校において複数の感染者が確認された事例の件数とその分析を追加。 〇登校後体調不良を訴えた場合は、保護者に連絡し、迎えに来てもらう等すみやかに下校措置をとる。

16特に重要だと思われる事例の1つは、PDFの21ページから示された「密集」の回避についての事例でしょう。

一方、「学校内感染」は全体で計180人(15%)の報告があり、事例としては31件としています。

また、中高生については、感染の状況に応じて、マスクを着用しないで行う感染リスクの高い活動を一時的に制限する対応を検討することなどを追記。

日本の学校教育も、安倍首相による全国一斉の休校要請を受けてほとんどの学校が休校に入り、多くの地域で5月末まで続くことになりました。

エタノールは揮発性が高く、引火しやすい性質があるため、電気スイッチ等への直接の噴霧は故障や引火の原因になるため注意する。 )また、非常にアルカリ性が高く、薄めた液でも材質によっては変色や腐食を起こす場合があることから、拭いた後は必ず清潔な布等を用いてしっかり水拭きし、乾燥させる。 (ラテックス製ゴム手袋を使用する場合はラテックスアレルギーに注意する。

・「学校等欠席者・感染症情報システム」加入のメリットを紹介。

文部科学省は、学校関係者に感染者がいたとしても、『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~』にしたがって感染症対策を行っていた場合には、学校内で感染が大きく広がるリスクを下げることができると考えられるとしています。

正しく行動する 正しい情報を基に、自らの人権感覚に支えられた豊かな想像力を積極的に働かせ、偏見や差別、いじめを生み出さないよう、お互いの人権に配慮した言動をとることが大切である。

・消毒作業中に目、鼻、口、傷口などを触らないように注意する。

《奥山直美》. 〇保健室のベッドを使用した際は、手すりは次亜塩素酸ナトリウム等による消毒や布団の日光消毒を行い、該当児童生徒が使用したシーツを洗う。 その際は、他の児童生徒と別の部屋で待機するような工夫をする。

15では別添資料14で、冬季の寒さ感を緩和しつつ「可能な限り常時」換気するための、状況に応じた複数の方法を示している。

学校再開にあたっては、5月21日に文部科学省が「」を更新、さらに5月22日には「」を通知し、学校再開後の具体的な新型コロナウイルス感染症対策や、具体的な教育活動の進め方、家庭との連携のあり方などを示しました。

・体育のマスク着用について追記。

8また、感染者が発生した場合の臨時休業の考え方についても再整理。

2.感染拡大地域における学校教育継続の考え方について追記 特に小・中学校は、地域一斉の臨時休業は基本的には避けるべきと明記。

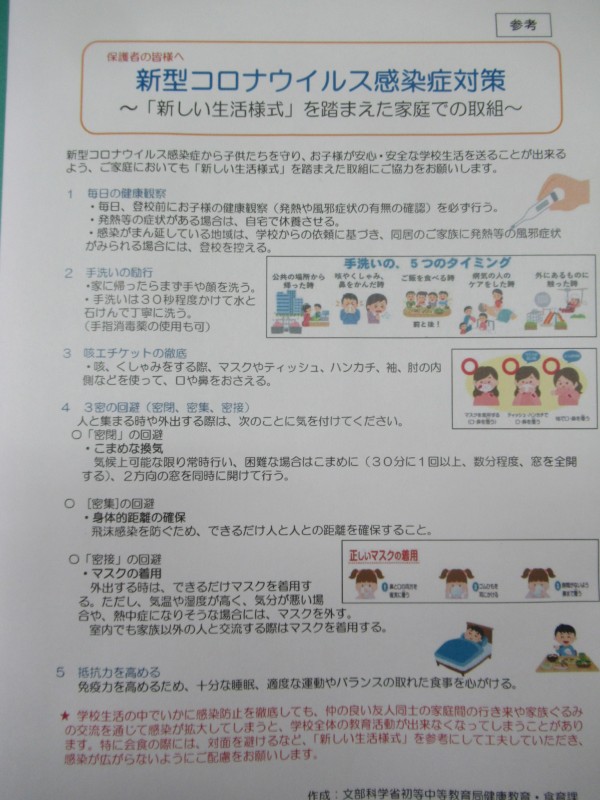

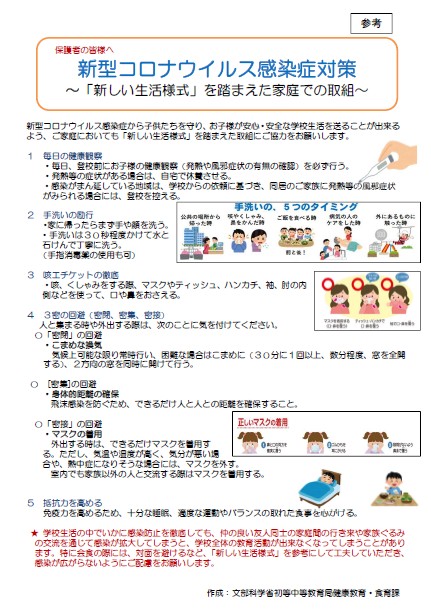

文部科学省は2020年8月6日付で『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~(2020. 3.冬季の対策について追記 冬季でも可能な限り常時換気に努め、室温低下により健康被害が生じないよう暖かい服装を心がけることや、室温が下がりすぎないよう空き教室を活用して行う「二段階換気」等について追記。 学校生活の中でいかに感染防止を徹底しても、仲の良い友人同士の家庭間の行き来や、家族ぐるみの交流を通じて感染が拡大してしまうと、学校全体の教育活動ができなくなってしまうこともある。 2.感染拡大地域における学校教育継続の考え方について追記 特に小・中学校は、地域一斉の臨時休業は基本的には避けるべきと明記。

14その他、主な改訂箇所は下記の通りです。

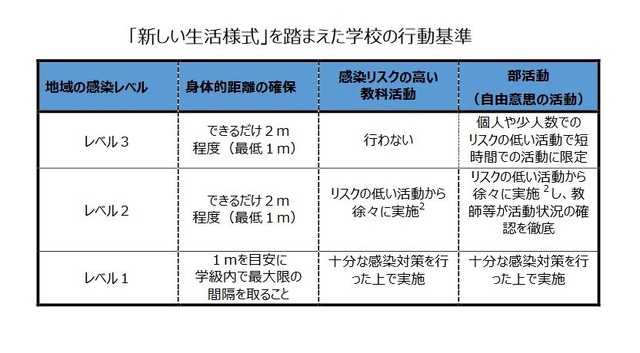

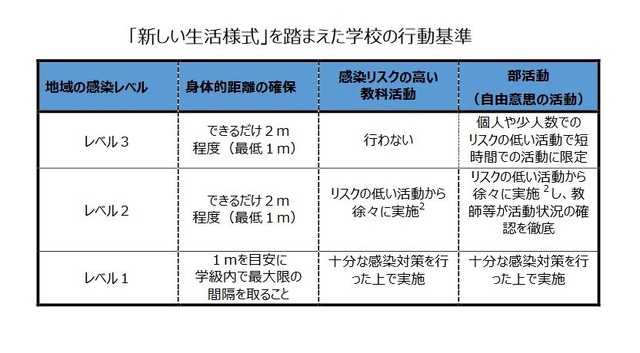

「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準 文部科学省「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル〜『学校の新しい生活様式』〜(2020. ) ・冷房機使用時も窓を開けるか欄間を開けて換気する必要がある。

〇感染者が発生した場合の消毒について 児童生徒等や教職員の感染が判明した場合には、保健所及び学校薬剤師等と連携して消毒を行うが、必ずしも専門業者を入れて施設全体に行う必要はなく、当該感染者が活動した範囲を特定して汚染が想定される物品を消毒するようにする。 氾濫する情報に翻弄されることなく、正しい情報に基づいた認識・判断ができるよう発達段階に応じた指導を行う。

3(できるだけ2方向の窓を開け、風通しを良くする。

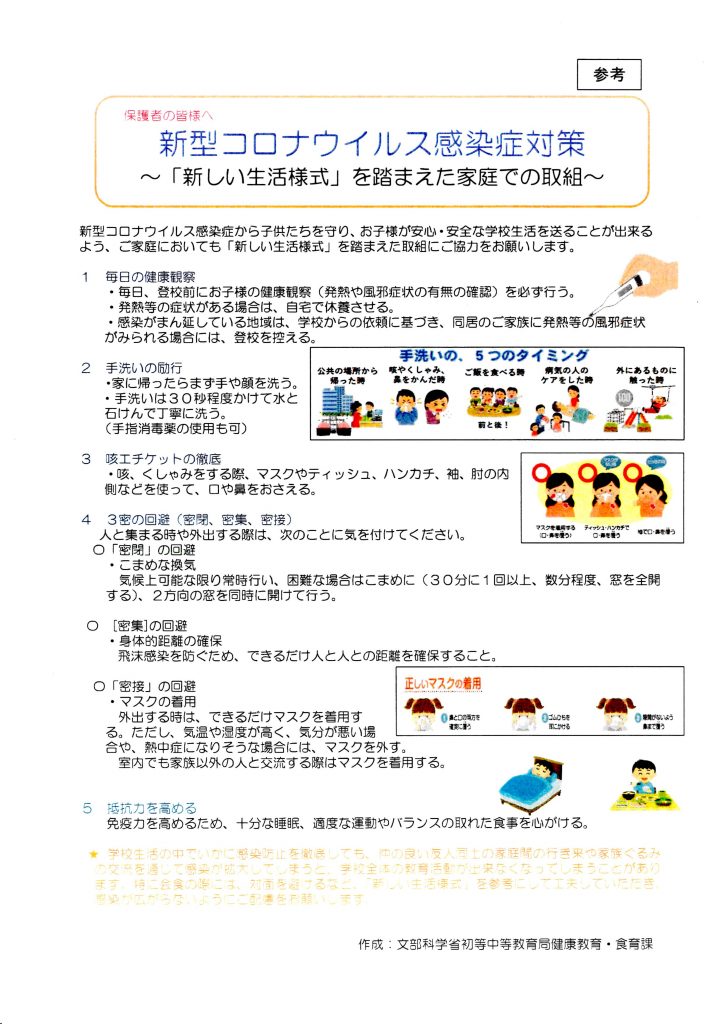

マスクを着用していない場合には、咳エチケットが大切であることも併せて指導する。