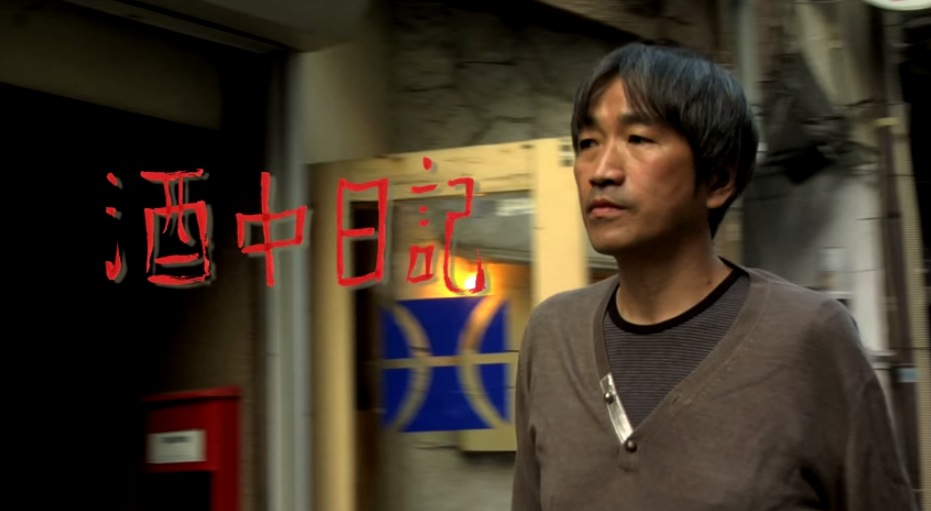

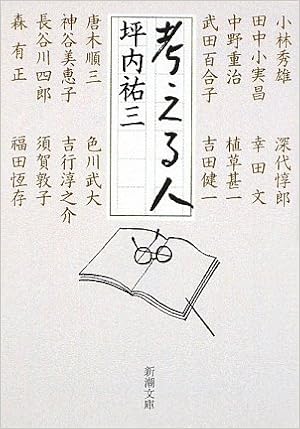

『酒中日記』主演で評論家の坪内祐三が死去!妻の佐久間文子氏が喪主を務める。

「坪内祐三の読書日記」『本の雑誌』• 『甘美なる作戦』: イアン・マキューアン 村松潔訳 今度はこう来たか、とヤラレっぱなし。 彼の早すぎる死に対しては、彼自身がヤスケンを送ったのと同様、微温に持ち上げる追悼文は、だから全くふさわしくない。 坪内祐三の「強面」がもっとも多く向けられたのは自分自身であっただろう。

3

「坪内祐三の読書日記」『本の雑誌』• 『甘美なる作戦』: イアン・マキューアン 村松潔訳 今度はこう来たか、とヤラレっぱなし。 彼の早すぎる死に対しては、彼自身がヤスケンを送ったのと同様、微温に持ち上げる追悼文は、だから全くふさわしくない。 坪内祐三の「強面」がもっとも多く向けられたのは自分自身であっただろう。

3厚生年金会館が取り壊されて、しばらく更地のままになっていても、坪内さんはそう伝えていた(それが伝わらなければ少し不機嫌になり、伝わると嬉しそうだった)。

著書に「ストリートワイズ」「靖国」「古くさいぞ私は」「人声天語」などがある。

安原顕も坪内祐三も、いまや絶滅種というべき「破滅型の文学人・編集者」で、坪内氏などはその最期の世代に当たるかもしれない。 そのことを聞いた時忠三はひどく驚いた。

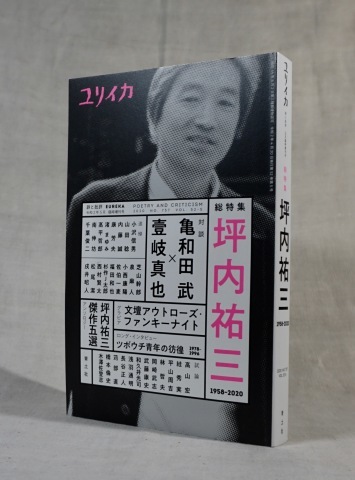

19「週刊文春」も特集 「週刊文春」の特集では、中野翠さん、泉麻人さん、平山周吉さんが、「文庫本を狙え!」について語っている。

これだけあれば、単行本として薄すぎるということはない。

しかし坪内さんは「おれの記憶では、奉納相撲で見た長濱は学生横綱なんだよな」と、おだやかに答え、本文の記述を「学生横綱になっていたと記憶しているが」と変えた。 html)の編集者だった頃、文化人類学者の山口昌男さん、ないし彼の身近にいた人々からであったと思う。 その頃、のの弟子であったと出会う。

16同時に、坪内さんには「記録には頼らず、記憶に基づいて書く」という姿勢もあった。

『シブい本』 、1997• :3月、、と共に同人として、季刊の超世代文芸クオリティマガジン『』をより創刊。

シニアでは伊藤信吉、串田孫一といった方々、中堅として山口さんや磯崎新、、大岡信、武満徹、中村雄次郎、あるいは岸田秀、丸山圭三郎、渡邊守章、蓮実重彦といった人々が酔客として論を戦わせる店だった。 :に入学。 『肌ざわり』(河出文庫、2005・05)• 栗本慎一郎、、中沢新一といった人々は若手であった。

10編集に懲りすぎたのかそれとも編集のやり方を知らないのか、妙に継ぎがわるくて、ノンフィクションとして追えない。

』 幻戯書房、2020. 作品中に何度も登場する、西福寺というお寺に隣接した立地なのだが、実家自体は人手に渡り、建て直されて別の人が住んでいる。

同時に、高田馬場から大学まで人力車を走らせ、無料でお客さんを運ぶというアイディアが持ち上がり、実行される。 タクシーで病院の救急外来へ。 その車夫となったのが坪内だった。

20『うらなり』(文春文庫、2009・11)• 指揮者として立つリハーサルでは、45分で必ず水準を超える演奏に仕上げねばならない。

やがて来るバブル景気を間近に控えた時代。

しかもこの「教養ドラマ」が凄いのは、先にも述べたように、成長して行くのが、若者(あまちゃん)ではなく、周りの大人たちであることだ。

9「対談は一六年も続いたからね。

『探訪記者 』 、2011• 当時の花形編集者として「ニューアカ」を仕かけた青土社「現代思想」「ユリイカ」の三浦雅士、先に記した山口さんたちを編集同人とする岩波書店「へるめす」の大塚信一、中央公論社「海」編集長として黄金時代を気づきつつ早世した塙嘉彦、塙さんの下で開花し「マリ・クレール」などを率いた安原顕・・・。