養育費算定表・婚姻費用算定表

総収入から、 公租公課、職業費および特別経費を控除した基礎収入の割合は、給与所得者と自営業者とで異なります。 参考記事 また上の記事でも説明していますが、婚姻費用分担の請求は「審判事件 別表第二」に分類されるものなので、調停をやらずに、いきなり最初から審判を申立てることもできます。

6

総収入から、 公租公課、職業費および特別経費を控除した基礎収入の割合は、給与所得者と自営業者とで異なります。 参考記事 また上の記事でも説明していますが、婚姻費用分担の請求は「審判事件 別表第二」に分類されるものなので、調停をやらずに、いきなり最初から審判を申立てることもできます。

6(4)子どもの年齢 子どもが大きくなるほど教育費なども多めにかかる傾向にあるでしょう。

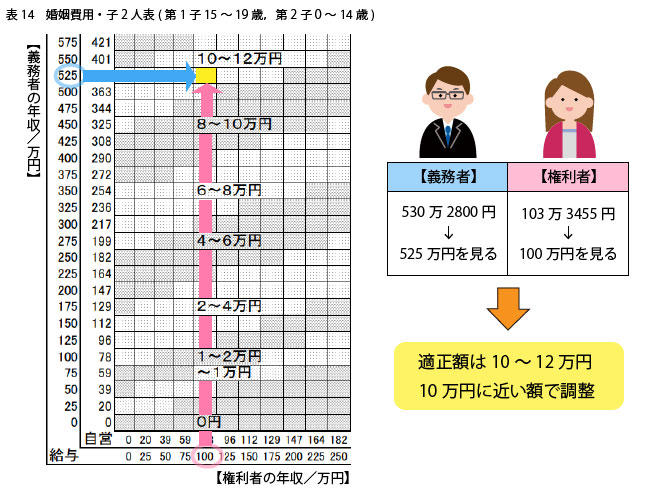

子どもが5歳で、夫の年収450万円で妻の年収が100万円の場合、婚姻費用は8〜10万円となります。

銀行預金であれば、銀行名・支店名までは頑張って特定しなければなりません。

ただし実際問題として、夫が「婚姻費用の中から保険料を支払わないなら、もう学資保険は解約するぞ」ということは自由ですから、妻だけが学資保険の継続を希望しているのであれば、事実上、婚姻費用から保険料の控除を認めざるをえない場合はあります。

この場合、「妻と子供の住居費を夫が支払っている」という状況は賃貸の場合と同じですが、 住宅ローンを支払い終わった後に、夫の手元に住宅(資産)が残るという点が異なります。

14今回は婚姻費用の算定表について説明します。

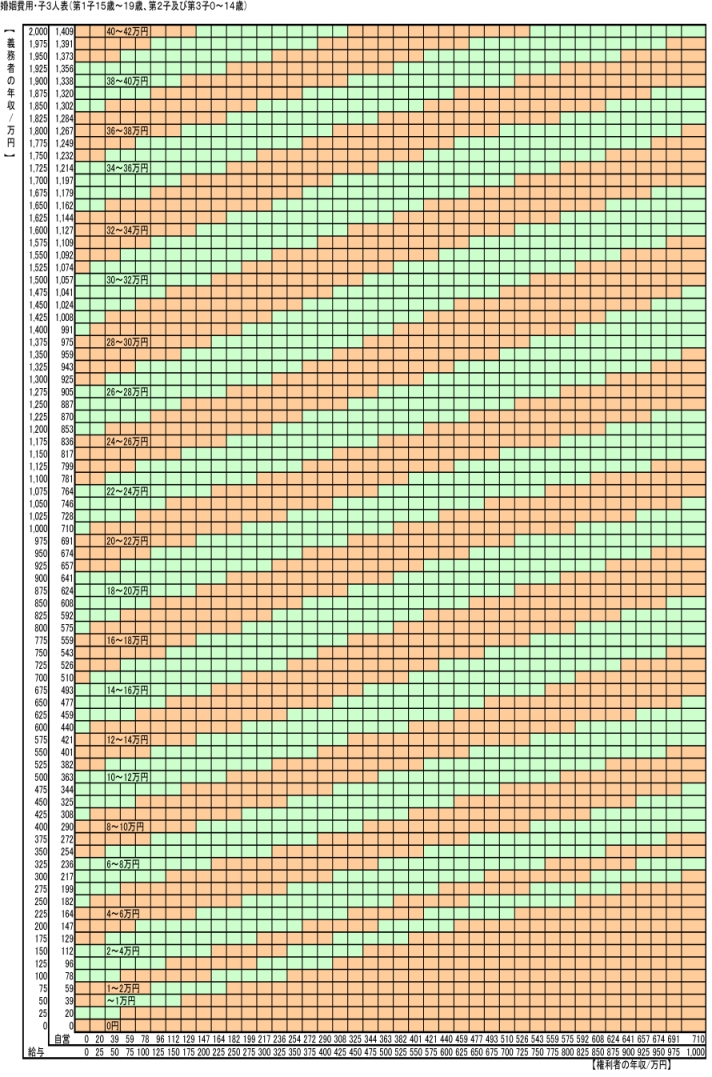

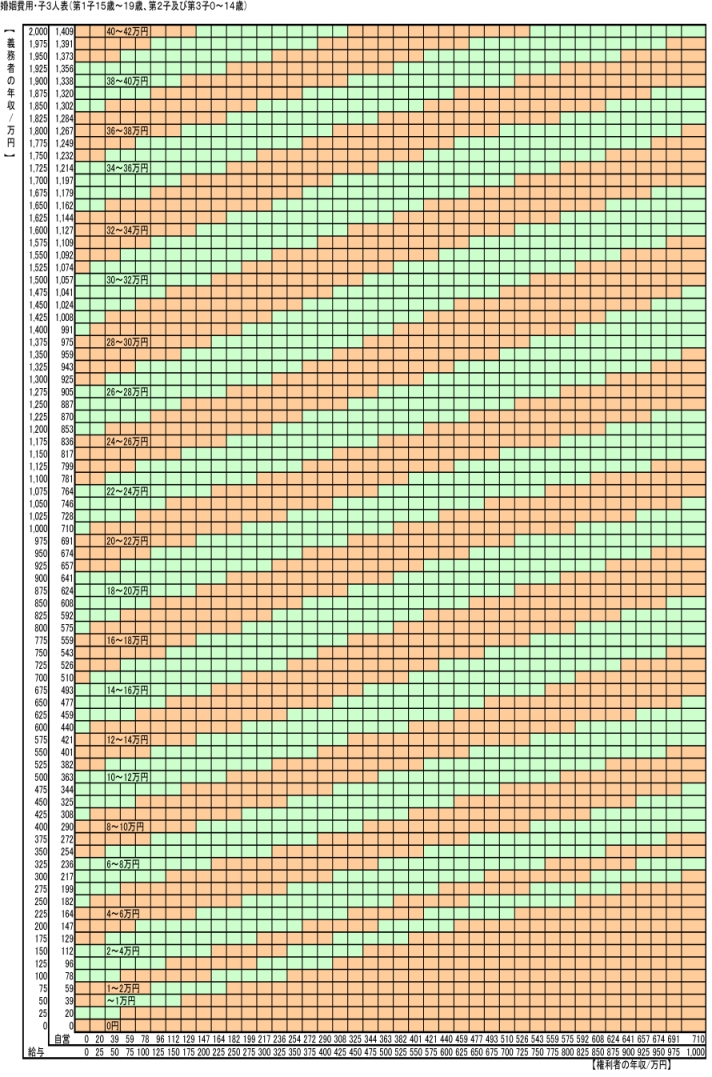

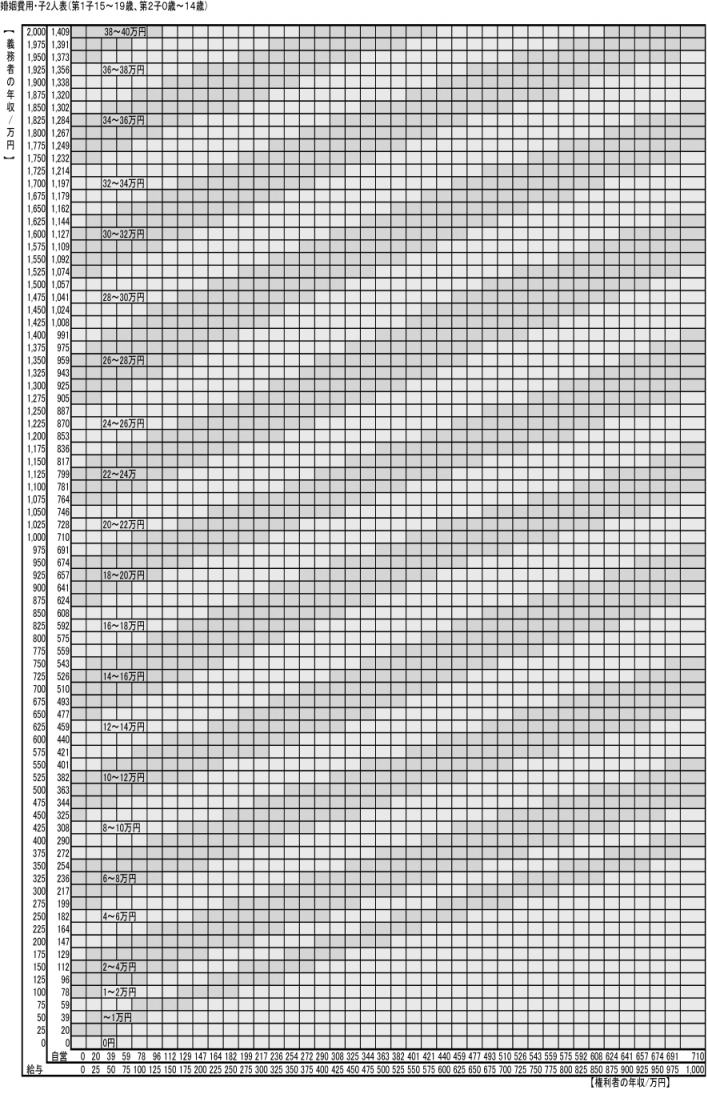

標準的なケースとは、同居していた夫婦が別居し、夫婦の一方が子を監護しており、子が学齢期であれば公立学校に通っているという場面を想定しています。

義務者の年収が540万円であるのに対し、近い金額として527万円と548万円がありますが、より近い548万円を基準にします。 大切なお金の話ですから、簡単にグラフで求めるのではなくて、夫婦のそれぞれの収入だけでなく、それぞれの実際の生活費の支出額を明らかにして、金額を決めた方が良いようにも思えます。

13ただ、目安をもって話し合う方がやりやすい場合は、裁判所が公表している婚姻費用算定表を元に話し合うと良いでしょう。

近い事例を確認してご自身がいくらくらいもらえるかの参考にして下さい。

なお、毎月の給与明細書で確認することもできますが、これを12倍しただけでは賞与や一時金などが含まれず、実際上の金額よりも少ない金額で算定することとなり、もらえる婚姻費用も少なめになってしまう可能性があるので注意が必要です。

この辺りは、以下の記事でかなり詳しく説明しています。

この場合には、直近の給与明細書等によって認定する必要があります。

1 養育費・婚姻費用の算定における給与所得者の総収入の認定 養育費・婚姻費用の金額を計算する時には,(元)夫婦や両親の 収入を元にします。

2 算定方法の基本的な枠組み 算定方法の基本的な枠組みは,標準算定方式・算定表と同様, 収入按分型(生活保護基準方式 とする。

また、教育費・治療費・住居費など特別事情の認定は計算できません。

以下の通り、婚姻費用は8〜10万円となります。 具体的な婚姻費用の金額は、どのようにして決めればよいのでしょうか。 具体的な事案に応じて修正してください。

11この点を十分にご理解の上、「婚姻費用計算ツール」をご利用ください。

夫の仕送りの中から、妻が夫に賃料を支払っている、といえばイメージしやすいかもしれません。