塚原卜伝紹介

はじめから馬を大きく避けて通ってこそ、わが弟子である。

10その死際、新右衛門に剣客の末路が自分であるとの言葉を投げかけた。

活人剣への目覚めは鹿島神宮の神官の家に生まれたことも関係あると思います。

牧元鬼(まき げんき) 演: 駿河今川家お抱えの武芸者。

一度としてしくじる事もなく、傷ができたのも矢で負った六か所のみ。

パーティー・結婚相談所• 後世の人が、剣豪同士の対決という多くの人が興味を引きそうな話を、面白おかしく作り上げてしまったのでしょう。

しかしその一方で次第に死に臨む真剣勝負への恐怖と、殺人者としての剣客の在り方に囚われるようになる。 ラーメン・中華• 修業を重ねて奥義を会得し、流派・ 新当流 しんとうりゅうを開きます。

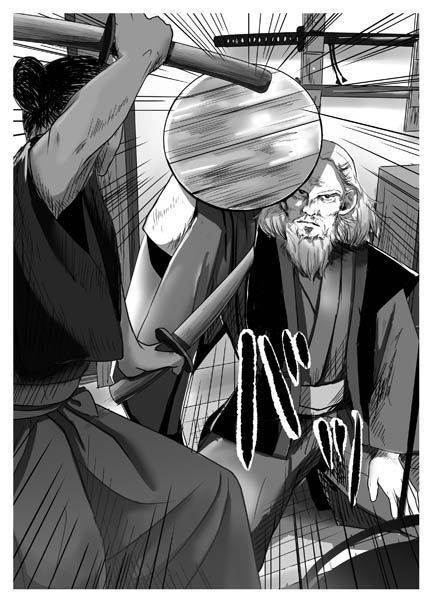

6左門をして「なかなかの使い手」と称される腕前だったが、新右衛門との立ち合いでは全く歯が立たずに降参し、新右衛門の門人たちに笑われながら退散する事になってしまった。

(おおうち よしおき) 演: 中国・北九州地方を治める。

故郷の鹿島でも銅像や史跡の他、卜伝を冠したお菓子や大会、地名などがあることはご存知の通り。 プール• おわりに 生涯無敗の剣聖として名を馳せた 塚原卜伝は、若い時の経験や体験からなのか「 戦わずして勝つ」という教えを説いています。

5偶然でも負けることがあります。

卜部氏は古くから伝わる剣法「鹿島の太刀」を受け継いでいる家柄で、父親は鹿島神宮の神官である鹿島氏の四家老の一人でもありました。

菩提寺は梅香寺でしたが、焼失してしまったのでお墓だけ残っています。 JR鹿島駅前の中央付近のレンガ敷の歩道を歩いて上ると、右手に小さな鹿詰公園が見えてきます。

南永(なんえい) 演: 堺出身の武芸者。

鹿島では、人々が新右衛門の帰りを待ちわびていた。

ホテル・式場• 卜伝の廻国修行には80人ほどの弟子が同行しており、大鷹が3羽、乗り換え用の馬も3頭引きつれた厳かな行列になっていたそうです。 それからは塚原城の城主となります。

大野秀孝(おおの ひでたか) 演: 細川家お抱えの武芸者。

周囲に迷惑がかかることを気にした卜伝は、船を降りて決闘を受けることを告げ、剣士と二人で小舟に乗り移る。

元は農家の出身であったが、地侍に妹を殺された事からとなってその敵を討った。 堺雅人というと半沢直樹のイメージが強いですが、時代劇を演じる彼の雄姿も見ておいて損はありません。 数々の伝説や高い剣の理想から、いつしか人々は卜伝のことを「 剣聖」と呼ぶようになったのです。

14植物園• (たまつくり ひたちのすけ) 演: 鹿島家の若い家臣。

ト伝が具教(とものり)に伝授した「一(いち)の太刀(たち)」は現在鹿嶋には伝わっておりませんが、剣の究極の「人の和」を表現する思想的な剣技と思われます。

よく知られている真剣勝負に下でのとの対決がある。 城主と弟子の育成に励み、10年後に妻が病気で亡くなると、養子の彦四郎幹重に城主を譲り、3回目の廻国修業を決意します。 矢疵を被る事六ヶ所の外、一度も敵の兵具に中(あた)ることなし。

4その他 美容・健康 遊ぶ全て• 向かってくる相手から殺意を奪わないと戦いが終わらないのですから。

『甲陽軍鑑(こうようぐんかん)』によれば、ト伝は大名の様な待遇を受けていた様子が残され、武田家がト伝を厚遇したことが分ります。

鹿島神道流の鹿島盛幹、霞流の桜井霞之介(真壁暗夜軒)、松岡則方などは、その代表といえるだろう。

新右衛門の名声を聞いて大内家を訪れ、新右衛門に教えを請わんと立ち合いを求める。