発熱 したら コロナ。 インフルエンザ治療は例年と異なる点!? いま発熱したらどうする

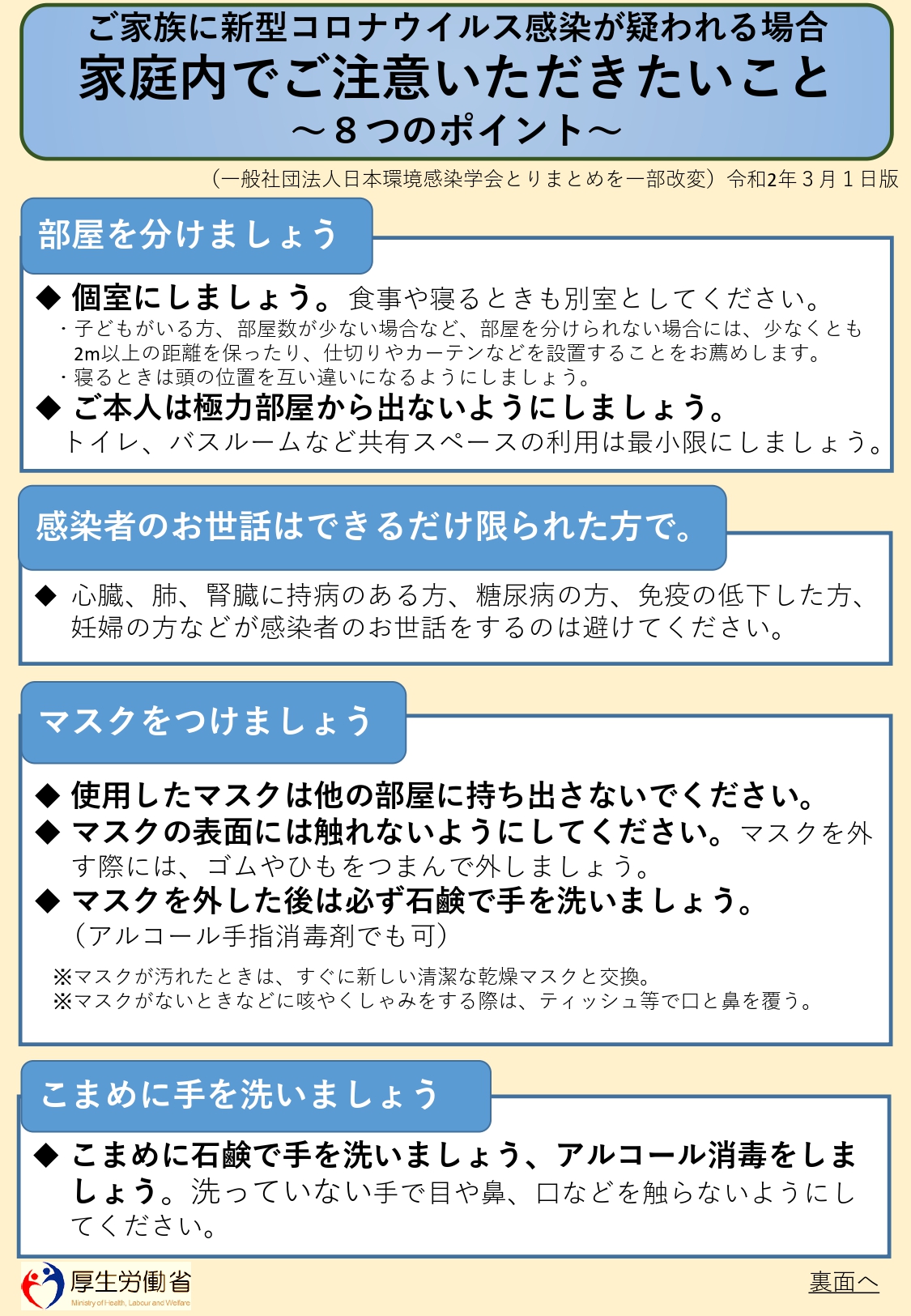

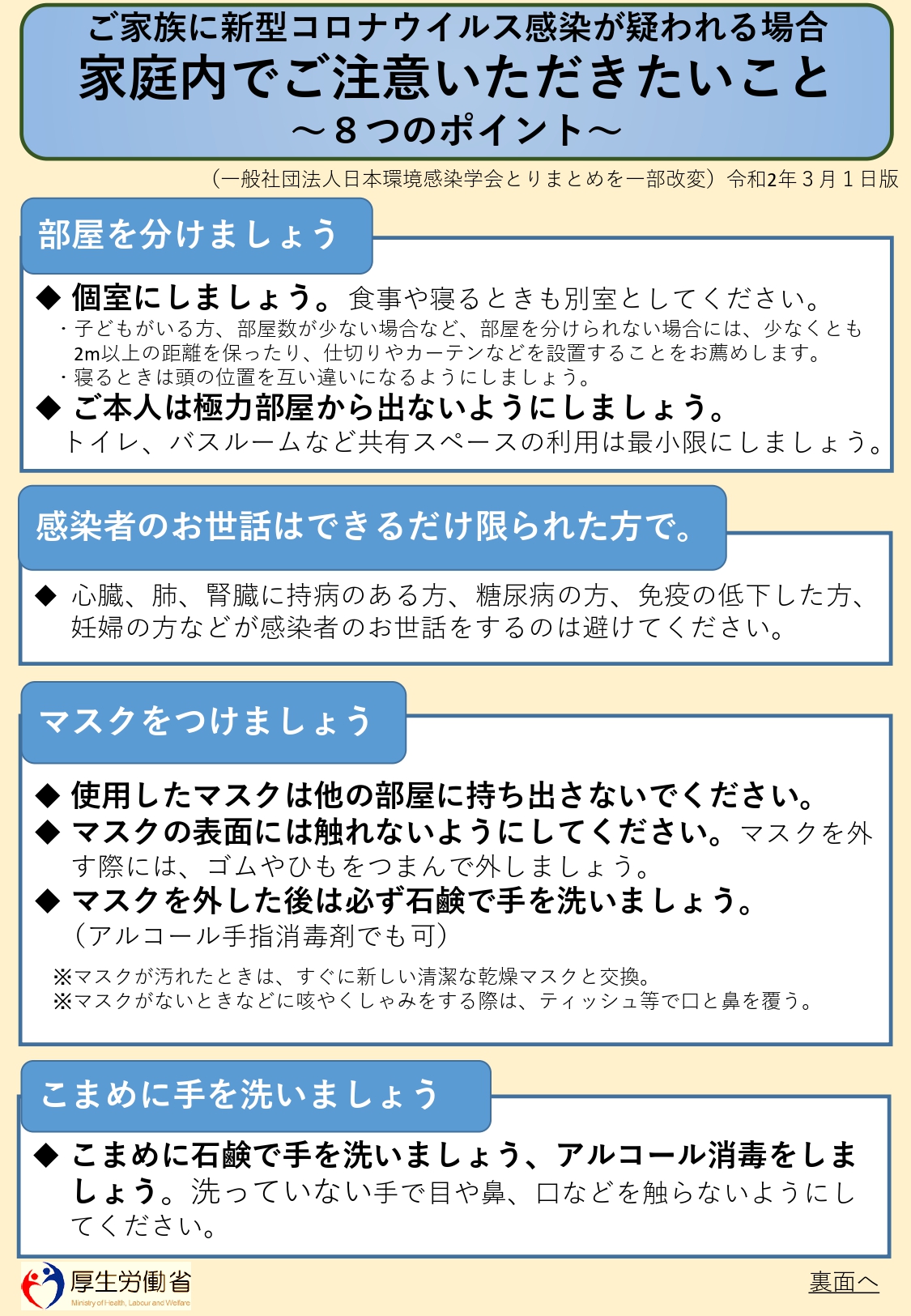

新型コロナ「自分の家族に兆候が出たら…」医師21人が打ち明けた“実践的対策”とは?

.JPG)

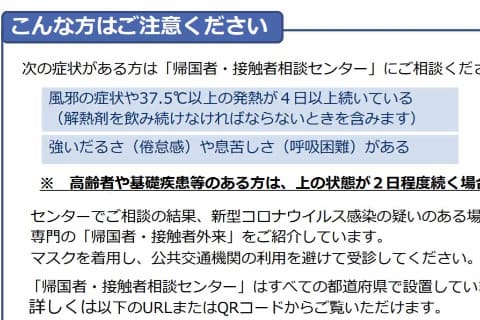

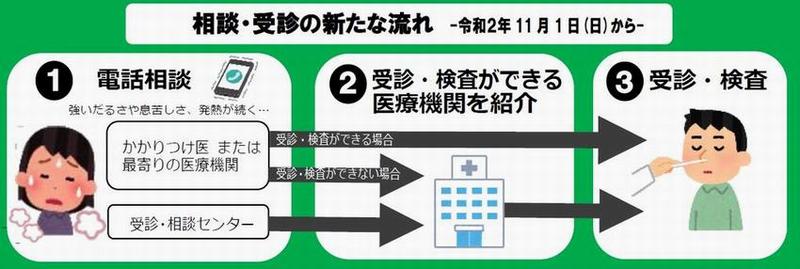

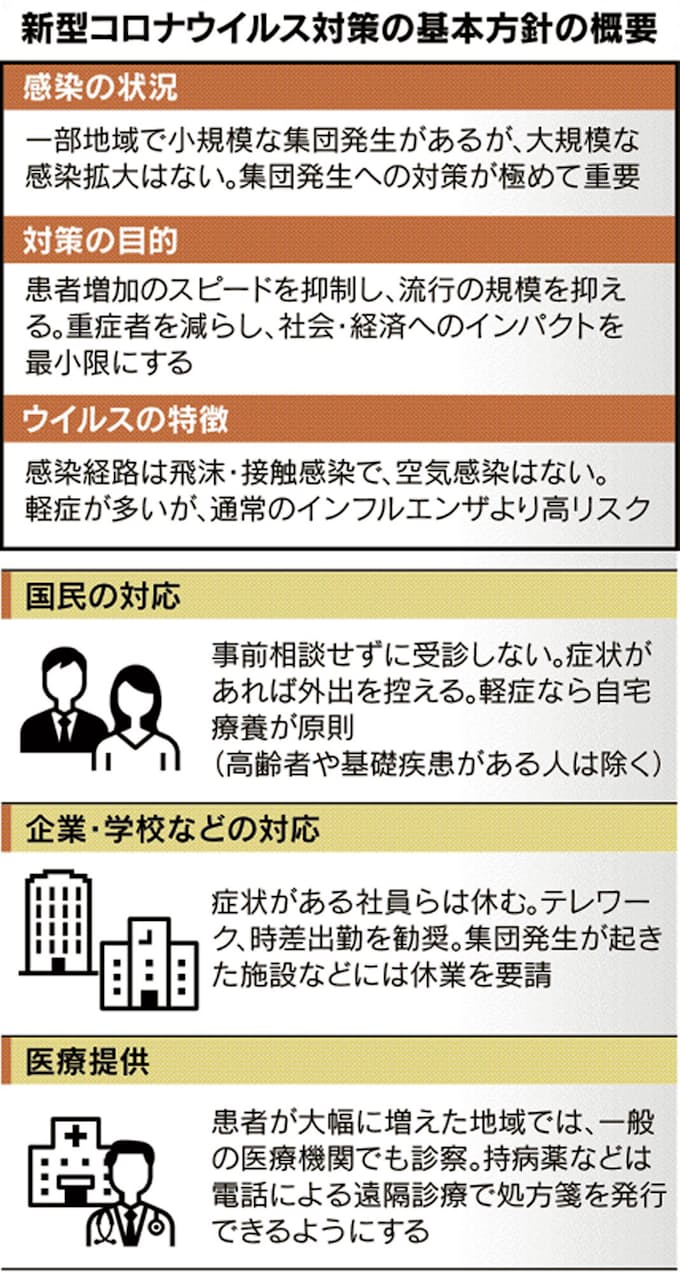

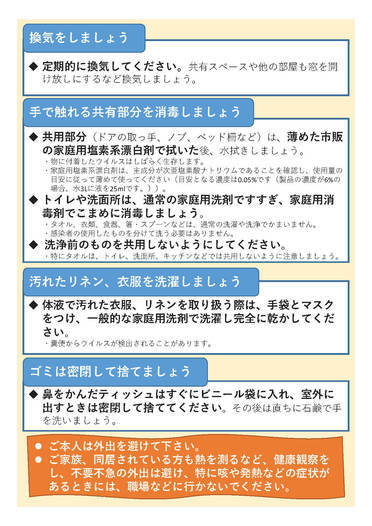

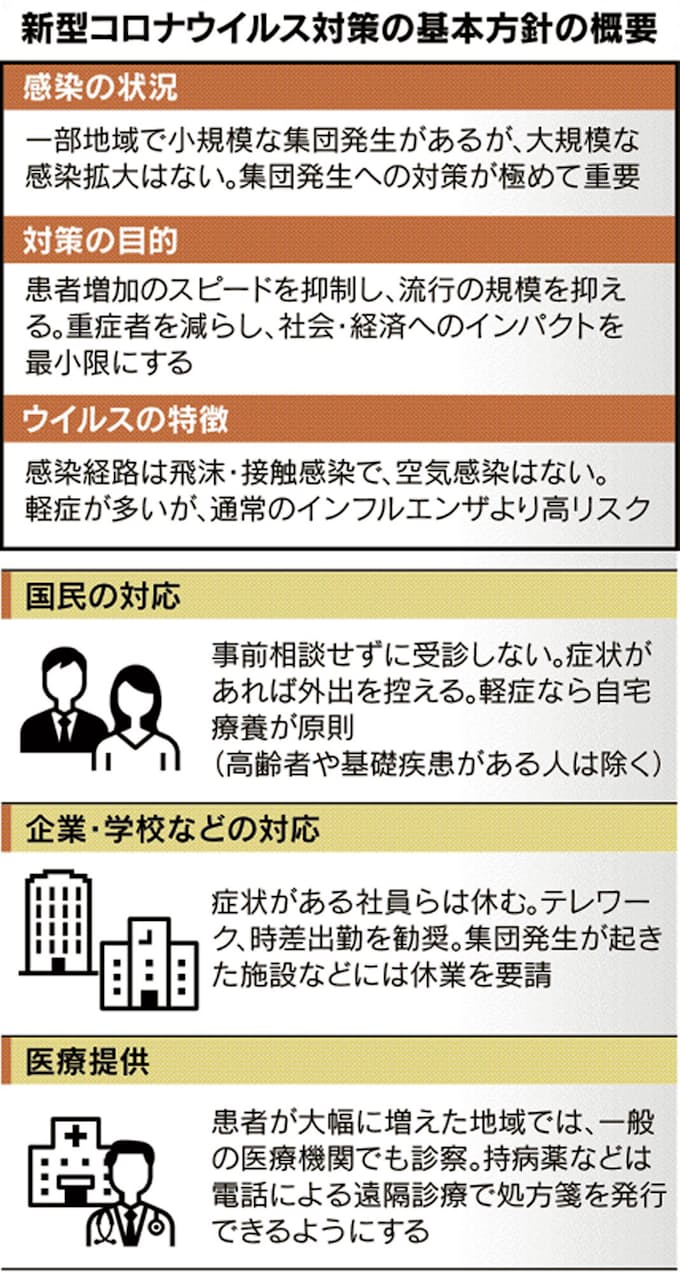

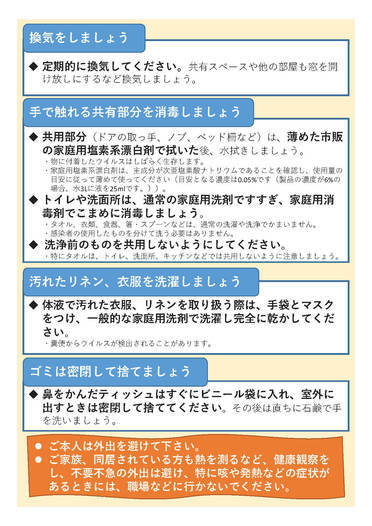

脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする 厚生労働省は当初、軽症の患者や症状のない人について、宿泊施設や自宅で療養してもらう方針を示していましたが、埼玉県で自宅待機中だった男性が死亡したことなどを受けて、宿泊施設での療養を基本とする方針に変更しました。 (対応内容) 発熱した際に受診できる医療機関の紹介(千葉県発熱相談コールセンター)、新型コロナウイルス感染症に関する相談、感染の予防に関すること、心配な症状が出た時の対応など 【お電話の前に】• 待合室じゃなくて車の中で待機! 確かに自分は健康かもしれない、ですがウイルスは目には見えません。 高齢者や基礎疾患がある方 重症化しやすい人 で、発熱や咳などの軽い風邪の症状がある場合• その後は直ちに石鹸で手を洗いましょう。

9

発熱、せき、倦怠感…「コロナかな」と思ったときの正しい対応は? 専門家に聞く徹底シミュレーション (1/2ページ)

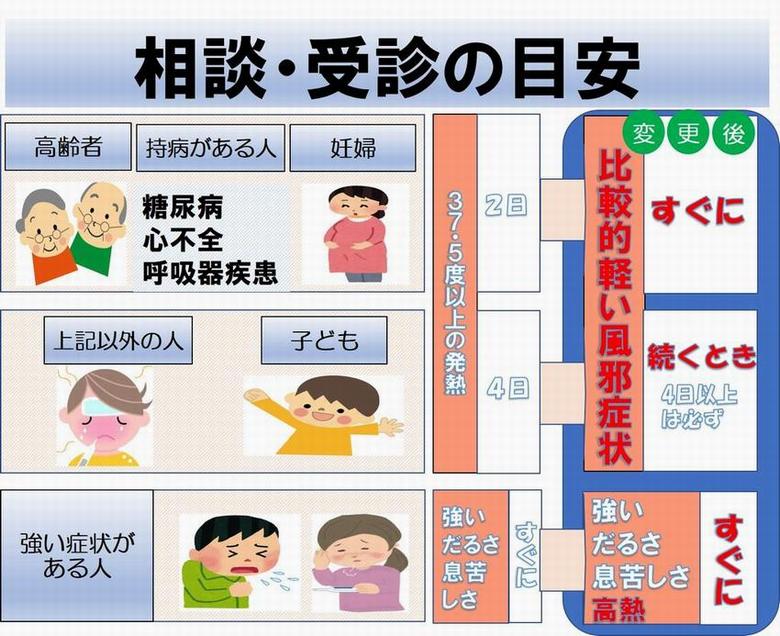

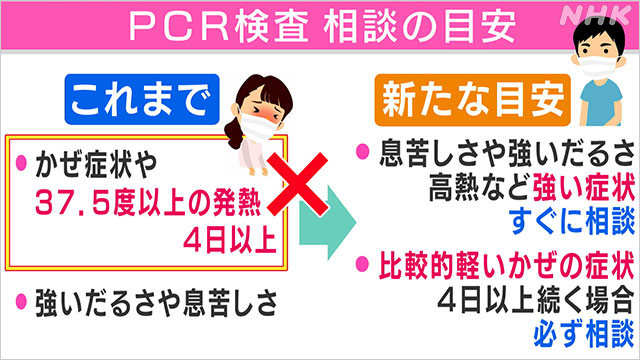

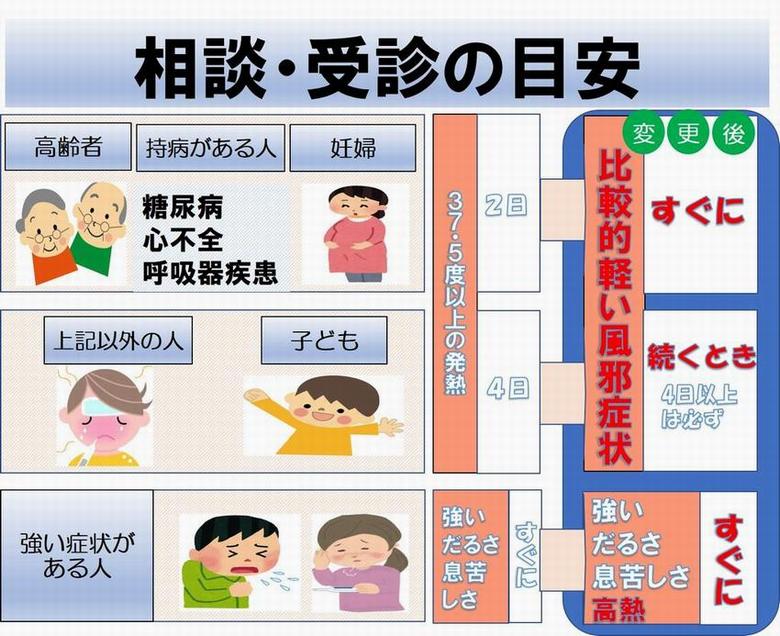

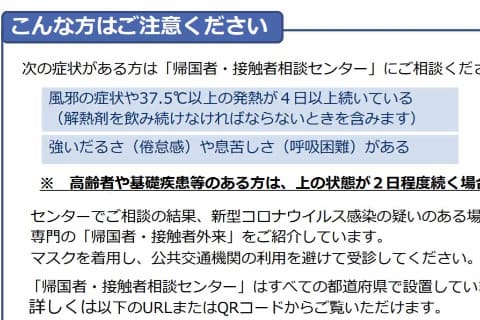

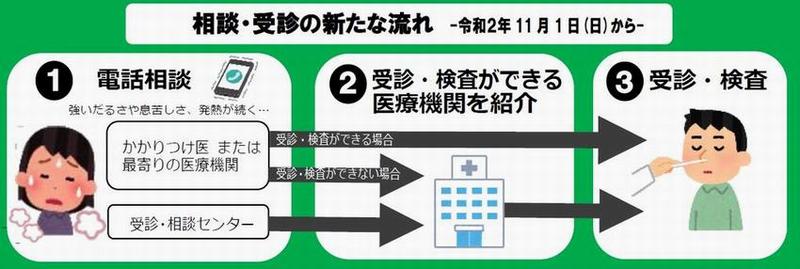

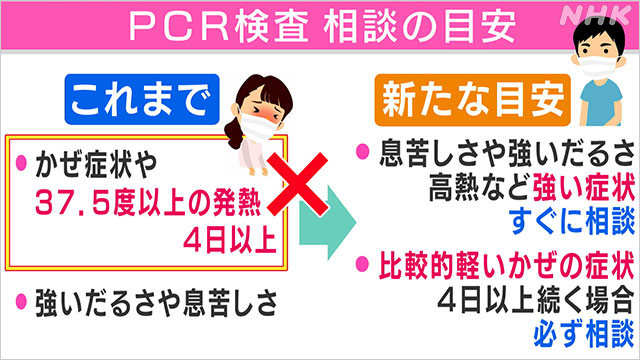

) この目安は、県民の皆様が相談・受診する目安です。 発熱などのかぜ症状が見られるときは学校や会社を休み外出を控える• 厚労省は「上手な医療のかかり方を知って、できることから始めよう」と呼びかけている。

12

電話相談窓口(コールセンター)について|新型コロナウイルス感染症/千葉県

22日の専門家会議の提言では、重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある人は、症状があれば、すぐに相談センターに連絡するよう強調された。 昭和の時代であれば「そのような微熱で何を甘えたことを」となるのでしょう。

コロナ禍のインフルエンザ対策<下>熱が出たらどうすべきか|日刊ゲンダイヘルスケア

エンタテインメント業界は深刻な影響を受けているが、これは新しいかたちの提示だ」と話した。

20

新型コロナ「自分の家族に兆候が出たら…」医師21人が打ち明けた“実践的対策”とは?

そして根本は、労務提供が不能か否かの判断として、ベットの上から起き上がれないレベルの話を言うのか、通常時のパフォーマンスと比べて発熱により明らかに劣る場合も該当するのか、ということです。

4

発熱したのですが新型コロナかインフルエンザかその他の風邪かわかりま

また、労働者が年次有給休暇の請求をした場合には、年次有給休暇の利用目的が発熱などの風邪の症状の療養であっても、原則として使用者はこれを付与しなければならないこととされています。 さらに「帰国者・接触者外来」(非公表)に紹介してもらい、検査を受けていた。 したがって、妊娠中でも過度な心配はいりません。

10

40度の発熱、コロナかも 救急車呼んでいい?すぐ相談できる専門家の電話番号: J

3人ですので、新型コロナウイルスの方が約二倍の感染力を持っていると言えます。

12

コロナ禍のインフルエンザ対策<下>熱が出たらどうすべきか|日刊ゲンダイヘルスケア

とか色々言われます・・・。

12

コロナの初期症状が出たら?子供のその発熱は大丈夫?家族はどうする?

人事として、労働者保護は考えなければなりません。 新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等は、あってはならないものです。 (略) 詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

5

.JPG)