くも膜下出血を引き起こす「脳動脈瘤」とは? 原因、症状、予防について

脂肪とコレステロールを多く含む食事• 今後は血管内に補強をするステントの技術などが進歩しさらに低い侵襲で治療がおこなわれるようになると信じられています。

4

脂肪とコレステロールを多く含む食事• 今後は血管内に補強をするステントの技術などが進歩しさらに低い侵襲で治療がおこなわれるようになると信じられています。

4しかし未だ慣れない術者が行えば動脈瘤以外の血管を閉塞してしまったり、動脈瘤をカテーテルで突き破ってしまったり合併症が利点よりも問題になってしまいます。

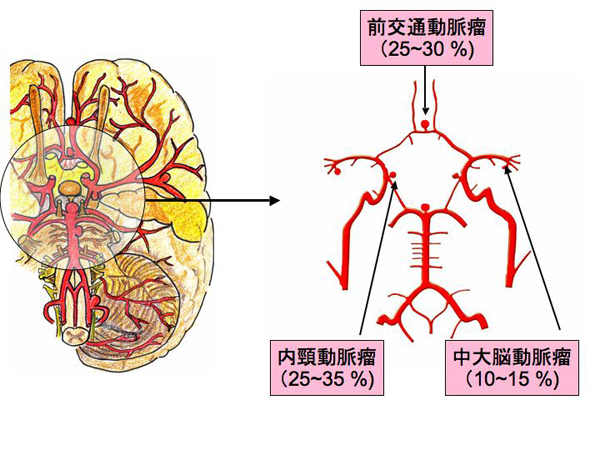

コブのできた場所と大きさで破裂率は変わってくる• 特殊な原因の脳動脈瘤として、細菌性脳動脈瘤や外傷性脳動脈瘤がある。

くも膜下出血後の予後不良の原因の一つに、手術が無事に終了した場合でも未だに克服できていない合併症である急性脳損傷・脳血管攣縮があります。 未破裂で見つかった脳動脈瘤が破れる可能性はそれ程多くはありませんが、破裂するとくも膜下出血を生じます。 未破裂脳動脈瘤の治療は? 未破裂脳動脈瘤は自然に小さくなったり、消えたりすることはほとんどありません。

7重い合併症の発生率は、開頭手術と大きく変わりません。

何時どこで破れるか分からないという状況ではありますが、通常は破裂していない状態で十分に考える時間がありますから、納得がいくまで相談されることが必要です。

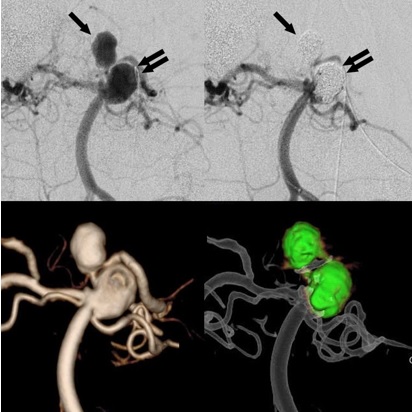

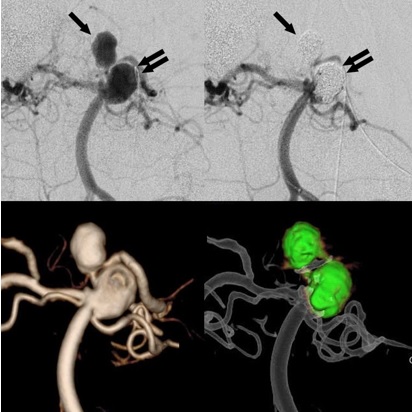

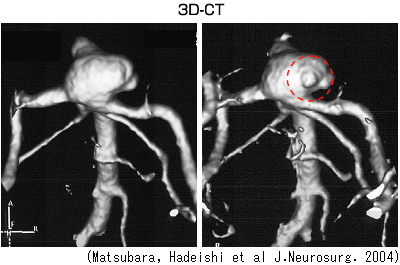

(本人の了解を得て掲載) 3次元CT MRアンギオ 脳血管撮影 動脈瘤 クリップをかけて閉鎖 手術後血管撮影: 動脈瘤は消失している くも膜下出血の予後は出血の程度、発症時の意識状態、神経症状により左右されます。

しかし、や、過度の飲酒が関係しているといわれています。

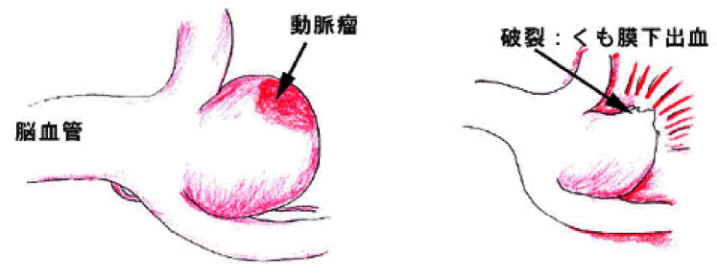

これが脳動脈瘤です。

未破裂脳動脈瘤とは、この脳動脈にできた「コブ」が破れていない状態のものをいいます。

具体的な方法は、足の付け根の動脈もしくは腕の動脈から「ガイディングカテーテル」と呼ばれるチューブを入れ、頭部に向かう血管へ導いて"留め置き"(留置)、その中から「マイクロカテーテル」というさら に細いチューブを取り出し、動脈瘤の中に誘導します。

具体的には、頭蓋骨(ずがいこつ)を開けて動脈瘤をクリップで閉塞(へいそく)(塞(ふさ)ぐこと)する「クリッピング術」<図1>と、最近、急速に普及してきた、マイクロカテーテル(極めて細い管)を用いた脳血管内治療である「コイル塞栓術」<図2>とがあります。

したがって動脈瘤の治療は来院後なるべく早期、できれば48~72時間以内に行われることがすすめられています。 ただし、頭部の皮膚を切り、頭蓋骨を一時的に外して、脳と脳のすき間をたどって動脈瘤を治療する方法なので、頭部、脳などへのストレス(専門用語では侵襲[しんしゅう])がやや大きいこと、また、脳の奥深くに位置した動脈瘤には治療自体が難しい場合もあること、が弱点です。

9最近は撮影できる装置も普及している。

もちろん、現在の技術水準をもってしても困難なものもありますが、深部バイパス手術を併用したり、開頭手術と血管内治療(カテーテル治療)を組み合わせることで、治療できるものも少なくありません。

脳動脈瘤=くも膜下出血ではなく、また脳動脈瘤=手術ということでもありません。 これも繰り返しになりますが、基本的には5mm未満の動脈瘤については積極的に治療を勧める根拠はありません。 者のシリーズは世界的にも、過去のほぼ最大例数を含むものだと考えますが、今後はもっと大きい臨床データをまとめていく必要あります。

5それぞれについて説明します。

Neurosurgery 36 :905-913, 1995 くも膜下出血で発症した解離性脳動脈瘤の再破裂について 6:山浦晶、吉本高志、橋本信夫、小野純一 : 非外傷性頭蓋内解離性病変の全国調査 脳卒中の外科 26 : 79-95, 1998 7:Yamada M, Kitahara T, Kurata A, et al : Intracranial vertebral artery dissection with subarachnoid hemorrhage : clinical characteristics and outcomes in conservatively treated patients. これに見合う皮膚切開は5~6cmになることが多いです。

破裂脳動脈瘤の症状 脳動脈瘤が破裂した場合、を発症します。 次に特殊な動脈瘤に対する治療法について話を進めます。 (アルコール150g=瓶ビール5本程度)これらに該当する方は、一度脳ドックでの検査をお勧めします。

5CT 検査の結果でくも膜下出血が明らかでなくても、破裂脳動脈瘤が依然として疑われるようであれば、腰部を穿刺し脳と脊髄の周囲にある脳脊髄液(CSF:cerebrospinal fluid)に血液が混じっていないかを検査します。

途中で手術台を動かして血管造影装置を導入する必要もあり、かなり長時間の手術となりますが、動脈瘤の状態によっては極めて強力な武器になります。