奈良時代

鎌倉時代、大仏の復興に携わった重源は、法然の推挙で大仏復興の大勧進職となった。 春日野というのはいわゆる「飛火野」周辺のことであり、 「高圓」というのは飛火野からは少し離れた現在の「高円山」の地名にあたるものですが、「野」として表現されているため、こちらも見方によっては高円山麓とも言える飛火野周辺のことを詠んでいたとも考えられます。 7メートルである。

18

鎌倉時代、大仏の復興に携わった重源は、法然の推挙で大仏復興の大勧進職となった。 春日野というのはいわゆる「飛火野」周辺のことであり、 「高圓」というのは飛火野からは少し離れた現在の「高円山」の地名にあたるものですが、「野」として表現されているため、こちらも見方によっては高円山麓とも言える飛火野周辺のことを詠んでいたとも考えられます。 7メートルである。

18内部には中央に見宝塔品(けんほうとうほん)第十一の所説に基づくがあり、内部にはと釈迦如来が祀られる。

その時代がどうやって始まり、どう終わったのか。

この法律では、 新規に開墾した土地は三世代、新たに開墾した土地は一世代、私有することを認めます。 たびたび修理されているが、基本的には奈良時代創建時のものである。

8乾漆四天王立像(国宝) 二月堂 [ ] 詳細は「」を参照 国宝。

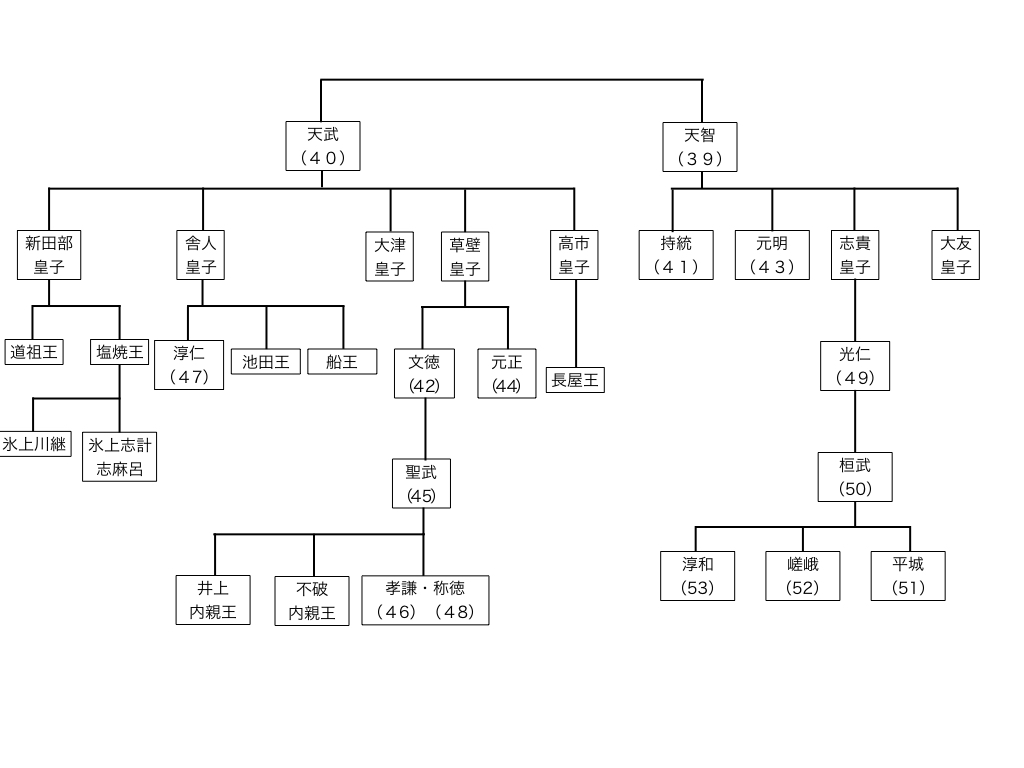

皇位は、との直系子孫によって継承されることが理想とされ、天皇の神聖さを保つ観点から、が繰り返された。

3月 鳥池塘 とりのいけのつつみ に曲水宴を行う 729(天平1〔天皇〕聖武) 4月 異端幻術を禁ず。

4月 藤原房前没。

都が平城京に移ったのは元明天皇のときですね。

木造舞楽面9面(皇仁帝4、散手、貴徳、陵王、納曽利2)• 奈良時代は710年から794年の84年間の時代のこと• また702年に33年ぶりに復活された遣唐使 けんとうし は奈良時代に六度派遣され、新羅 しらぎ や渤海 ぼっかい (7世紀末、中国東北部に興った国)とも通交し、海外の文物も多数日本に輸入された。

実際には、30数年ぶりに帰国したのが朝政にくわわってこれらの問題が明らかになり、また唐の文化や国力、首都の偉容や繁栄などを報告したことが、藤原京と長安との差がかけ離れていることを自覚することとなって、遷都を決めた要因となったと考えられるのだ。

元正天皇• これに対し、の箱崎和久は2004年の論文で、現存する同時代の仏塔や、戦後に発掘調査された大型仏塔(や吉備池廃寺など)との比較から、天沼の復元図通りの塔を奈良時代当時に建築することは困難であるとし、時代の近い小塔をモデルとして、総高23丈7尺(約70メートル)、うち相輪部8丈6尺(約26メートル)という復元を推定している。

1910月 双六流行 755(天平勝宝7〔天皇〕孝謙) 9月 東大寺戒壇院 756(天平勝宝8〔天皇〕孝謙) 7月「東大寺献物帳」「法隆寺献物帳」 759(天平宝字3〔天皇〕淳仁) 8月 鑑真、唐招提寺を建立 760(天平宝字4〔天皇〕淳仁) 疫病流行のため賑給する 761(天平宝字5〔天皇〕淳仁) 1月 下野薬師寺・筑前観世音寺に戒壇建つ 762(天平宝字6〔天皇〕淳仁) 諸国飢饉。

石造獅子一双(所在南大門)• 『「白村江」以後』講談社、1998年、• (二月堂) この日参詣すると46,000回参詣したのと同じ功徳が得られると伝えられている。

これが聖武天皇で、ときに24歳。 方形に区画され、正殿と呼ばれる中心的な建物がある。 貴族の場合は税金は全額免除され、さらには農民の税金によって生活しており、朝廷の中で一番偉い太政大臣は今の価格にすると6億円もの年収をもらっていたんだとか。

12。

飲み水のあるところには人が集まり、そこへ物売りが来たり、あるいは物ぶつ交かんがおこなわれる場になりました。