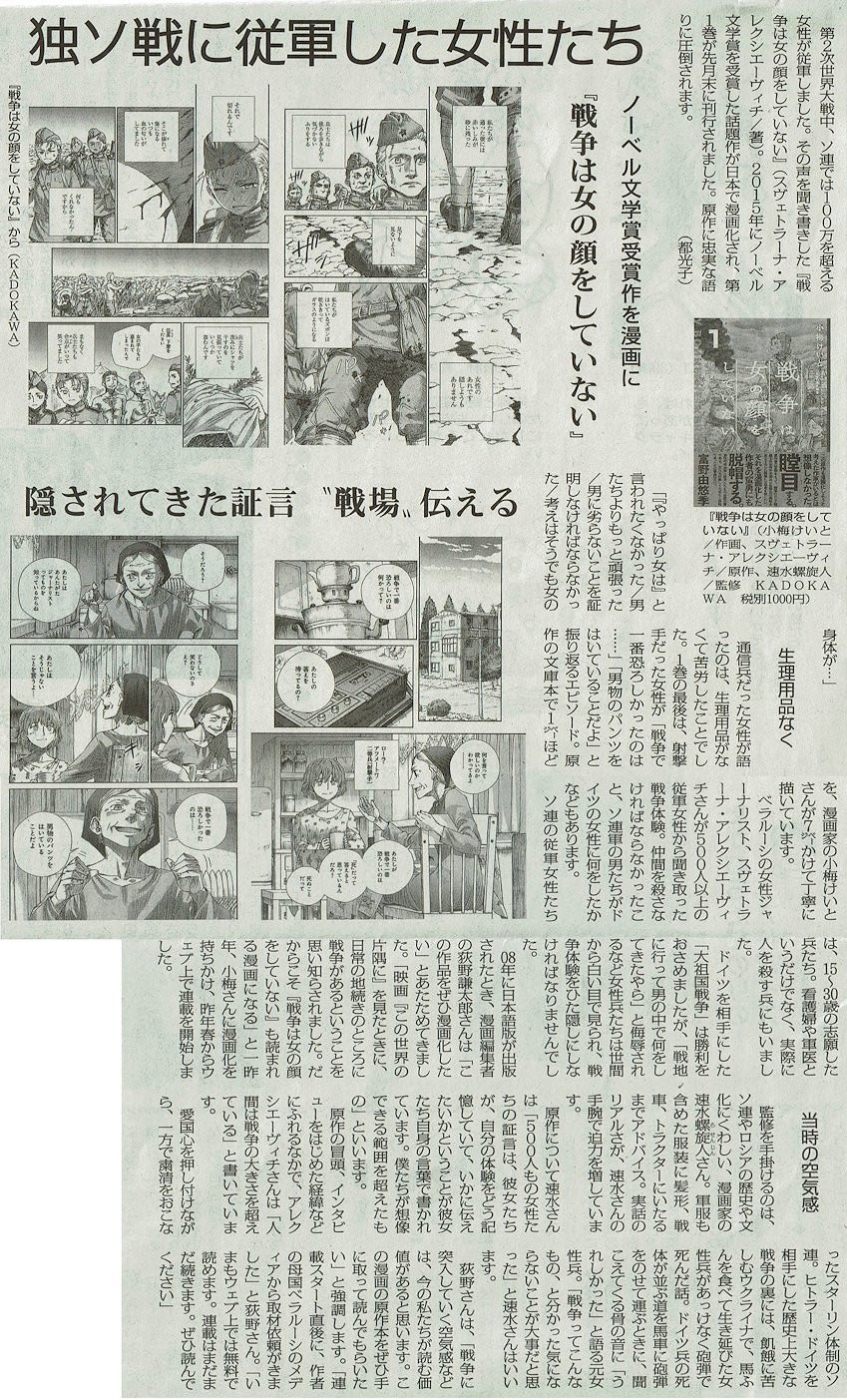

戦争は女の顔をしていない【ネタバレ感想】女性視点で描かれる生々しい戦争の記憶…

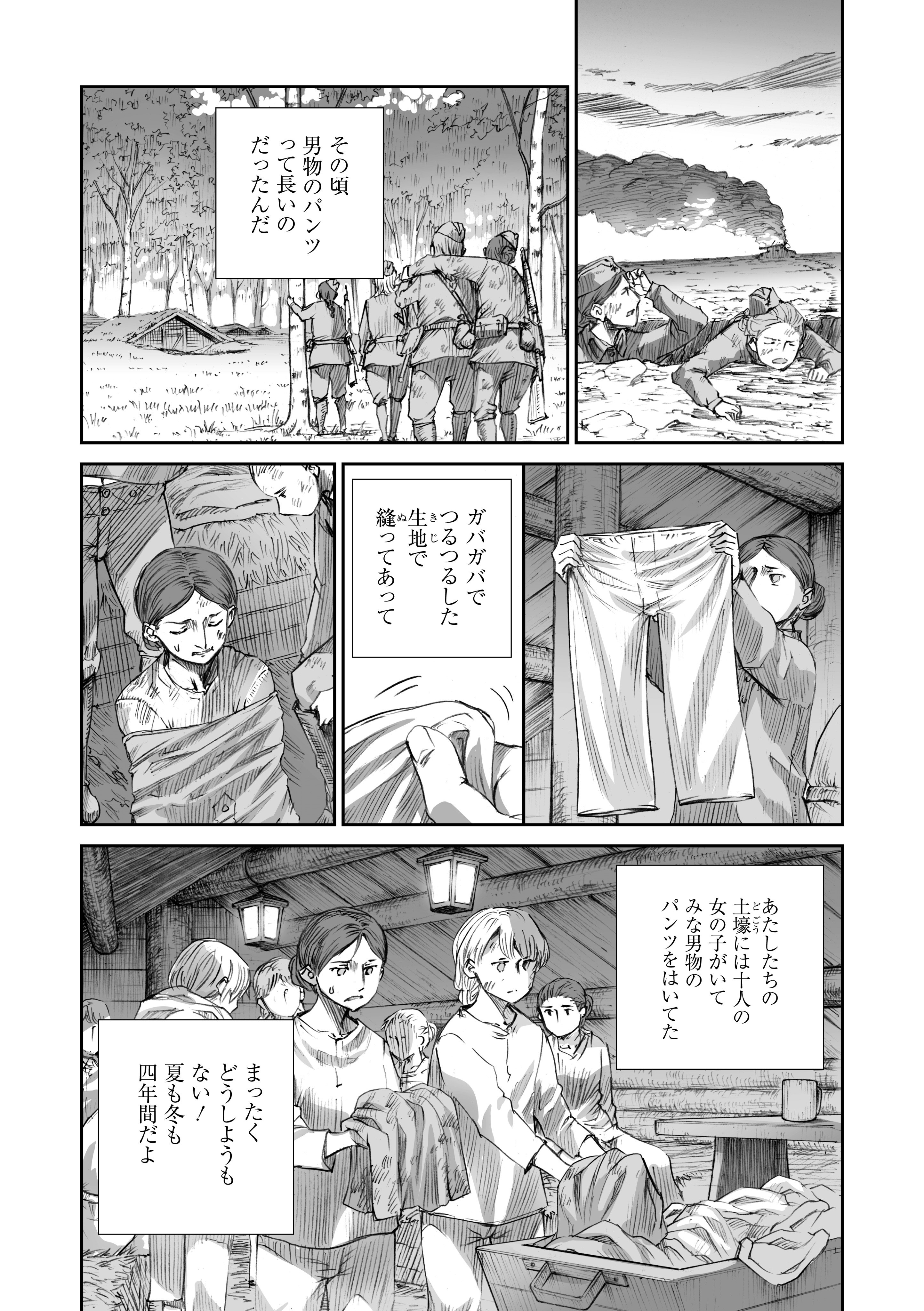

夜中の二時に交替が来たのに、交替しないでいいと言って断ったんです。 数多くの10代の女性、17歳、18歳くらいの女の子が自ら志願して従軍していた。 00 投稿日:2016年03月08日 チェルノブイリの祈りに続いて購入した。

6

夜中の二時に交替が来たのに、交替しないでいいと言って断ったんです。 数多くの10代の女性、17歳、18歳くらいの女の子が自ら志願して従軍していた。 00 投稿日:2016年03月08日 チェルノブイリの祈りに続いて購入した。

6「一人の人間の中で人間の部分はどれだけあるのか?その部分をどうやって守るのか? 」 人間の愚行に対する怒りと同時に、生きることの喜びと共感を感じる作品です。

彼女の数奇で過酷な人生を詳しく知りたければそちらを読んでみるのもいい。

今は私が」夜明けの小鳥の歌を聴いていられるなら、明け方まで立ち続けてもいいと思いました。 幸せとは何か、という問いに対し、主人公は「死体の山の中に生きている人を見つけること」と語る。 その五百人以上の従軍女性から聞き取りを行い、美化することが到底できない戦争の事実が明らかになっている。

6」p185 第五二五七メンバーの集まり 「みんな死ぬのをいやがりました。

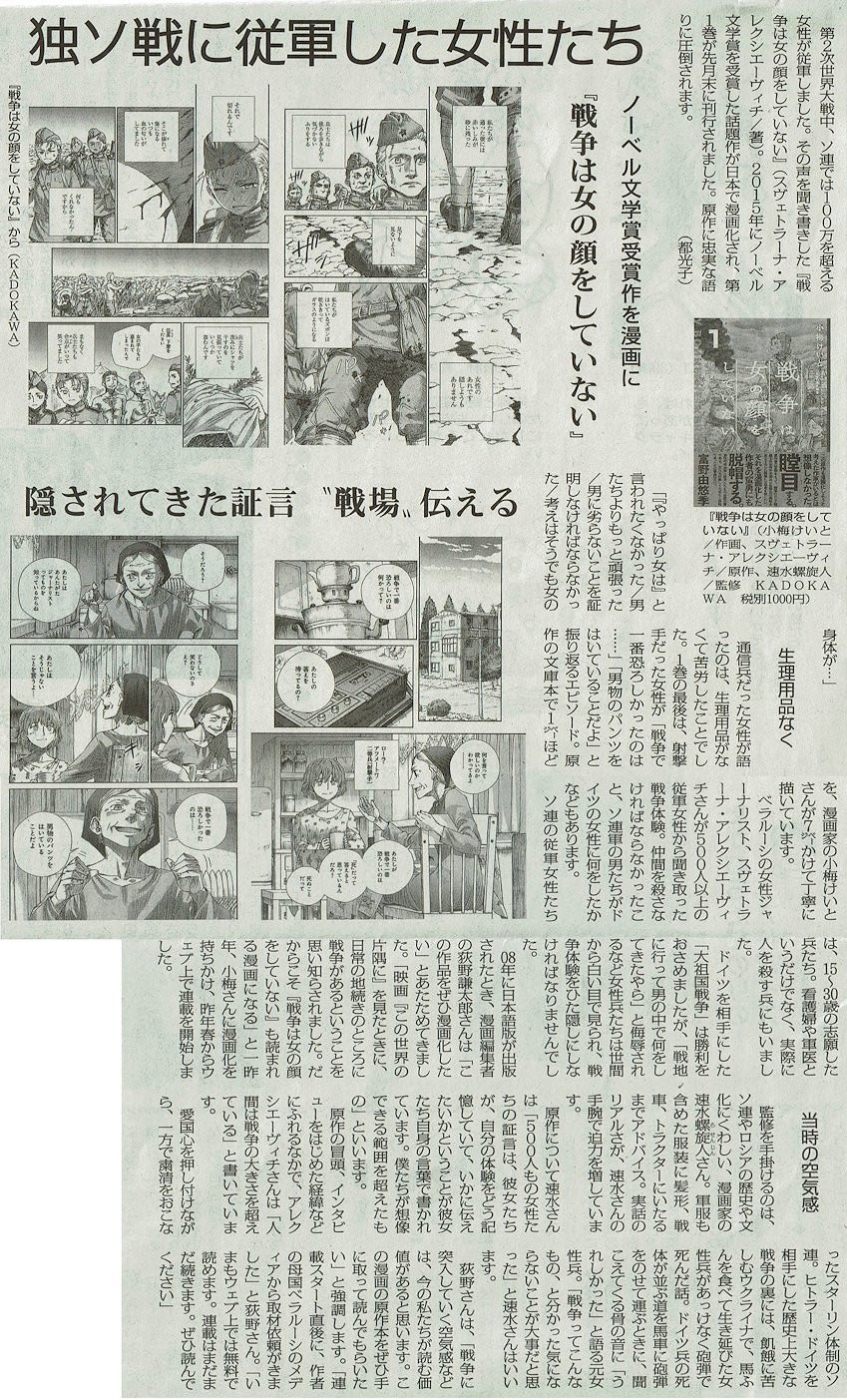

そういうことはいけないんだが、みんなにきれいにしていてほしいから。

誰も呼びつけないし。

どれも同じようなつくりで、しかも「平和を語り継ぐ」とか修飾しながらの男たちの思い出話なのに辟易なんだけど、ことほどさように戦史の正史とされるものは男性論理に牛耳られている。

(スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ著、三浦みどり訳/岩波現代文庫・1400円+税) 海老沢類 PR. 戦争とはそういうものなのだと思う。 男性だと、英雄的な行為か戦後から見た軍部批判とかが多くて、あとは妙に感傷的だったりする傾向があるけれど、女性はさほどでもないのが印象的。

8だがこのインタビュー集はソ連において出版は困難だった。

彼女たちの多くは、戦後、自分たちが従軍していたということを誰にも言えず、戦中に受賞した勲章やメダルはこっそりと隠し持っていたという。

(略)人間は死んで行きながらも、やはり自分が死ぬということが信じられないんです、自分が死ぬって思わない。

八十キロくらいを背負って運ぶ。

段々戦争を知る世代が亡くなり、若い世代で戦争又やむを得ず、というような思想が見えてきている中、こういう本は是非若い人に読んでもらいたいな、と思いました。

時間が彼女たちを少しだけ自由にさせていた。

戦時下のことなので洗濯一つとっても大仕事なのだが、彼女らはそれでも結構「女として」ふるまうことを忘れていないあたりが温かくもありまた悲しくもある。