総合支援資金特例貸付、返済方法や額は?返済不要の場合もある?

【それも心配ですね】 はい、というのも、人の動きが多少回復しても、コロナ前には戻らない。 緊急小口資金等の特例貸付の種類 緊急小口資金等の特例貸付には2種類あります。 郵送で出来るところや自立支援機関に相談なしで延長の申し込みが出来るところがあるなんて羨ましい限りです。

2

【それも心配ですね】 はい、というのも、人の動きが多少回復しても、コロナ前には戻らない。 緊急小口資金等の特例貸付の種類 緊急小口資金等の特例貸付には2種類あります。 郵送で出来るところや自立支援機関に相談なしで延長の申し込みが出来るところがあるなんて羨ましい限りです。

2対象を広げているため単純比較できないが、リーマン・ショックや東日本大震災で増えた2009~11年度の3年間の実績を既に超えている。

参考: 必要書類がそろったら、市区町村社会協議会に提出します。

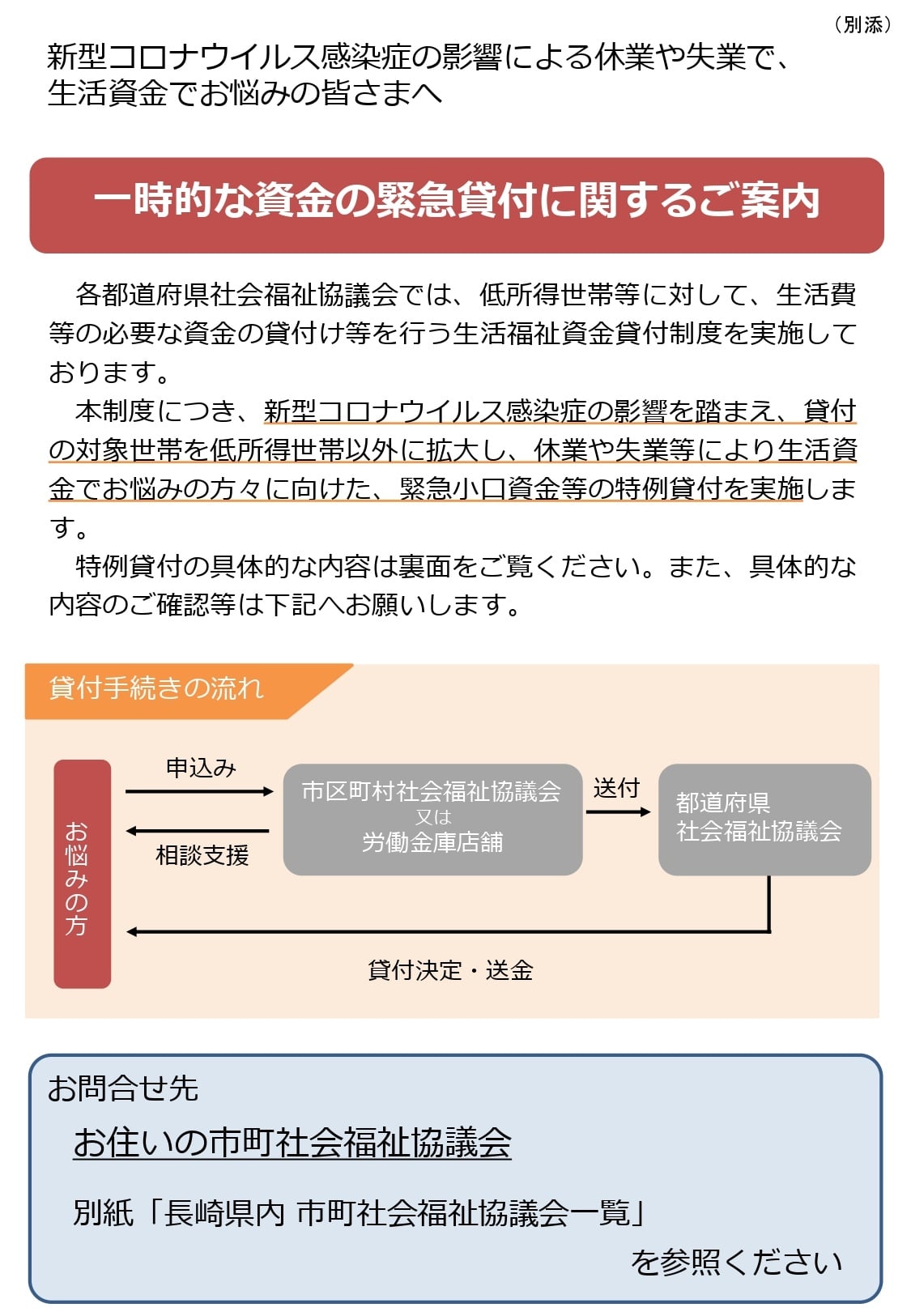

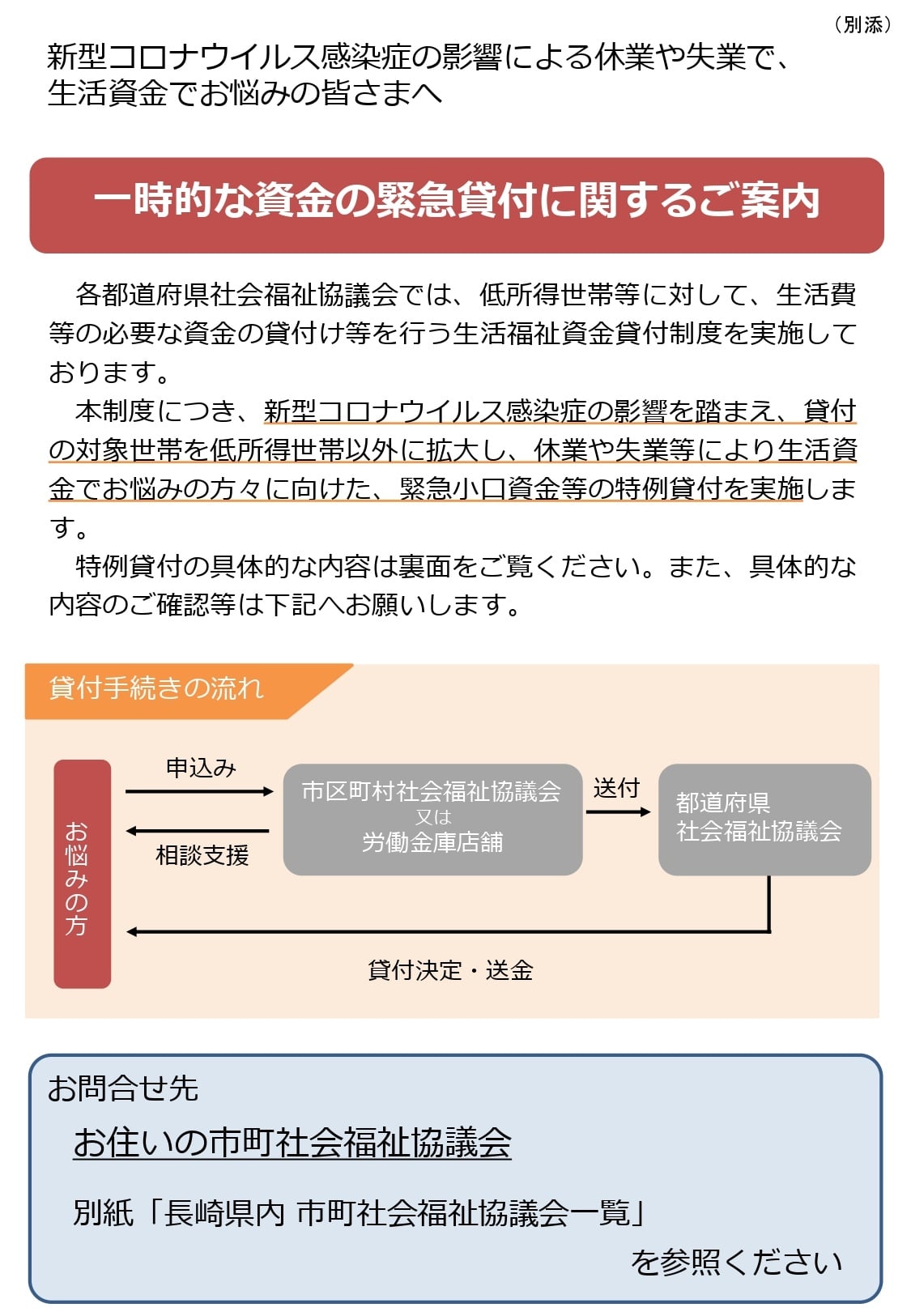

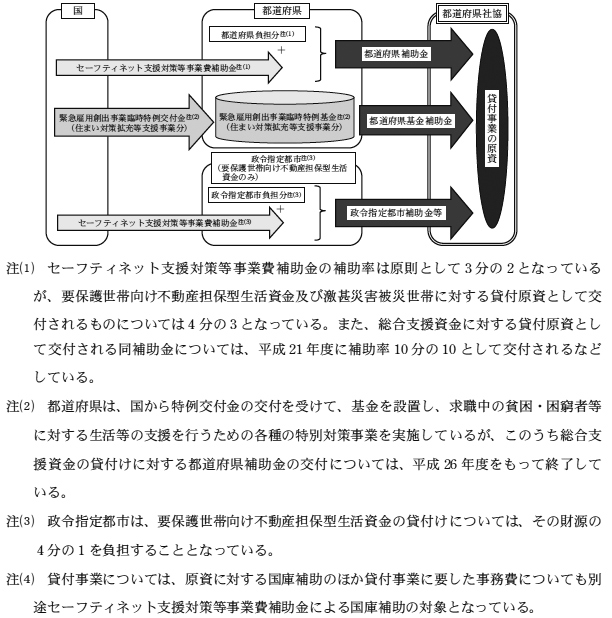

本貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。

クレジットカードでお支払されている場合は、カード利用明細書を預金通帳とあわせてご用意ください。

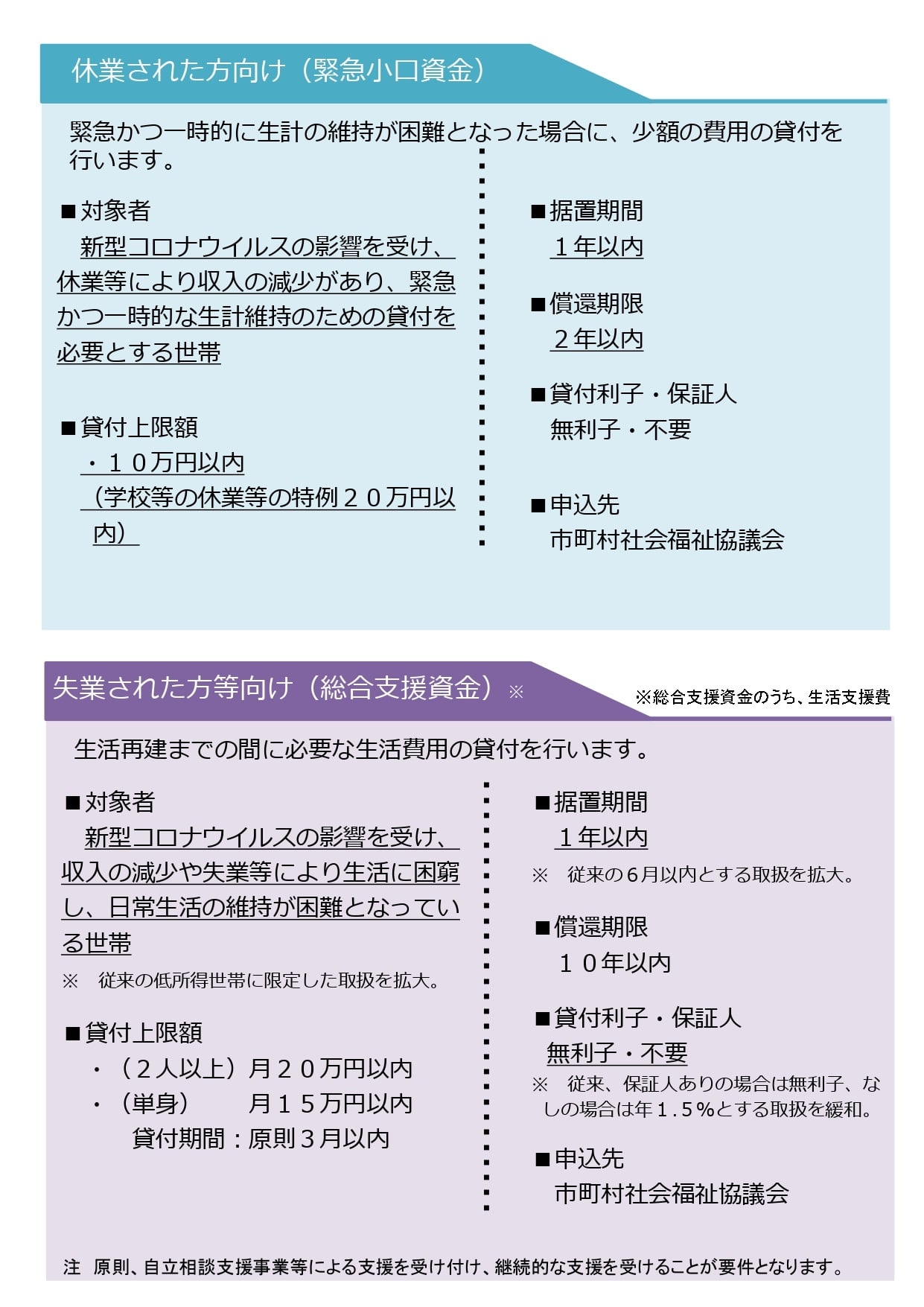

1 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得した宅地等のうちに、平成30年3月31日において相続又は遺贈があったものとした場合に平成30年改正前の租税特別措置法第69条の4第3項第2号ロの要件(具体的には次のイ及びロの要件をいいます。 ネット上では審査が厳しいのか、落ちた人がいるのかという質問が多いですが、申請してみないとわからないというのが本当のところだと思います。 平成22年から25年中に貸付けを行ったもの・・・・・・4. 緊急小口資金は当面の生活費が必要な人や休業者に最大20万円を1回、総合支援資金は主に失業者に最大月20万円を原則3カ月分(3カ月の延長が可能)、いずれも無利子・保証人不要で貸し付ける。

153 その宅地等を取得した相続人から相続の開始の日以後5年以上その郵便局舎を日本郵便株式会社が引き続き借り受けることにより、その宅地等を同日以後5年以上郵便局舎の敷地の用に供する見込みであることについて総務大臣の証明がなされたものであること。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等にる生活資金で悩んでいる世帯であれば、社会福祉協議会の窓口で面談した当日に借り入れ申込みを行い、 20万円を1年間返済猶予付き、無利子で借り入れることができる。

また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。

(今井 純子 解説委員) 緊急小口の後、さらに総合支援資金を利用することが キーワード 関連記事. 5 日本郵便株式会社に貸し付けられている一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等 日本郵便株式会社に貸し付けられている郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等については、次の要件の全てを満たす場合、特定事業用宅地等に該当するものとして、この特例の適用を受けることができます。

3 取得者等並びに 1 及び 2 に掲げる法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその他の法人• そこをしのげば、元に戻ると考えて、雇用を支えてきた企業も多くありました。

10【それで、今回、特例制度を延長して、生活に困る人を支え続けようということですね】 はい。

自宅外通学が 確認できる書類• 発行済株式の総数又は出資の総額には、法人の株主総会又は社員総会において議決権を行使できる事項の全部について制限された租税特別措置法施行規則第23条の2第6項又は第7項に規定する株式又は出資は含まれません。

以下の場合も貸付を受けることができませんので、 他の制度を利用することになります。 住民税非課税世帯など、おカネを返さなくてもよい条件にあてはまらない場合、借りてから1年後に始まる返済がその後の生活に重くのしかかる心配がでてきます。

12そこに追加で45万円の借金を申し込んでるので、合計で110万円の借金となります。

インターネットからお申込みいただく場合は不要です。

(例2)世帯年収 900万円(子ども3人)のBさん• 返済期間 最長 18年• 預金通帳 (最近6ヵ月分以上)• 厚生労働省の運用問答集には、従来の(新型コロナウイルス感染症対策ではない)緊急小口資金の貸付で必要となる「印鑑登録証明書」については、今回は「申込における必須書類とはされていない」など、従来と異なる、間口を広げた運用がなされている。 収入が少なくなった世帯にとってはかなり大きいですね。

10全社協の伊藤浩司・民生部副部長は「当初は個人向けの支援が乏しく、すぐに現金を得られる制度が他になかった。

(注) 一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人 相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。

子ども1人 790万円 590万円• また、お住まいの市区町村の社協よっては 郵送でのみ受け付けていたり、窓口で受け付けについて 予約が必要な場合があります。 借入申込者よりご提出いただいた申請書類等をもとに、都道府県社会福祉協議会において最終的な貸付の審査を行い、貸付決定となります。

同案では返済義務が10年間生じる可能性もあります。

当初は印鑑証明や減収を証明する書類の提出を求めていたが、迅速に送金するため省略し、面談も不要とした。