電圧降下計算、電線・電線管サイズ フリーソフト

許容電流によって幹線を選定する場合「低減率」という要素を考慮しなければならない。

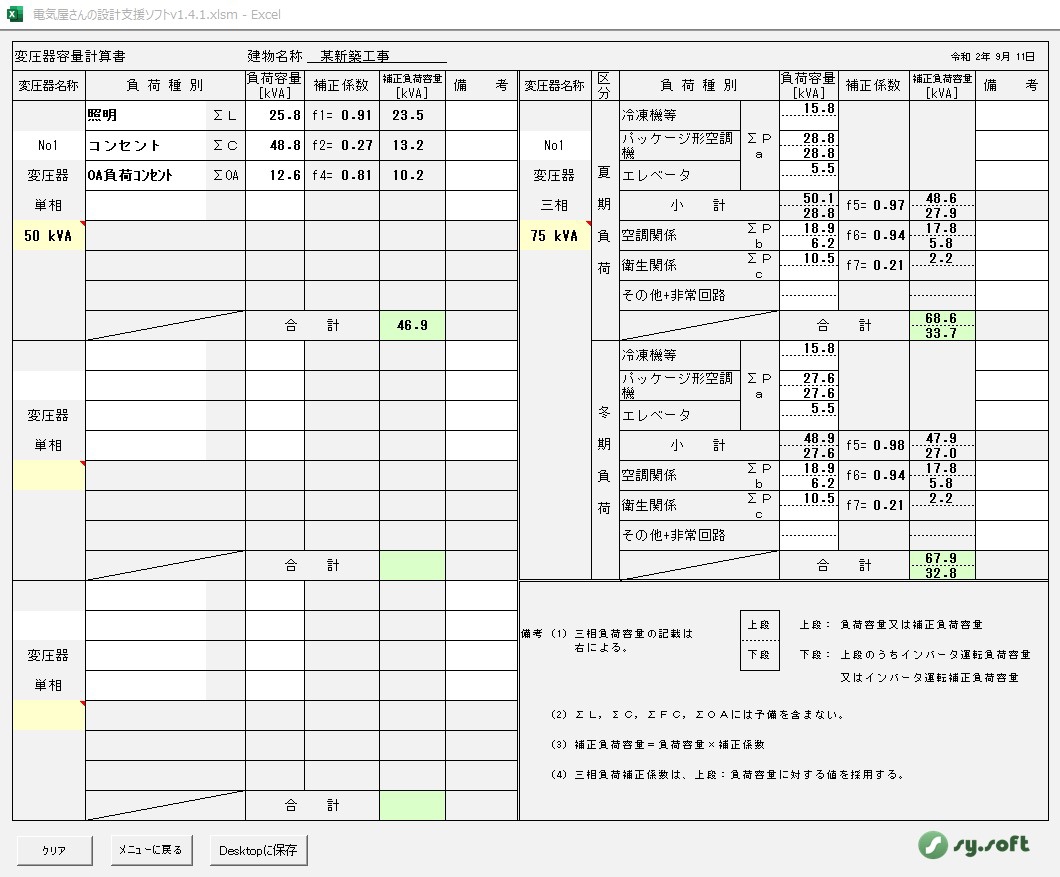

1322となるように、ここで変圧器の抵抗分とリアクタンス分を算出しました。

降下電圧設定によるケーブル断面決定、電動機別低格電流の自動設定、電圧降下の判定、許容電流の判定ができます。

a 動力専用バンクの三角 またはV 結線で一線接地。

したがって、単に「電圧降下」と言う語を用いた場合に、電源電圧と負荷端電圧の差を指す場合がある。

突入電流が大きい電気負荷の配線は、この検討は基礎項目です。

しかし分電盤は負荷の末端ではなく、分電盤の先にある電気機器まで電線を敷設して接続されす。

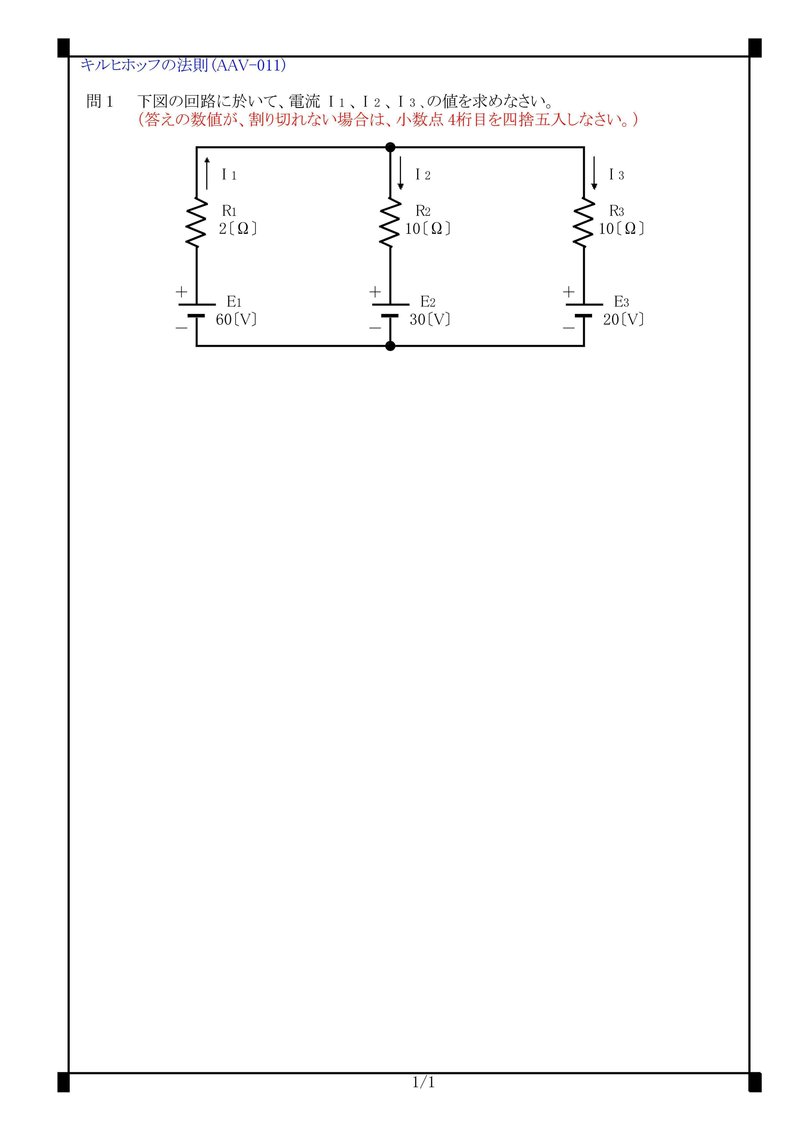

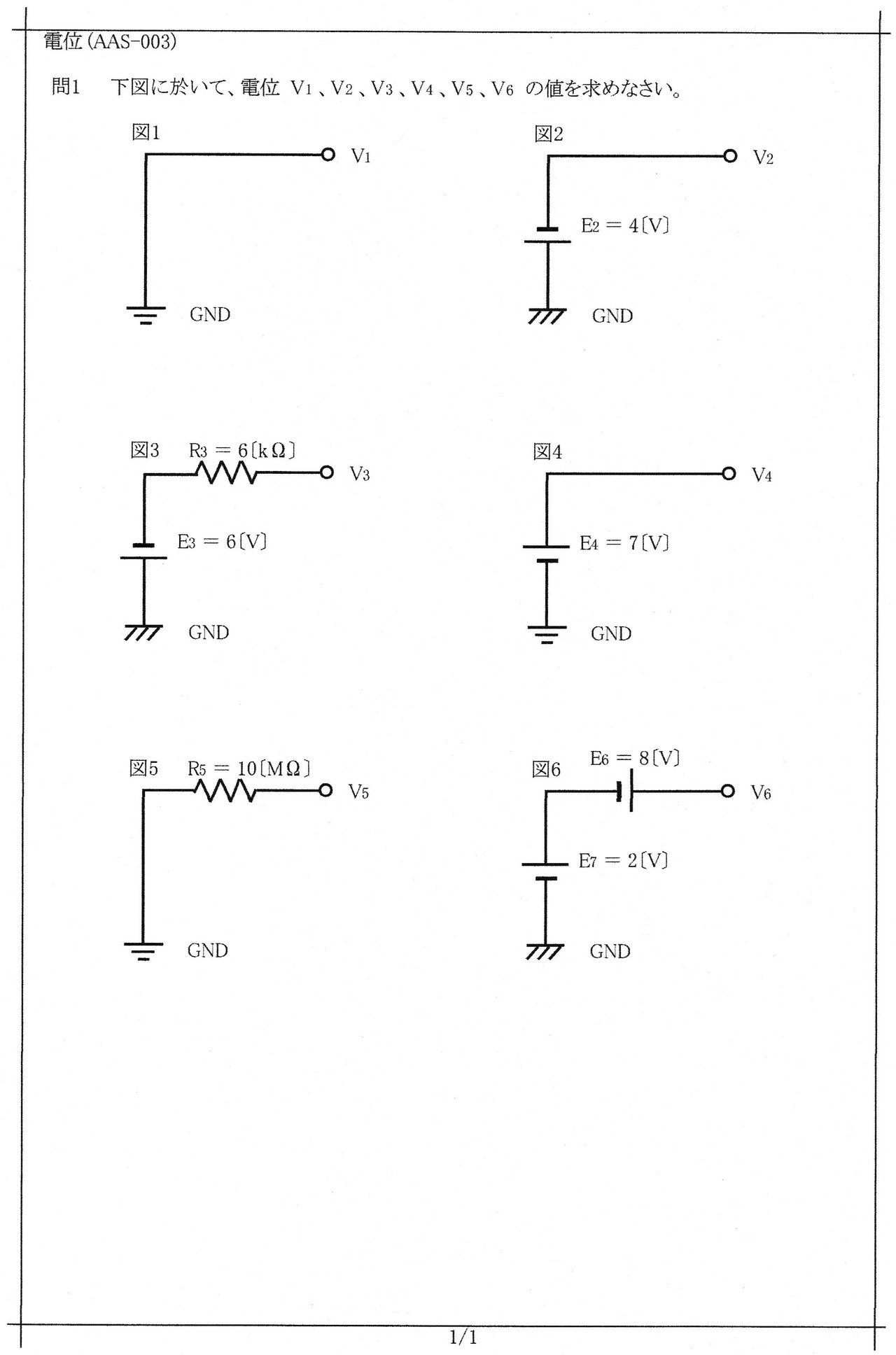

分圧される電圧の大きさは、抵抗の大きさに比例します。 設問の5. よろしかったら、出し方を教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

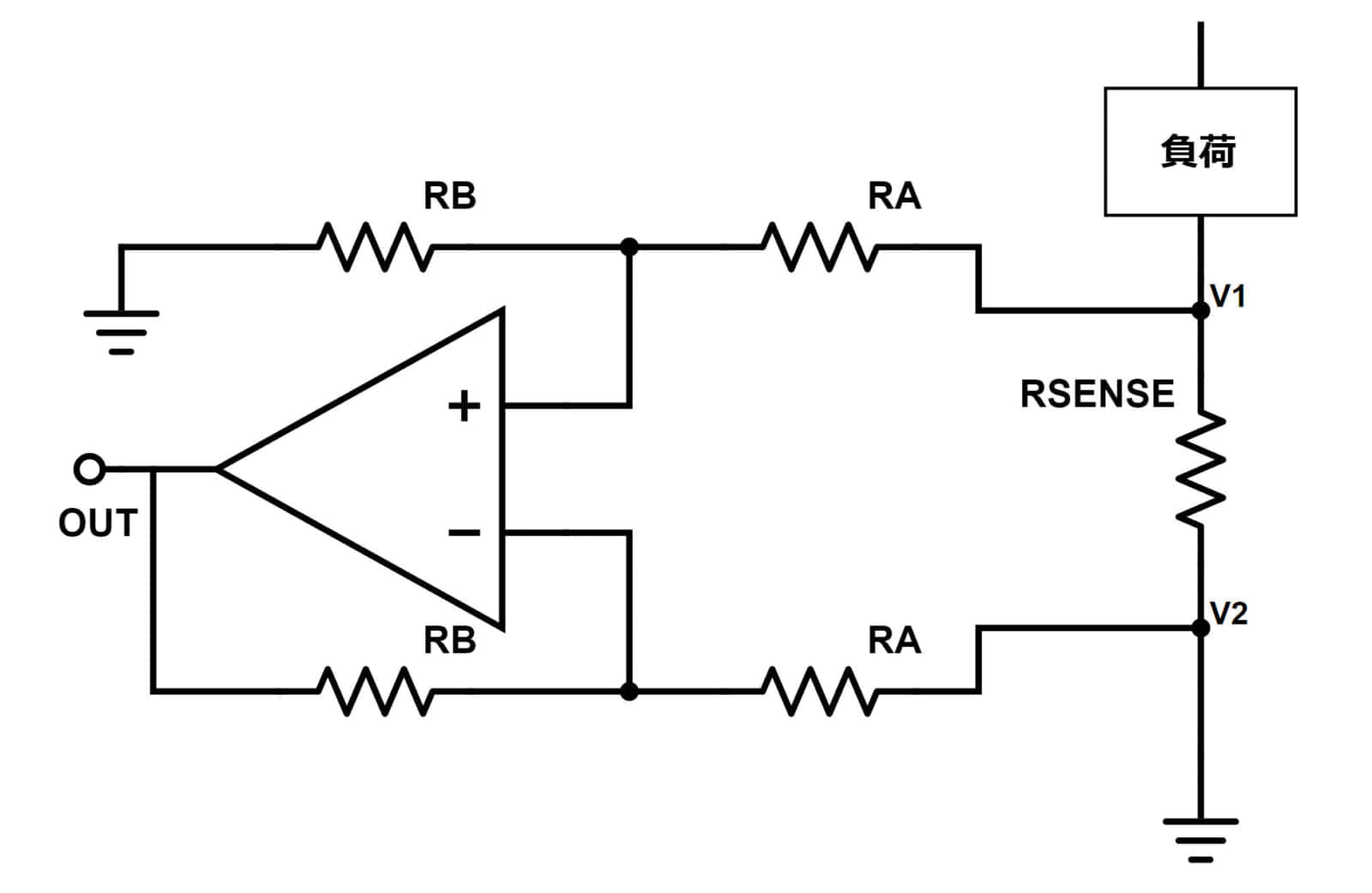

また低周波回路(として扱える回路)のにより、やを()の形で「抵抗」として扱い、その両端に発生する交流電圧を電圧降下としてキルヒホッフの法則を適用する事もある。

電圧降下は定常時の負荷状況を基本に考えるため、電動機などが動作する際に発生する電圧変動やフリッカとは、別に考える。

これは電流を流している状態でないと現れません。 この定格電流値以下で遮断器を利用している限り、遮断器の開閉操作を行ったとしてもメーカーが保証する回数まで 一般に数千回~数十万回 は、操作が可能である値という意味もあります。 114Aの電流が流れるなら、それ以上の許容電流値をもつ幹線を選定する。

並列接続における注意点 大きな許容電流を確保するため、電線を並列接続することが認められている。

電圧降下が許容値に収まるように導体サイズを選定します。

6 556 325 27 650 ケーブルをたくさん束ねると熱を持ちやすくなるため、10本を超えるときはこれらの数字に0. 電線が細いほど抵抗値が大きくなり、電流が熱に変化し、電圧降下が大きくなっていく。 送電端電圧、受電端電圧のベクトル図は配電(電力科目)だけでなく、機械科目にも役立つ知識なので自分で手書きできるようになっておくと良いでしょう。 一般的なかご型モーターの場合は、電源周波数に応じた定格回転数で回ろうとする特性があります。

7で、440Vと11. 小規模な分電盤が多数設置されるような計画の場合、変電所から分電盤までを個別の幹線で敷設するのは、経済的ではない場合がある。

どんどん定格電圧が下がっていった場合は、モーターにとっては過負荷になる事と同じですから、運転電流が増大しすぎて、過熱して、焼けると言う状態になります。

関連項目 [ ]• 大電流を流しても発熱量が小さくなるため、大規模設備などへの電源供給が可能である。 器具取り付けの仕事で、照明器具の電圧降下を求めてくれと施主から言われ、電気設備工事手帳・インターネットなどを参考に公式等を見つけ出したのですが・・・。 電気ケーブルの太さを計算で選定する方法 電気ケーブルの太さを求める基準は上記の「許容電流を基準とする方法」の他にも• 太い幹線から細い幹線を分岐して遮断器を省略した場合でも、そのまま細い幹線を負荷に接続できない。

16盤類を壁掛けにせず、床置きとする• 3に示す最小電線サイズの他に許容電流、電圧降下を検討して選定します。

大規模・大電流幹線の電圧降下計算 集合住宅や高層事務所建築など、電線こう長が長く、大電流が流れる幹線を計画する場合、上記の簡略計算式ではなく、ケーブルの椅子インピーダンスを考慮した詳細計算を行うのが望まれる。

Q 分電盤の20Aのブレーカーからのコンセントで2台のスポットクーラーを稼動してます。

幹線の定義 幹線とは「引込点から受変電設備」まで「受変電設備から分電盤まで」に敷設されるケーブルを示す。

)これらの条件を考慮し、許容電流を満足したケーブルの選定を行う。 ただし、位相差を無視して絶対値として、68VとV2を足すと、V1の値は超えるので、V1-V2が、68. 計算の結果、電圧降下が大きくなることが判明した場合、幹線のケーブルサイズを大きくするか、分電盤の位置を変えるなど、電圧降下を抑えるための再設計を行う。 電圧線の電流の実効値が等しい場合でも、実際の負荷となる、調光回路、コンデンサインプット回路では、波形がではないので、中性線電流が流れる 特に三相4線式の場合、ときに電圧線の電流を超える値になる。

電力伝送路における電圧降下 [ ] 実用上、電圧降下の存在が特に意識されるのは、電源と負荷の間である。

簡略式 基本式に示すように、交流回路では抵抗以外に、リアクタンスや力率の影響があることがわかります。