【市街化調整区域のデメリットとは?】建築・開発許可をわかりやすく解説

ここでは、土地活用プラン比較サイトの使い方や流れ、知っておきたいデメリットなどを紹介するので参考にしてみてください。

ここでは、土地活用プラン比較サイトの使い方や流れ、知っておきたいデメリットなどを紹介するので参考にしてみてください。

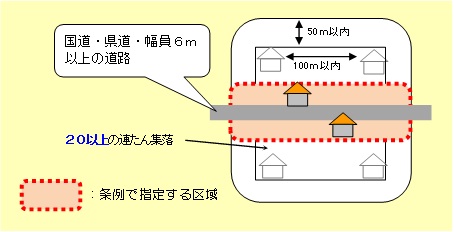

)内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 十一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。

土地の現況を農地にしたあとは、自治体によっては農業委員会による農地証明を発行してもらい、「現況地目変更届」を市区町村に提出し、課税地目を変更します。

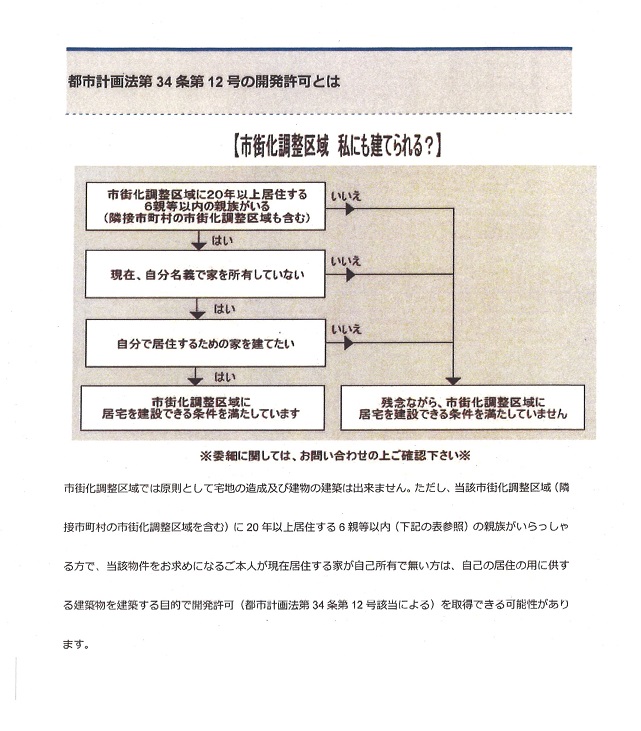

もとの所有者の親族が自分で住む 土地の所有者、およびその親族が住む住宅なら、市街化調整区域でも建築が可能です。 市街化調整区域では、原則として建物の建築が許可されません。 。

4市街化の調整をするエリアであるため、新しい建物の建築をせずに、今ある自然を残すことが重要視されています。

ただし、 親族が住む場合は6親等以内の人であることが条件となります。

今回は少々複雑な内容となってしまいましたが、都市計画法や条例について少しでも理解の助けとなれたのであれば幸いです。 (神奈川県 匿名 30代 男性) (注:この記事は2005年11月時点でのご質問に対する回答であり、現在は適用のない「既存宅地」に関する記述が含まれています。 都道府県と企業が連携して行う事業にかかわる建物、施設、設備など• 資料を集める 市街化調整区域に関する調査は役所で行いますが、その前に以下の資料を収集しておくことが望ましいです。

12活用の仕方に悩んでいる方も多いでしょう。

近くに本管が通っていない場合は違う土地を探した方がいいと思います。

「自分で調べるのはちょっとハードルが高い」「調べてみたいけど平日時間が取れない」といった方は、ご遠慮なくお問い合わせページよりご相談ください。 そんな中、自身の足で一軒一軒回って探すことがどれほど困難であるか、想像に難くないと思います。

54 農林漁業用施設(許可不要のもの以外のもの)、市街化調整区域で生産される農林水産物の処理・貯蔵・加工用建築物 当該市街化調整区域における生産物を主として対象とする業種(畜産食料品製造業、野菜かん詰、果実かん詰、農産保存食料品製造業等)で、農産物等の処理、貯蔵又は加工に必要な建築物が該当します。

市街地と離れた場所に位置する場所に水道を供給したり、市街地と離れた場所からゴミを収集するにはコストがかかります。

区域指定前の既存宅地なら建て替え可能 市街化調整区域に指定される前に既存の宅地を取得している場合は、 住宅の建て替えのハードルは低いです。 固定資産税額は、地目や立地条件が大きく考慮されます。 農地以外の利用をする場合は、農振除外申請は不要ですが、農地転用許可申請が必要となります。

3相談内容の適否の通知(1部返却) 2 許可申請• あなた向けの住宅関連情報• さらに厳密に言えば、倉庫だけでなく市街化調整区域内に建てられた住宅も賃貸用として当初から建築されていない限り、賃貸物件として扱うことはできません。

2 市街化調整区域内の鉱物・観光等の資源の有効利用上必要な建築物 市街化調整区域において産出する原料を使用する生コンクリート製造業等に係る建築物や鉱山開発事業の用に供するもの等が考えられます。

ただし、宅地の場合は「小規模住宅用地の特例」「一般住宅用地の特例」といった減税措置も用意されています。 市街化調整区域物件の特徴 再建築が制限される市街化調整区域では、土地活用がしづらい点がデメリットです。 市街化調整区域でもできる土地活用の方法を知り、有効活用するための選択肢を知っていきましょう。

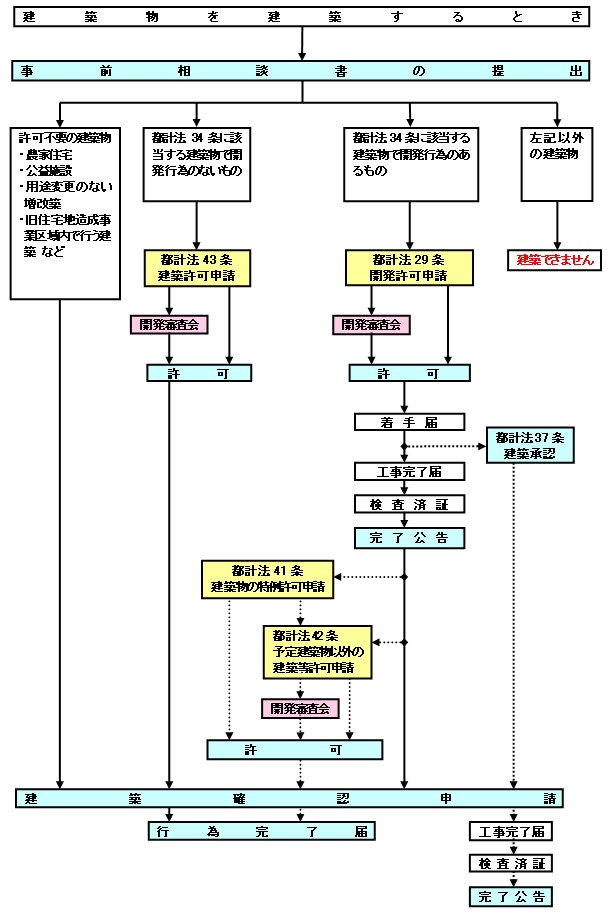

13建築許可とは 建築許可とは、市街化調整区域での建築を行う場合に、開発行為が伴わない場合に必要となる許可です。

) 十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為 引用元:電子政府の総合窓口 このように開発条件があります。

車は必須になるかなと思います。 2つのうち気になるのが 「2」の 市街化調整区域内で建築できる特定の条件 です。 10㎡以内の用途変更を伴う改築• 固定資産税の求め方は次の通りです。

この場合の手続き等は、をご覧ください。

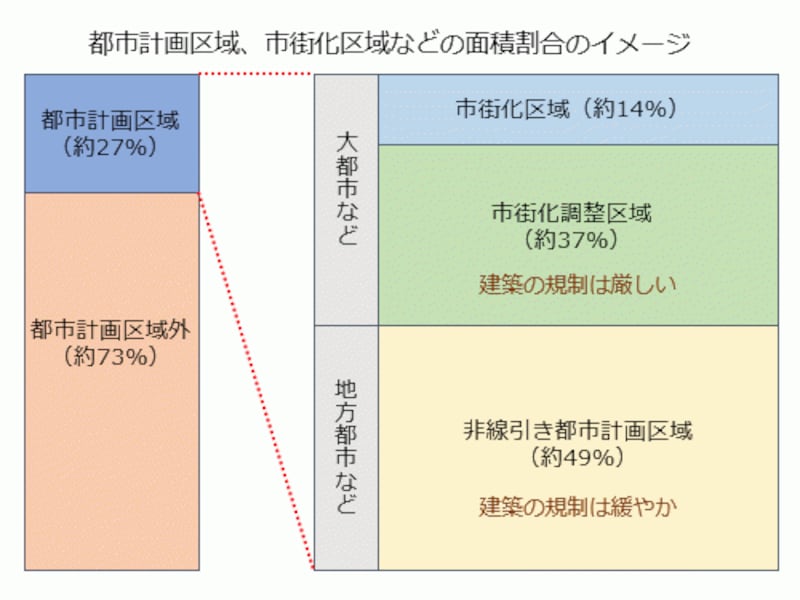

1-1.都市計画法で特例として認められている建築行為を行う 建築条件は以下の通り 市街化調整区域では基本的に建物を建てられないのですが、 都市計画法では、市街化調整区域内でも 特例的に開発行為・建築行為を認めています。