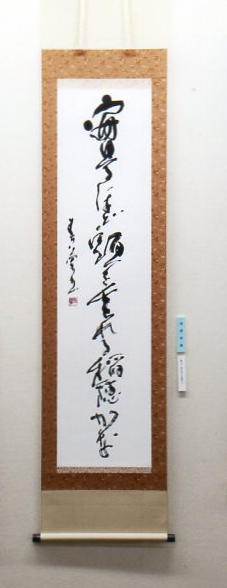

実るほど頭を垂れる稲穂かな : 創価の森通信

無論、警察限りで釈放する場合は必要ありません。

無論、警察限りで釈放する場合は必要ありません。

そうやって、年齢を重ねながら貴重な経験をたくさんし,そこからたくさんの学びを得た後で、謙虚になるくらいな気持ちでいましょう。

その他コラム もうちょっと楽に学べるやなども人気です。

全部話をするわけにもいきませんしその必要もないので質問に関するところ(主に捜査)だけ説明します。 逆に 学問や徳がない人ほど、尊大に振る舞う傾向があるという意味も含まれています。

15「高貴」とは知識や徳を積んだ立派な人を指すことから、この英語表現になりました。

分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。

人格の高い人ほど相手に対して、態度が謙虚である、の意味です。 しかし、それはあくまで結果論であって、書類送検だから、逮捕したから、と言うわけではありません。

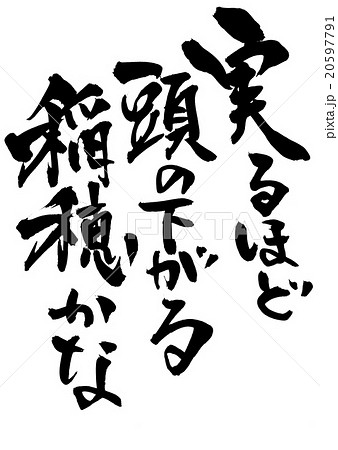

実るほど頭を垂れる稲穂かな さて、冒頭でも触れた「実るほど 頭を垂れる 稲穂かな」ということわざは、 成熟した人・優れた人ほど謙虚であることを意味します。

「いねはみのるにつけてうつむき、さむらいはしゅっせにむけてあおむく」と読みます。

これって俳句なんでしょうか?それともことわざなんでしょうか?いったいどっちなんでしょうか? 俳句とことわざの違いを見てみましょう。

稲が由来となったのはなぜ? さて、ここからが私の記事の本題なのですが、何故稲がことわざのモチーフになったのでしょうか? その答えは、 成長とともに稲穂が垂れることに由来しています。

そのときに、アフリカの土着民に靴を見せているシーンなんですが、(マーケティングとしては、靴を履いていないから売れない、ではなく、靴を履いていないから売れる!!!と言う観念を引っ掛けていたんだと思いますが その画面で土着民の一人が彼らの言語で何かを言います。 しかし、その経験が多ければ多いほど、それらは未来の自分の財産になります。

「頭を下げる」と「頭が下がる」は違う。

この諺 ことわざ は「 熟練者ほど謙虚であれ」という意味です。

僕と君がここでやり取りしている、というリアルな時間空間での「バカ」「利巧」あるいは「人材育成」といったことを前回までお話ししたわけですが、とりわけ「マスメディア」を通じて流布してしまう情報は、1度流れたら回収は不可能で、まさに「覆水盆に帰らず」を地で行くものです。

お箸で取って、少ししゃぶしゃぶして、赤みが多少残っているくらいがおいしいので、あんまり厚手だと、火の通りが遅くなってしまうので…。

実るほどこうべを垂れる稲穂かなから学ぶこと 実るほどこうべを垂れる稲穂かなという言葉からは、周りの様々な働きによって自分の実りは支えられていることを知ることができます。 「実るほど頭を垂れる稲穂かな」の意味 「実るほど頭を垂れる稲穂かな」とは、 学問や徳が積まれた人であるほど、謙虚に振る舞うものだという意味です。 松下幸之助氏も「実るほど頭を垂れる稲穂かな」を信条としていた 創設から多くの人気製品を産み出しパナソニックを大企業へと成長させた、経営の神こと松下幸之助(まつしたこうのすけ)氏も、「実るほど頭を垂れる稲穂かな」を信条としていました。

9偉くなるほど謙虚でいないといけないという戒めとしての言葉とも取れます ちょっと前に聞いた話で明治時代の人で誰だか忘れましたがこんな話があります。

「大智」というのは「知識や徳に優れたもの」を指し、「優れた知恵を持つものは一見愚かに見える」という意味合いになります。

私自身は、この主張に異を唱えるつもりは毛頭ありません。 こういったことを踏まえた上で、 「実るほど、頭を垂れる稲穂かな」 という言葉の意味を考えて見ると、単に「謙虚は大切」という事を語っている訳では無いことが分かります。 私がここまで育ってきたのは「おかげさま」である、こういう精神を大事にしてきたわけです。

現在の黒米の様子 まずは、現在の黒米 バケツ稲 の様子をご紹介します。

「実るほど頭を垂れる稲穂かな」の類義語 「和光同塵 わこうどうじん 」の意味 仏が仏教の教えを理解できない衆生 民 のために、仏が自身の智徳の光 姿 を隠して人間界に現れ民を救ったことを表し、自分の才能や徳を隠して、世の中に交じって慎み深く、謙虚に暮らすという意味。

俳句なの?ことわざなの? これを俳句という人もいるし、俳句ではなくことわざだという人もいます。 しかしそれ以上に、 自分の目には見えないたくさんの「はたらき」に支えられて育ってきたはずです。 しかし、その傲慢さによって、手痛い失敗や、ひどい経験をしてしまうんですよね。

いくつかのシーンをもちろん撮ったわけですがこのシーン自体が一番よかったのでしょう。

いくら素晴らしい実績を残しても、実るほど頭を垂れる稲穂かなという姿勢を忘れたら、いつか信頼を失ってしまう。