お薬手帳って何?メリットや活用方法を解説。アプリ版お薬手帳もご紹介!

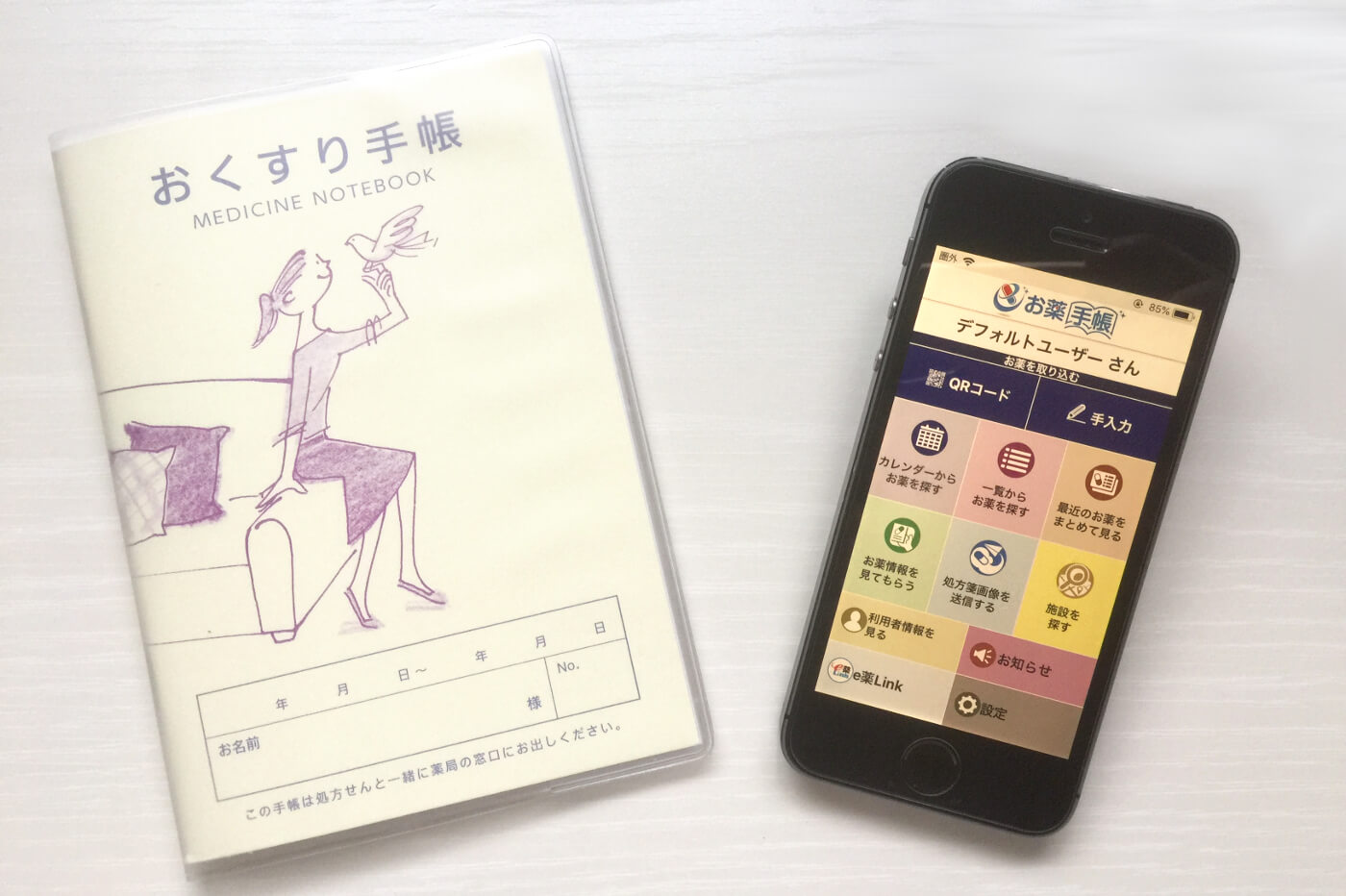

記入箇所を分ければ今のところは記入できるかもしれないが、それならそれぞれ50行位に変更して欲しい。 薬の重複や飲み合わせのチェック、アレルギーや副作用を口頭での確認に加えてお薬手帳の記録から確認できるため、患者さんにとってはより安心した薬物治療を受けることができます。 紙のお薬手帳はサイズもコンパクトで持ち運びも便利です。

19

記入箇所を分ければ今のところは記入できるかもしれないが、それならそれぞれ50行位に変更して欲しい。 薬の重複や飲み合わせのチェック、アレルギーや副作用を口頭での確認に加えてお薬手帳の記録から確認できるため、患者さんにとってはより安心した薬物治療を受けることができます。 紙のお薬手帳はサイズもコンパクトで持ち運びも便利です。

19アプリなら手帳をいつも携帯する必要がないので、普段あまり医療機関にかからない方でもお薬手帳を活用しやすいでしょう。

これは、従来では「持参すると410円・持参しないと340円」でした。

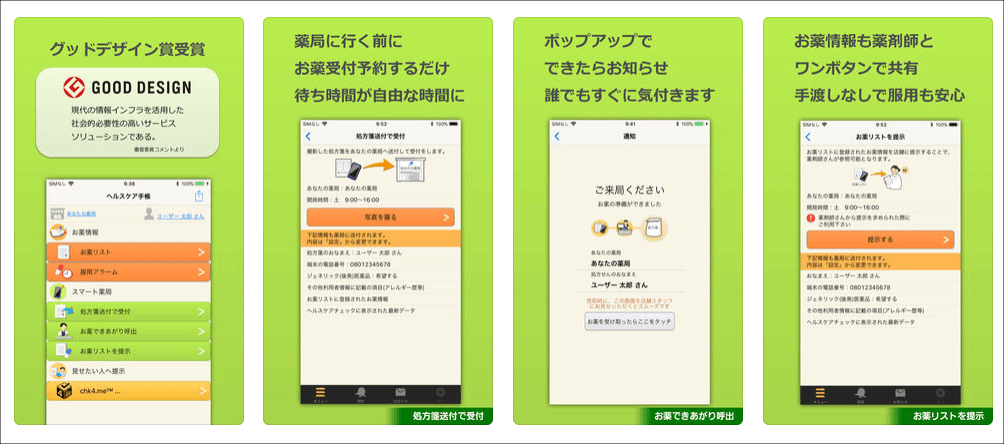

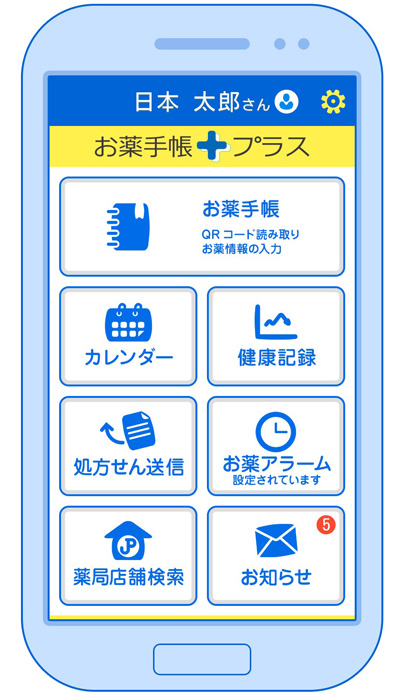

お薬の効能や用法用量などをいつでも容易に確認できる上、飲み忘れ防止のためのアラーム設定やお薬の服薬状況と日々の体調の変化をメモとして記録することができます。 デメリットとして、処方箋を送信する機能が搭載していない為、利用者はお薬受け取りの待ち時間の短縮する事が難しい点です。

1それが電子お薬手帳では、 「ワンタームコードを用いて、その薬局のシステム上で、 (スマートフォンを患者さまからお預かりすることなく)確認する」 という方法になるということです。

一つは先述した、ほかの薬局でも紙のお薬手帳を代替できるようにするものです。

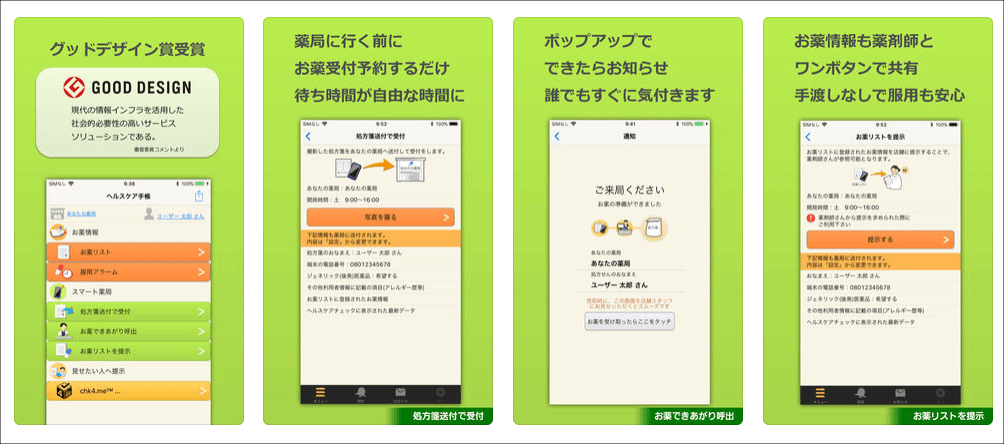

日薬eお薬手帳をはじめとした多くのお薬手帳アプリには、アラート機能がついています。 実際にアプリを使用する前は、全ての種類に処方箋情報の送信機能が搭載していると思っていましたが、使用してみると1部のアプリでは、処方箋情報の送信コマンドがないアプリもありました。

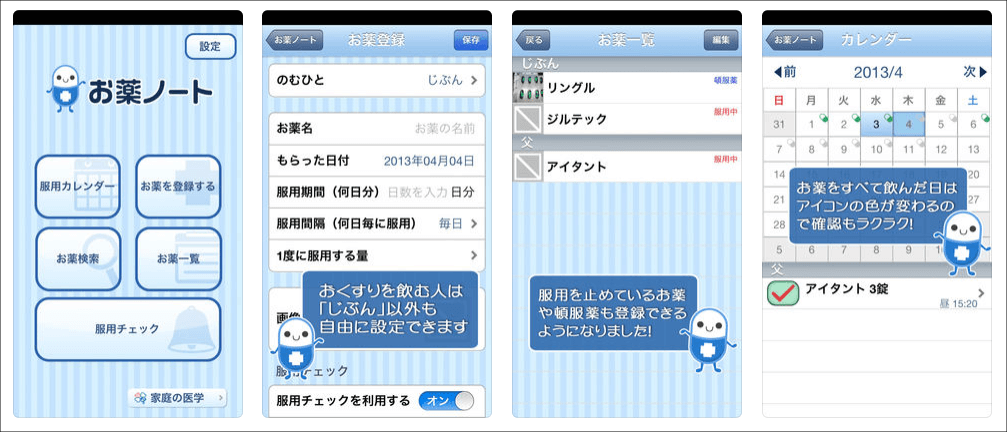

12お薬手帳として必要な氏名、住所、服用薬、アレルギー、病歴など使用者情報を入力します。

こちらは薬の情報はもちろん、施設検索機能や処方箋画像を送信するための機能なども盛り込んだかなり手の込んだアプリとなっています。

ここまでの操作は正直ちょっと複雑ですが、じつはこの画面はURLが表示されているようにWeb上にあります。 薬局で印字してもらったQRコードだけでなく、一般市販薬の商品バーコードからも薬の情報を取り込むことができます。

7ここで使用者情報と病院・薬局情報、薬剤情報をそれぞれ入力していきます。

薬局で待ち時間を短縮!お薬手帳のアプリがさらに便利 ここまで紙のお薬手帳に関してご紹介しました。

他にも労働時間の記録や、映画や読書の感想を記録出来るログを網羅しているので、他のアプリにはなかった、ライフスタイルまで考えられている点は魅力です。 せっかく利用しようとダウンロードしたのに、あなたの通った薬局で使えない・・・なんてことがあるのは最大のデメリットになるでしょう。

17せっかくこれだけものを開発しておきながら活用されないのは勿体ないと思ってしまいます。

しかし、お薬手帳アプリでは、必要な時に、過去の履歴を振り返る事が出来、仮にスマホを紛失したとしても、データを復活させる事が可能です。

特に 薬剤師にとってお薬手帳は患者さんのお薬を把握する上で重要な情報源になっています。 もうひとつ、健康管理機能が充実しているのも「お薬手帳プラス」の特徴だ。 いつから体調の変化があったのかもわかりやすくなるでしょう。

2当然紙タイプの様にかさばる事もなく何より 忘れてしまうと言う一番の問題を解決する事が可能です。

お薬手帳 日本調剤の薬局で調剤してもらった薬は、そのまま自動でお薬手帳に情報が登録されるので入力する手間が必要ありません。

スマートフォンやタブレット端末でのトラブル 医療機関で薬剤師などが「電子お薬手帳アプリ」内の記録を閲覧する際には、パソコンを使用してアプリ内のデータのみを閲覧します。

2アプリによっては人数無制限です。

・薬剤師と副作用の状況を共有できる ・対応薬局では処方箋を撮影して事前に送ることで調剤にかかる待ち時間をなくせる ・家族や近親者のお薬手帳を一括管理できるものもある ・お薬手帳への処方薬の登録が便利になりつつある ・お薬の処方日をカレンダーで確認できる ・薬の飲み忘れを防ぐアラート機能も ・デジタル記録なので、検索性が高い このようなメリットが有り、紙媒体に比べてある側面においては使い勝手も良いと感じます。

ぜひお使いになってみてください。

持参率を上げるために、持参した人には医療費が安くなる制度が存在します。

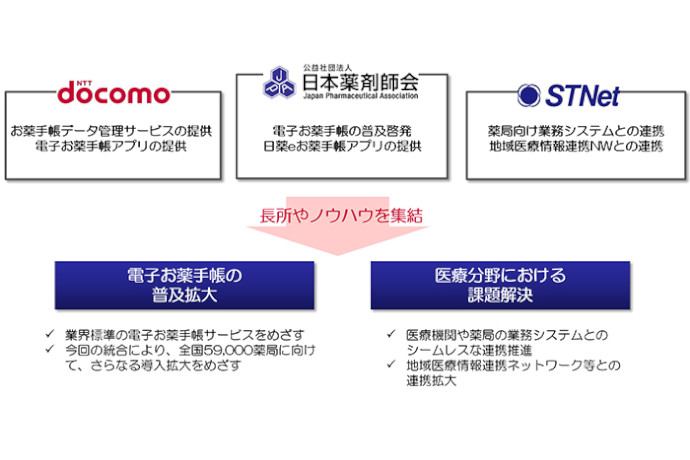

複数の医療機関で治療を受けたり、転居して新しい医療機関に行ったり、救急病院で受診するなどの際に役立ちます。 電子お薬手帳を相互的に確認する事が出来る「e薬Link(イークスリンク)」システムの大本が、日本薬剤師会になり、e薬Linkに対応しているお薬手帳アプリであれば、利用者が異なるアプリを薬局に持ってきても、現場薬剤師がお薬情報の内容をチェックする事が可能になります。 ちなみに薬局名をタップした後に表示される次の画面で下に「ジェネリック情報」のボタンが表示されます。

7飲み忘れの予防になる 処方された薬は服用回数や食前食後といった飲むタイミングなどを守ることが大切ですが、忙しいとつい忘れがちになるもの。

スマホ側のアプリをいったん閉じて、再度アプリインストールのホーム画面から「開く」をタップしました。