大人の癇癪について。

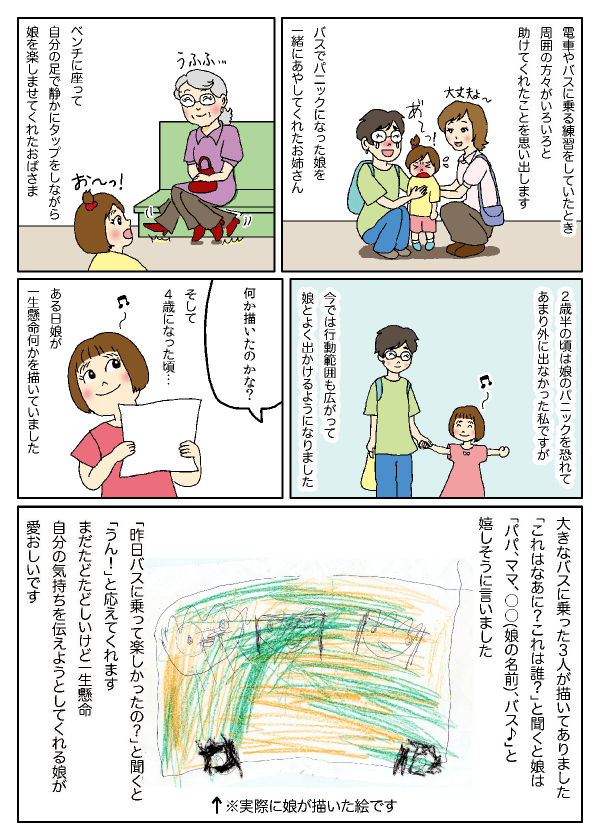

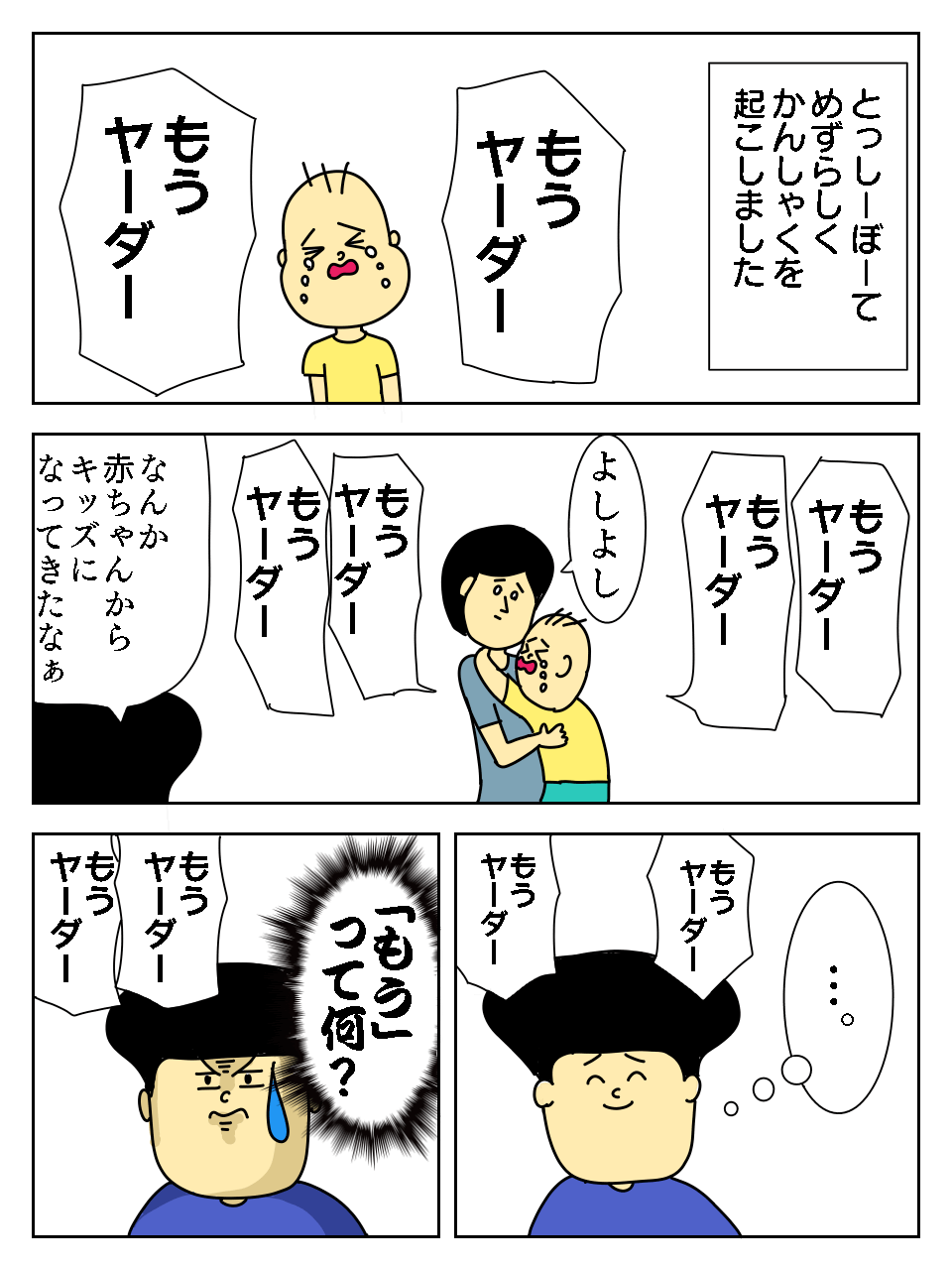

ネガティブな感情が起こったときには、状況に合わせてどのくらい感情を出せばよいのか、また起こった感情を上手になだめてあげるというように、ある程度頭で判断をして、感情とうまく付き合っていく必要が生じます。 癇癪持ちの人の特徴 感情をコントロールできない 子どもは脳が成長途中のため、自分の感情をまだ上手くコントロールできないこともあり、思い通りにならないと我がままを言ったり、癇癪を起こすこともあります。 例えば、私が携帯電話になかなか出ないと電話口で大声張り上げて怒鳴れる事もあります。

9/article/4874/uMN4bf24MLaukbpfW01Y9z7omITnpbVKsFG0uLMdLGH7kWO6GRN1nQajcnjmxPKg?d=5b87b4c6&h=bc8a9669caee692e29d56b4b5ce3b11390e02f593f0785fdf2069c51dbefe1dd)