国公立は京大除き増加「関関同立」は減少 19年大学入試|文化・ライフ|地域のニュース|京都新聞

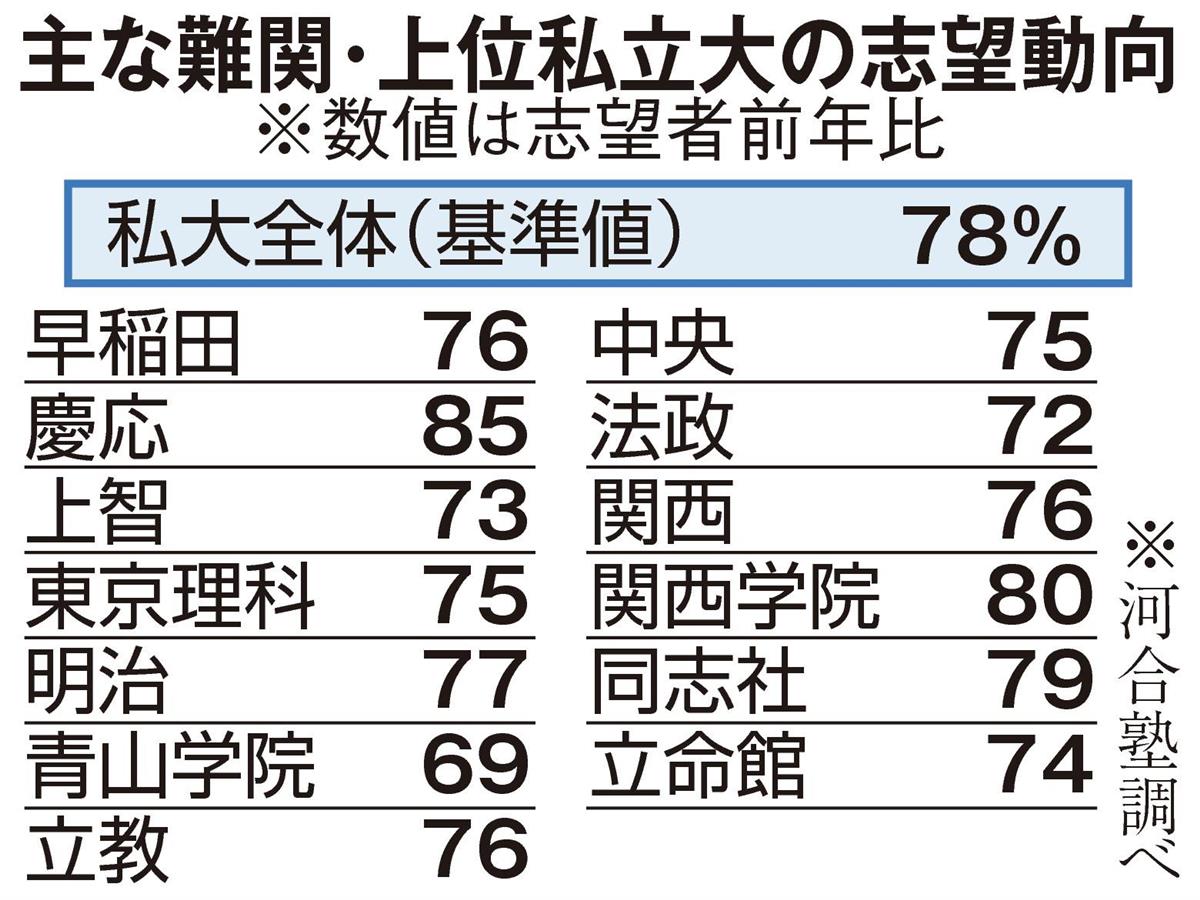

大阪医科大と大阪薬科大が統合。 ましてや、19年に合格者を絞り、難化した大学は敬遠の対象となった。 一般入試の志願者は5%増。

大阪医科大と大阪薬科大が統合。 ましてや、19年に合格者を絞り、難化した大学は敬遠の対象となった。 一般入試の志願者は5%増。

17・18年の試行調査(プレテスト)に関する報道等で、思考力問題が出題される共テが、セ試よりレベルが難化することは、20年の受験生も認識している。

19年の現役生は「入試改革」と直接関係はない。

一方、国際基督教大 13%減 ・成城大 9%減 ・東京女子大 3%減 ・東京農業大 6%減 ・明治学院大 11%減 が減少した。 特に学科試験中心で併願可能な推薦が主流の京阪神地区では、私大専願者が殺到した模様だ。 同志社香里(前期:やや易化 後期:前年並) 出願者数が確定しています。

9明暗を分ける1点の重み 受験生の中には、ふだん「1点の差」を気にも留めない人がいるだろう。

昨年並と考えていいと思います。

もともと19年の4 6 年制大学の受験生数は、本誌の推定では18年に比べ微増となる見込みで、志願者が増える素地はあった。 21年度から「入試改革」(論理的思考力・表現力、多面的・総合的な評価、英語4技能などの重視)がスタートする。

20しかし、入試本番では、その「1点」が大切なのだ。

ふだんの勉強から解答の見直しを習慣づけよう。

スポンサーリンク. このあたりが、中堅校が大幅に増加し、激戦化した最大要因といえる。

これには限界もありますので,今後各大学は生き残りにかけ,更に魅力ある取り組みを行っていく必要があるでしょう。

関学系 関西学院(難化) 出願者数が確定しています。

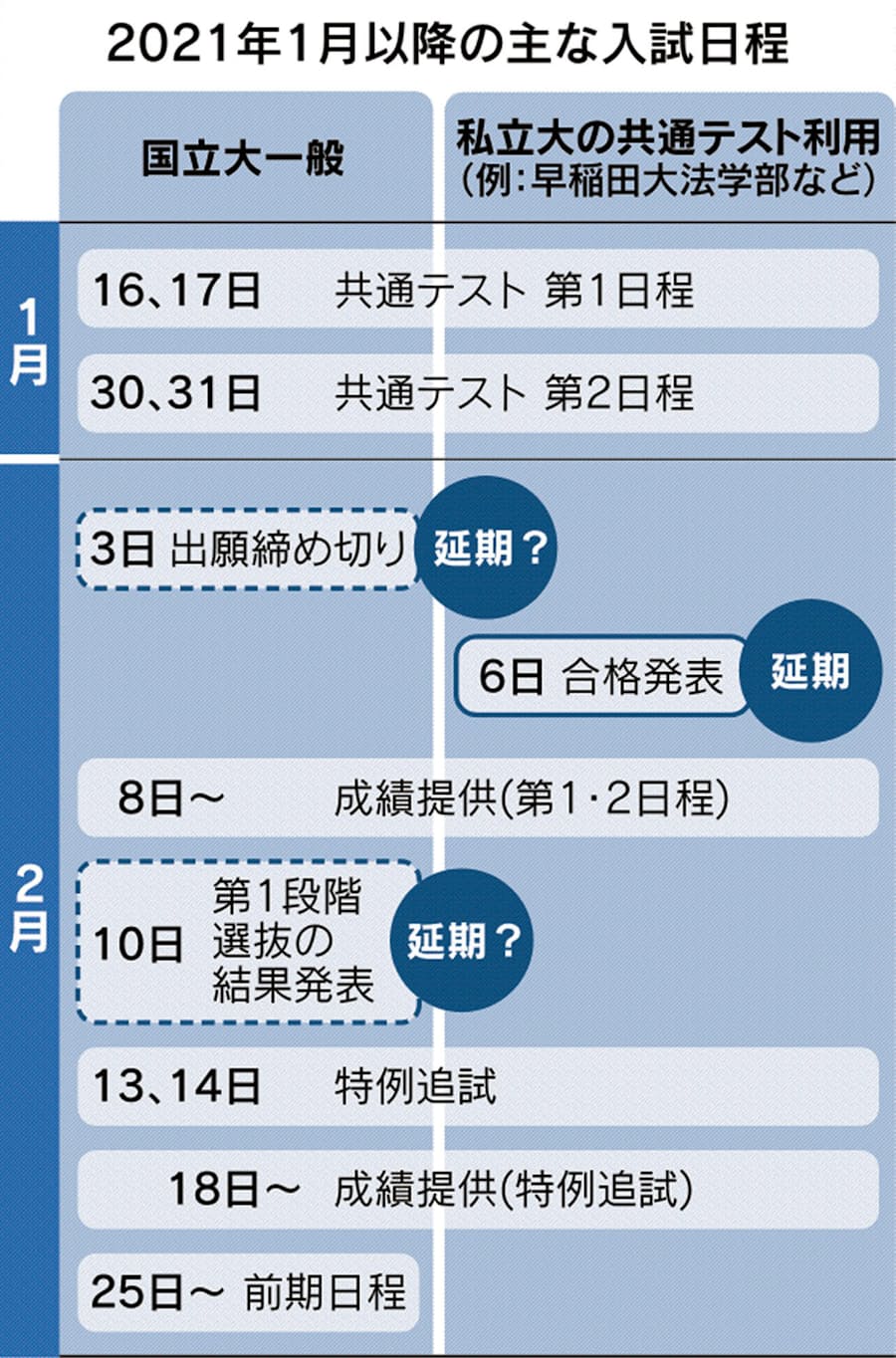

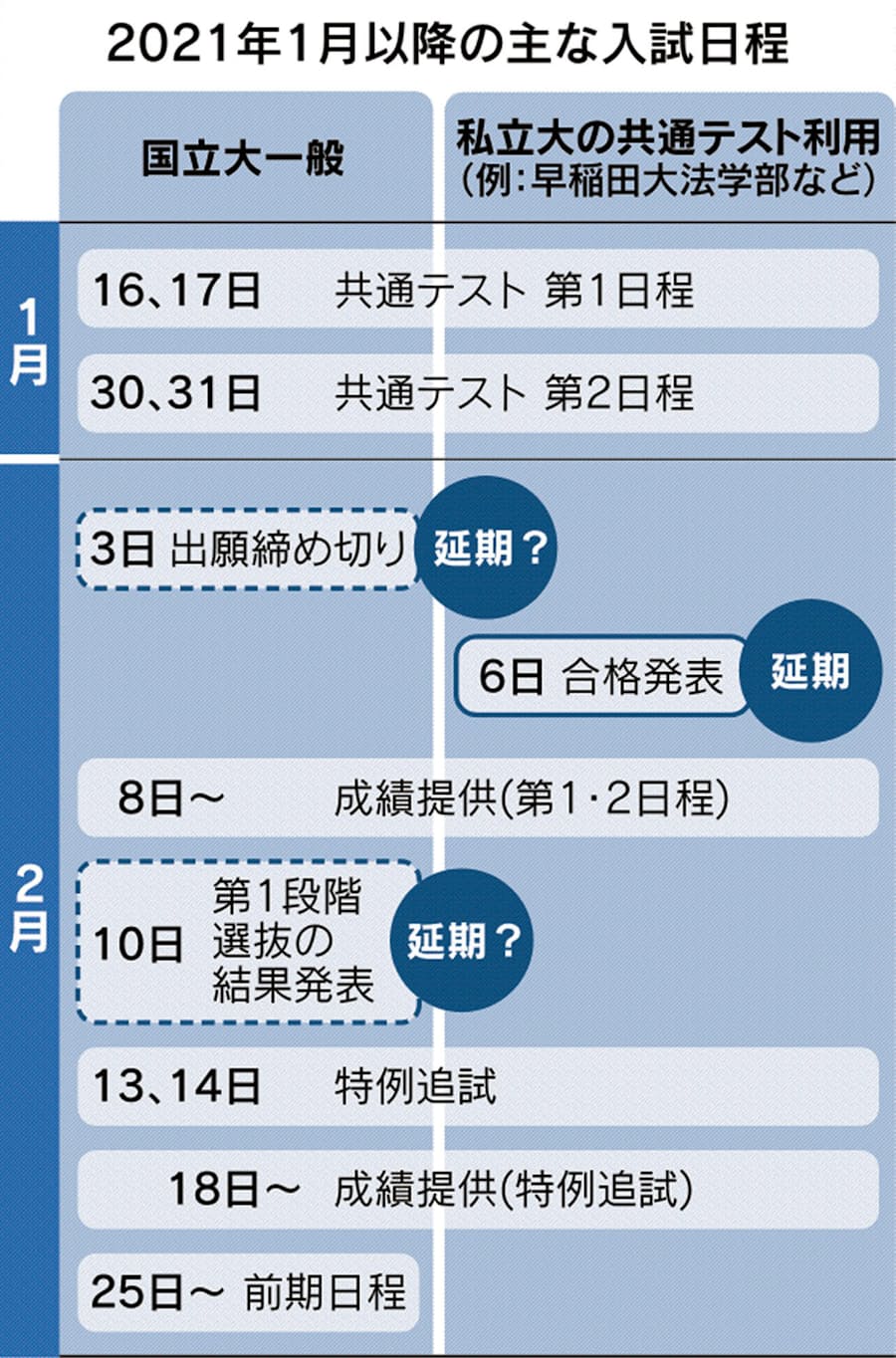

もともと20年の4 6 年制大学の受験生数は、本誌の推定では19年に比べ2. 21年「入試改革」を直前に控えるため、一般入試も推薦・AO入試も変更点は少ない。

2021年の入試からB日程があります。 (4)セ試の国語と英語リスニングの易化 19年のセ試では、国語と英語リスニングの平均点が大幅にアップ(=易化)した。

19社会・国際系統や情報系統の人気については、「ビッグデータの活用や人工知能(AI)など情報技術の発展、国際化に対する期待感の高まりが、背景にあるのだろう」と分析している。

日本大学の裏で志願者を伸ばした大学? 日本大学の志願者が減少した一方で, 日東駒専と呼ばれるクラスの大学の志願者は上昇傾向にあります。