Blender2.8のプリンシプルBSDFの使い方を解説する

また、ルールでダメっていってないので利益計上しますなんて、結構際どい会計処理も、問題になったよね。 こちらはよく使われる言葉として馴染み深い方もいるかもしれません。 本講演が行われたシンポジウム「活力ある法化社会へ」の内容は、 でご覧になることができます。

19

また、ルールでダメっていってないので利益計上しますなんて、結構際どい会計処理も、問題になったよね。 こちらはよく使われる言葉として馴染み深い方もいるかもしれません。 本講演が行われたシンポジウム「活力ある法化社会へ」の内容は、 でご覧になることができます。

19プリンシプルという言葉は日本ではほとんど何らかの訳語が当てられるため、基本的にそのまま使われることがありません。

そのお立場から、コンプライアンスの考え方をどうご覧になりますか。

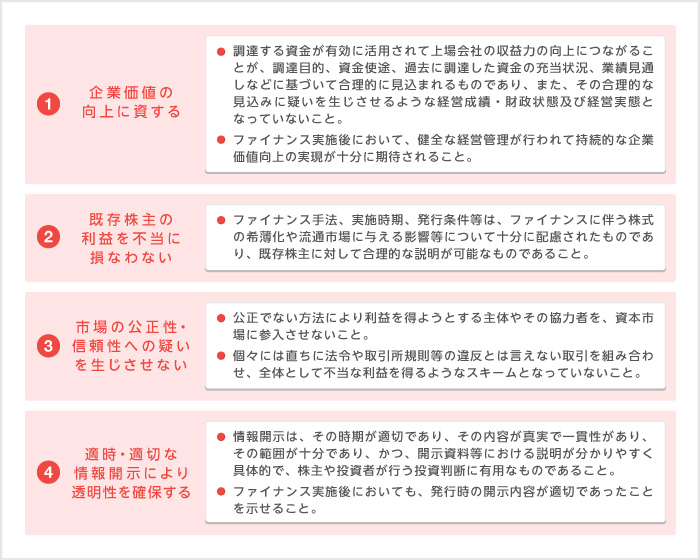

行政としての知見・経験の蓄積・継続性の確保 といった点に寄与してきたと評価した上で、• これらのプリンシプルには、相当に常識的な原則が並んでいます。 三つめは「海外当局との連携強化」です。

10「会計の本質」が、経営層になかなか浸透していません。

経営理念の実現等に向けた取組みの進捗状況を含め、金融機関が自身の状況を客観的に評価できるようにする手法(金融仲介のベンチマーク等)• お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ TEL : 03-3239-6544 E-mail :. 金融機関が、自身では得ることが難しい他行の状況や顧客の認識に関する知見を当局が把握・蓄積し、それを金融機関に対して還元する手法(水平的レビュー、企業ヒアリング等)• 「プリンシプルベース」の意味 金融庁は2008年4月18日に「」という報道資料を金融庁Webサイトに掲載しています。

INDEX• 個別の原則の内容からして、仕組み性のない預貯金、貸付け、決済・送金などのサービスは顧客本位業務運営原則の対象には馴染まないように思われるものの、原則を受け入れた金融事業者は、広く提供する金融商品・サービス一般が原則の対象となり得ることを前提に、自社の顧客本位の業務運営に関する取組みとして、どの範囲の商品・サービスに対して原則1に基づき策定した方針を適用するか、検討を行うことが必要となろう。 これはいわばプリンシプル・ベースとルール・ベースの有機的連携を実現するための要です。

規制緩和の一方で強調されているのが労基法、下請法などの遵守です。

また、特にアメリカでは、訴訟リスクが企業の一番大きなリスクになっていることに注意が必要です。

近年、上場会社における多くの不祥事が表面化し報道されています。 東芝のケースはガバナンス体制と内部統制の全体の問題が大きいと思いますが、コンプライアンスの観点からいえば、「コンプライアンス」を「法令遵守」としてのみ捉えていた結果、形式的な対応になっていたのではないかと思います。 サンプルは[粗さ]の設定項目を[0. 「最低基準の充足状況の確認」にとどまらず、「ベスト・プラクティスに向けた対話」や、「持続的な健全性を確保するための動的な監督」に検査・ 監督の重点を拡大すること その上で、これらの目標を実現するための課題として、検査・監督の手法、組織・人材・情報インフラ、検査マニュアル・監督指針、幅広いステークホルダーとの対話、内外一体の対応などの面でそれぞれ取り組むべき点が示されている。

これが本日の主題ですので、この点については後ほど詳しく話をしたいと思います。

その上で、次のような点に留意して検査マニュアルや監督指針の抜本的な見直しを図ることが適当であると提言されている。

電通事件をきっかけに、労基法・労務問題が大きなリスクとしてクローズアップされているからです。

私どもとしては二つの大きな理由を意識しています。

従来の「最低基準の充足状況の確認」に加え、「ベスト・プラクティスの追求に向けた対話」や「持続可能な健全性を確保するための動的な監督」といった領域について、手法の工夫や経験・知見の蓄積を反映して随時進化させていくこと• 開催日時 2009-09-03(木) 13:30~16:30 講師 のぞみ総合法律事務所 吉田 桂公 弁護士 03年東京大学法学部卒業。 引用: また、補足ですがIT用語として. しかし、法律がいちどできてしまうと、法律の中身を実質変更してしまうようなことを政省令で定めると、法律の委任の範囲を超えてその適法性が疑われることにもなりかねないということもあって、不満が残る政省令しかできないということが結構おきました。 一方で、形式的には法令違反であっても、いわば金融機関の側で意図性が非常に乏しくて、しかも単発的な出来事であって、かつ利用者の被害も軽微なケースがあります。

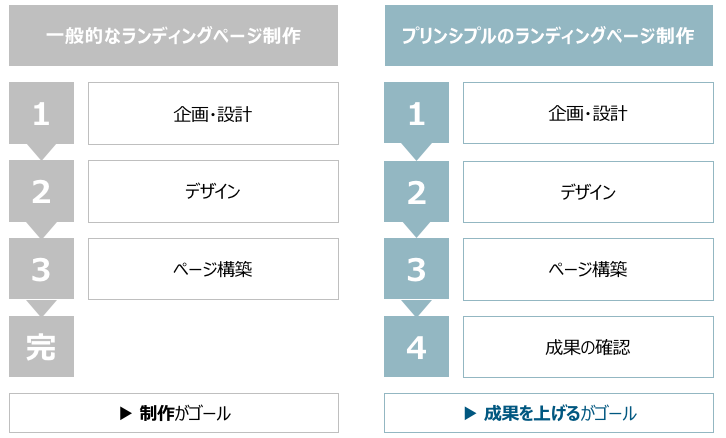

14この事業はプリンシプルが実際にEC や実店舗で培った経験や知識をベースに EC や店舗運営に困られている事業者の方々のコンサルティングと WEB サイトの制作、そして一番の強みでもあるWEB 集客のサポートを行います。

先ほど触れた大量保有報告制度、公開買付制度、四半期報告制度、財務報告にかかる内部統制の制度といったことが盛り込まれています。