初盆のお供えとして包む香典の相場は?親族の関係によって額が違う?

正式なやり方の場合には、笹の支柱に真菰(まこも)の綱を張り、棚を作った上に真菰のござを敷いて作ります。 四方に綱を張り、結界を作るとされています。

正式なやり方の場合には、笹の支柱に真菰(まこも)の綱を張り、棚を作った上に真菰のござを敷いて作ります。 四方に綱を張り、結界を作るとされています。

一般的に20代や30代の方が包む金額と比べて40代や50代の方が包む金額のほうが高くなる傾向にあります。

順番をつけにくいときは、氏名の五十音順に書くとよいです。

この場合、自分の名前は、中央の半分から下の部分(のしの下の部分)に書きます。 まとめ 初盆でお参りに行く人の立場に立って、多くの方が疑問に思っているであろうことについて一つずつご説明しました。

お線香のあげかた、ご焼香のマナーについては別ページにて御紹介しています 初盆の法要に出席する人が持参する香典の表書きは以下のとおりです。

横に「親族一同」と書き添えます。

外袋の書き方 ここでは 外袋の書き方をご紹介します。 お金を入れるときは方向をそろえて、もし新札を入れる場合には必ず2つに折ってから入れます。

連名で記載出来るのは、基本的に3名までとなっているので気を付けましょう。

そのため、初盆では僧侶を招いて読経をしてもらったり、参列者と一緒に会食をしたりするなど「儀式」として執り行われます。

法要を行うなら葬儀のプロにお任せするのが安心です。

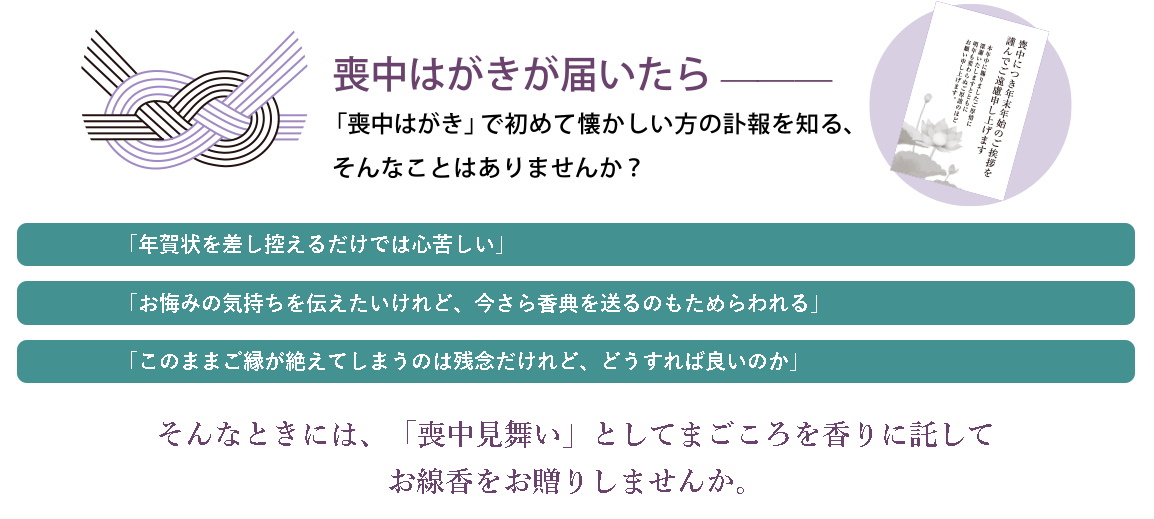

また、相手に余計な気を使わせたくないからと、事前に連絡せずに、突然お参りさせてくださいと、訪問される方もいらっしゃいますが、やはり、相手のご都合もありますし、玄関先で失礼するわけではなく、ご仏壇のある部屋まで上がらせていただくのですから、事前に電話して、了解を撮っておくほうがいいと思います。

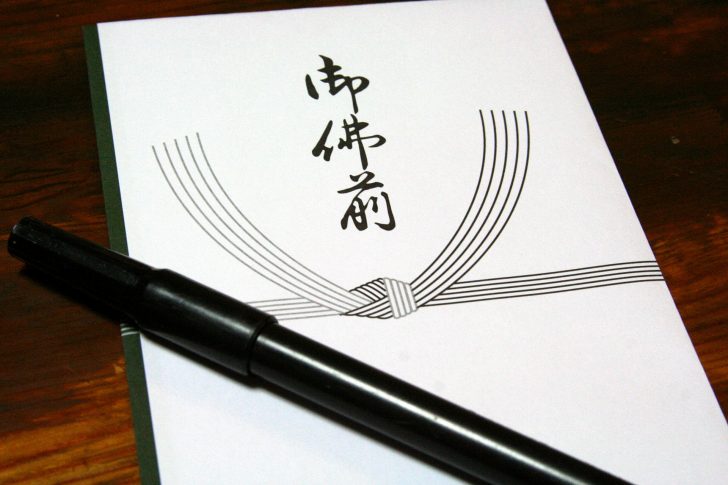

差が5000円と大きく開く理由として 故人との関係により金額の増減があります。 その年に採れた作物などをお供えしたり、精霊馬を供えたりします。 心ばかりですが仏前にお供え下さい」などと簡潔に一言添えます。

8香典は持参するときと同様にきちんと香典袋に入れて、その香典袋を現金書留用の封筒に入れます。

施主以外の方に渡したり、何も言わずに渡す事がないように気をつけましょうね。

香典を郵送で送る場合 法事に参列できない場合は、通常、香典は郵送します。

よく分からない場合は「御仏前」と表書きしておけば基本的に失礼に当たることはないといえます。