箸の持ち方が変な芸能人や女性にドン引きの声も!今すぐできる直し方・矯正方法をご紹介

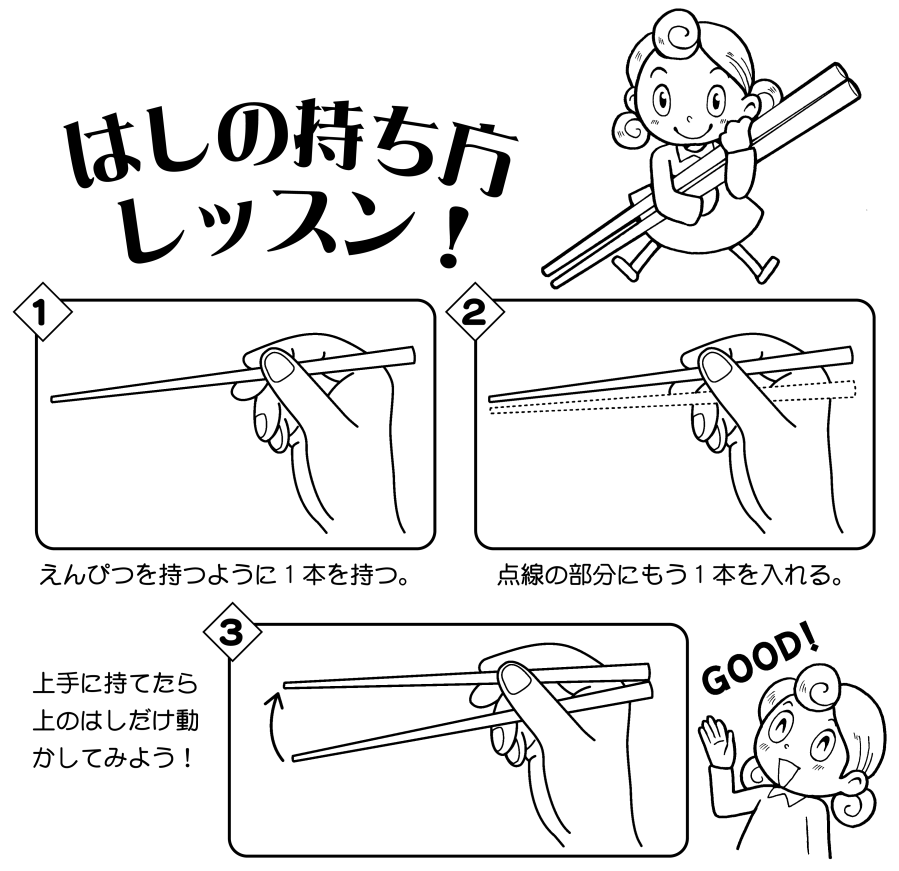

まとめ 普段あたりまえのように使っている箸ですが、以外にもタブーやマナー違反がたくさんあることに驚きます。 良くないお箸の持ち方の中で1番多いのが、えんぴつ持ちです。 そうして、すくって食べることを覚えるのです。

4

まとめ 普段あたりまえのように使っている箸ですが、以外にもタブーやマナー違反がたくさんあることに驚きます。 良くないお箸の持ち方の中で1番多いのが、えんぴつ持ちです。 そうして、すくって食べることを覚えるのです。

4この簡単さがキーワード。

自分で選べない「生まれ」とは違うと。

長い間この風習が続いている以上、僕の考えは間違えている可能性が高いことは自覚しています。

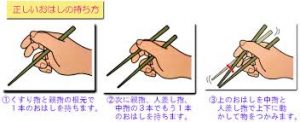

まずは、1本ずつお箸を持つところから説明しますね! 補足について 箸を開いた時には離れますが、箸先が付きそうなときは、中指は静箸についていますよ。

添えられた江戸時代の浮世絵の写真を見ると…交差したり、握ったり。

さまざまな箸の持ち方 (機能的ではない持ち方の例) 握り箸 二本の箸を握り込む持ち方。 まずはしっかりとした基本を作ることが大切。

ここを挟むんや! 肝心なのは、お箸を使い始めたときに、正しいお箸の持ち方を教えることです。

数字の1を書くように動かしてみましょう。

それは、輪ゴムを使って正しいお箸の持ち方をマスターする方法です。 素材のうま味を最大限引き出すだしの取り方• 「矯正箸」で解決します さて、お箸の持ち方とかわたしの誤解とかいろいろ書きましたが、実は今の時代には お箸の持ち方を矯正するステキなアイテムがあるんですよ。

15回し箸…箸で汁物料理などを何度もかき回す。

箸先を開いたり、すぼめたりすれば、どんな大きさの物でも自在につまめる。

日本人である我々も改めて日本の食文化を理解し、 箸 の使い方やマナーを見直してみませんか? これは自分のためだけでなく、周りの方を不快にすることなく食事を楽しむうえでとても大切なことなのです。

11日本語の歴史を勉強していたteradaさんは3年ほど前、明治時代の文部大臣、井上毅が記した書物を見て「自分の国の本でありながら、たかだか百数十年前の明治時代の人が書いた字でさえ読めないのは少しばかり情けない」と衝撃を受け、少しずつ勉強を始めたといいます。

お箸の持ち方で、食べ物の味が変わるわけではありませんし、ご飯を食べる時間が非常に長くなるわけでもありません。

サイズ:150mm 対象:子供 なぜお箸の持ち方が大切なのか 「お箸の持ち方くらい自由で良いのではないか?」と思う人がいるかと思います。

8箸で具を押し出さないようにして、串を手前に引きながら具を外していく。

「移り箸」や「ねぶり箸」などダメな例も記されていますが、今ではほぼ同義とされている「こじ箸」と「探り箸」に明治期には明確な違いがあったことや、今では箸を握り込むこととされる「握り箸」は、明治では「一方の箸を使って箸についた飯粒を落とすこと」だと説明されていること等も指摘。

お箸を開いたり閉じたりすることができないのでお箸の機能を果たすことができません。 手にあう箸とは、 親指と人差し指が90度になるように大きく開き、その間の長さを約1.5倍したものといわれています。

10巻きつけた輪ゴムに、下のお箸を通して固定し、上のお箸は鉛筆持ちをします。

そうなれば完璧になる日は近いです! この頃には食事の半分近くは正しい持ち方で食べられるようになっているのではないでしょうか? これはしっかり筋力が付いてきている証拠。