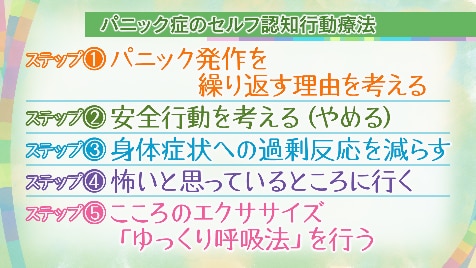

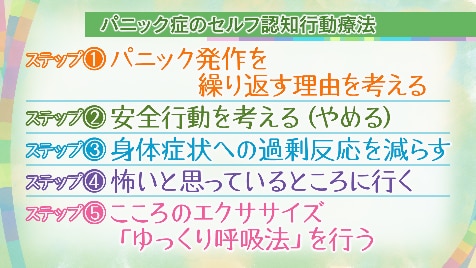

【コロナ初期症状「息苦しい」肺炎】どの程度?熱は?【人工呼吸器】

100%息を吐いていれば100%息を吸えます。 症状の悪化を防ぐためにも、日常的に以下のような栄養素を摂取するようにしましょう。 また、肩甲骨内側の稜線の横、背骨(胸椎の3番目~5番目あたり)の横などにある筋肉のコリを緩めてあげると自律神経のはたらきを整える効果が期待できるようです。

100%息を吐いていれば100%息を吸えます。 症状の悪化を防ぐためにも、日常的に以下のような栄養素を摂取するようにしましょう。 また、肩甲骨内側の稜線の横、背骨(胸椎の3番目~5番目あたり)の横などにある筋肉のコリを緩めてあげると自律神経のはたらきを整える効果が期待できるようです。

まずはこの症状の捉え方をしっかりと改め、あとは症状に合わせて都度対処を行いながら、全体的に対処していきましょう。

ではなぜストレスが息苦しさに繋がるのか、その理由を具体的にご紹介していきます。

この2種類の神経がうまくバランスを取り合うことで私たちは生命活動を維持することができているのです。 炎症が起きた部位は、赤くなり、熱を持ち、腫れ上がり、痛みを感じるのです。 「息苦しい」を誘発する脳・神経系の病気 血液の循環が正常に行われないと、脳の働きや脳そのものに悪影響を及ぼすことがあります。

10片手で握り拳を作り,その親指側を相手のへそより上でみぞおちより下の部分に当てます。

ストレスによる緊張で、筋肉が強張って横隔膜が動かなくなると、肋骨も十分に動くことができません。

それから、五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)を休めることもいいと思います。 精神的に追い詰められるとこういった状態になりますが、喉の緊張は少しの焦りや恐れなどの心の動きにでも反応してしまいますので 特に自律神経の影響が出やすい部位だと言えます。 3つ目は、脳(脳幹)を休めることです。

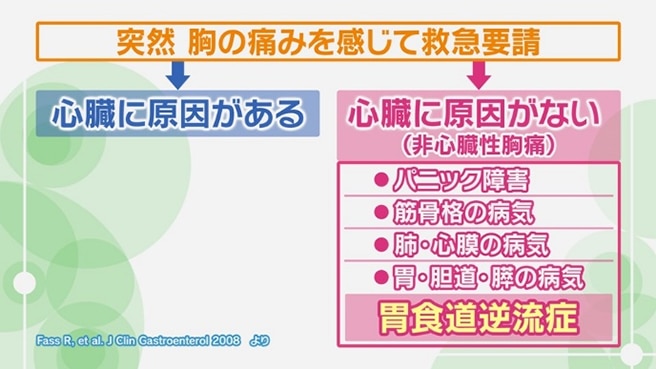

19コロナ初期症状「息苦しい」どの程度? では具体的に、どの程度「息苦しい」と感じたら、新型コロナウイルスの初期症状を疑うべきなのでしょうか? というのも、今は世界的に新型コロナウイルスが大流行していますが、実は発熱などのかぜ症状について、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気による場合が圧倒的に多い状況だからです。

そして、その暴走を抑えるために働く 「セロトニン」が不足することで、ノルアドレナリンにブレーキがかからなくなります。

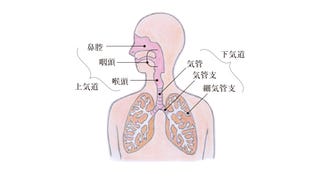

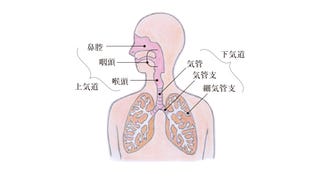

心拍数の増加• 乳児の場合は自分の片腕に乳児をうつぶせにして乗せ,手のひらで乳児の頭を支えつつ,頭を体より低くしてもう一方の手の付け根の堅い部分で異物が取れるか,反応がなくなるまで強く叩きます。 「酸素」はどうやって体内に届けられる? 口や鼻で呼吸をすると、吸い込んだ空気は「気管」からその先にある気管支を通って、肺へ送り届けられます。

呼吸は、肺が膨らんだり縮んだりすることで体内に空気を取り込み吐き出します。

そうなると吸った息を十分に吐き切れずに呼吸が浅くなってしまうのです。

異物の除去に掃除機を使用することは,口の中を傷つけてしまうことなどから,推奨されません。 自律神経の緊張が続いてしまうと全身のあらゆる場所が 「締め付ける」ような動きをします。 まずはレントゲンやCTなどの検査によってこれらの疑いを解きましょう。

11病気の種類によってこの症状は変わってきます。

この結果、ヒステリー球による症状である、のどの異物感や圧迫感、嚥下時の不快感などをきたすと考えられています。

心因性のものであれば、症状を引き起こしている 「ストレス」と向き合う必要があります。 息苦しい症状の原因 息苦しい症状には心臓や肺などの要因が原因として挙げられますが、その他にもストレスによる自律神経の乱れが影響している場合があります。 動悸や息苦しさが慢性化してしまうと、外出したり人と会うことを避けるようになり、生活の質が大きく低下してしまう恐れもありますので、 早急に対処することが大切です。

17解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。

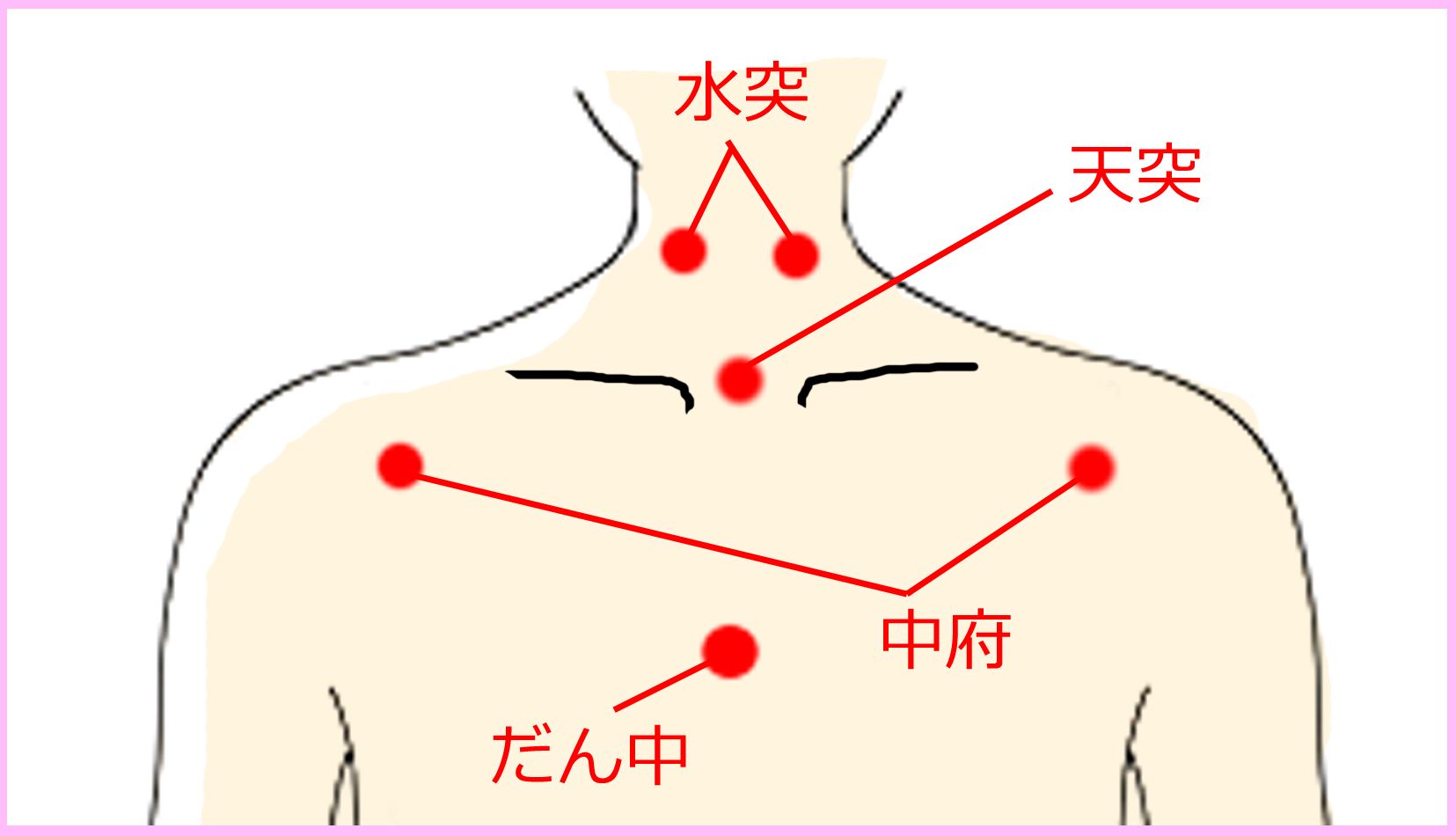

喉のつまりや息苦しい時の対処方法 喉のつまりや息苦しい時の対処方法はいろいろあります。

軽く鼻で息を吸う• この治療、実は 耳鼻科の先生の中では「 Bスポット療法」といって評価されているのです。 一般的に「息苦しい」と感じる症状は、酸素が薄いと感じたり、楽に呼吸することができないと感じたりする、いわゆる「呼吸困難」が原因とされています。 それが何故息苦しくなるのか、理由を説明しましょう。

首の筋肉が過度に緊張しすぎてしまい、喉が絞まる感じがするときがあるようです。

自律神経失調症 心身のストレスや睡眠不足などによって、自律神経のバランスが崩れることで生じる精神疾患です。

ストレスがヒステリー球、自律神経障害、更年期障害などの精神的な症状を引き起こす原因となるのです。 血液が肺に停滞しやすくなるためです。 漢方では、喉の違和感が生じる「梅核気」には、胃腸の不調も関係していると考えています。

13過度なアレルギー反応: アレルギー反応とは、身体の免疫システムが特定の物質に過剰に反応すること。

ほとんど呼吸器症状を呈さない などの多彩な臨床像を呈します. つまり、もし「息苦しい」と感じるならば、新型コロナウイルスによる肺炎の症状が現れている可能性があるということです。

気管支喘息 気道に慢性的な炎症がある気管支喘息をベースに持つ人は、夜間や早朝に気道の狭窄が起こりやすいです。 首の筋肉に対して直接つまんだり、揉んだりしてマッサージしてもいいですが、直接マッサージしてもなかなか緊張がとれない場合があります。 更新日:2020年7月1日 食べ物などをのどに詰まらせたときの応急手当について 食べ物などの異物がのどなどの気道(空気の通り道)に詰まっている状態を「気道閉塞」といいます。

10ストレス 恐怖や不安、あるいは緊張など過度のストレスを感じているときは「交感神経」の働きが高まり、筋肉が緊張状態になったり、血圧や心拍数が上昇したりする症状が現れます。

【特に注意】重い病気の可能性も がんやポリープ等、病気の可能性もあるので注意が必要です。