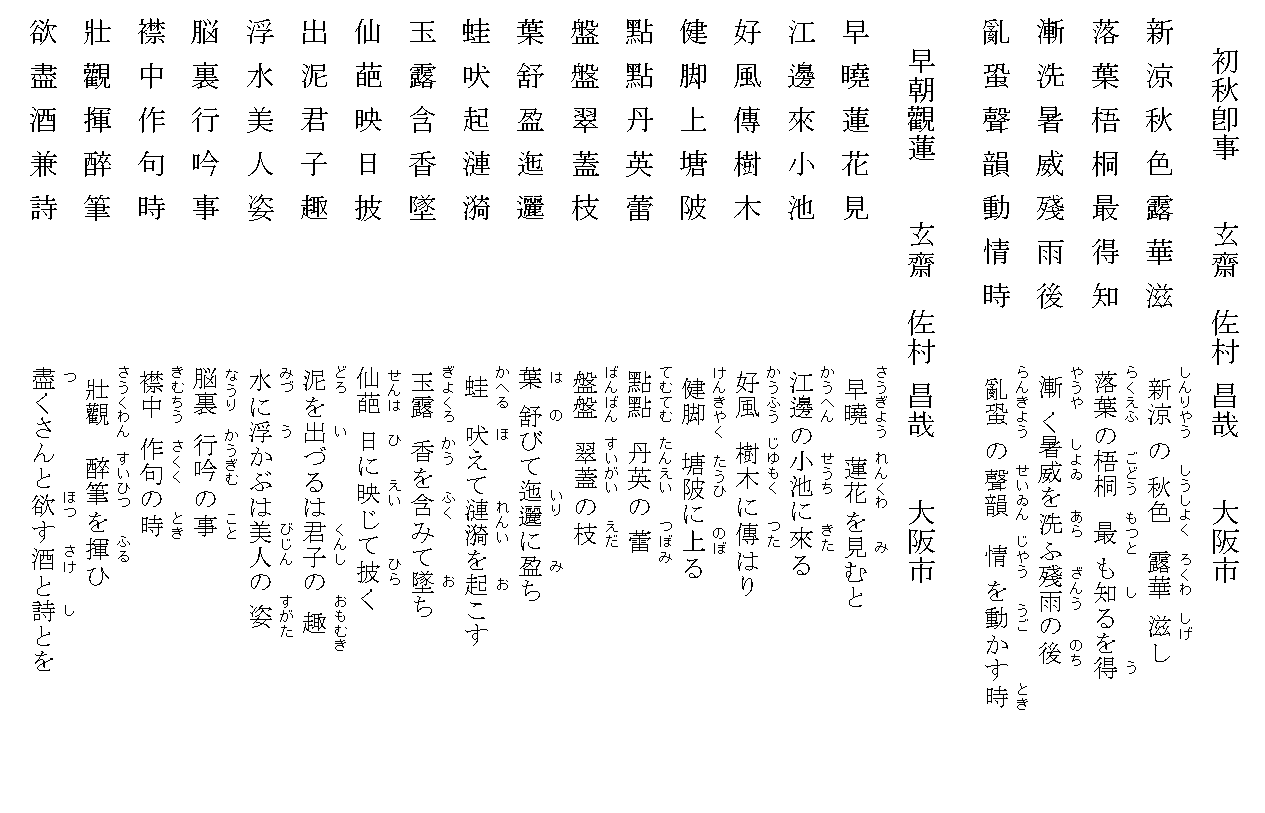

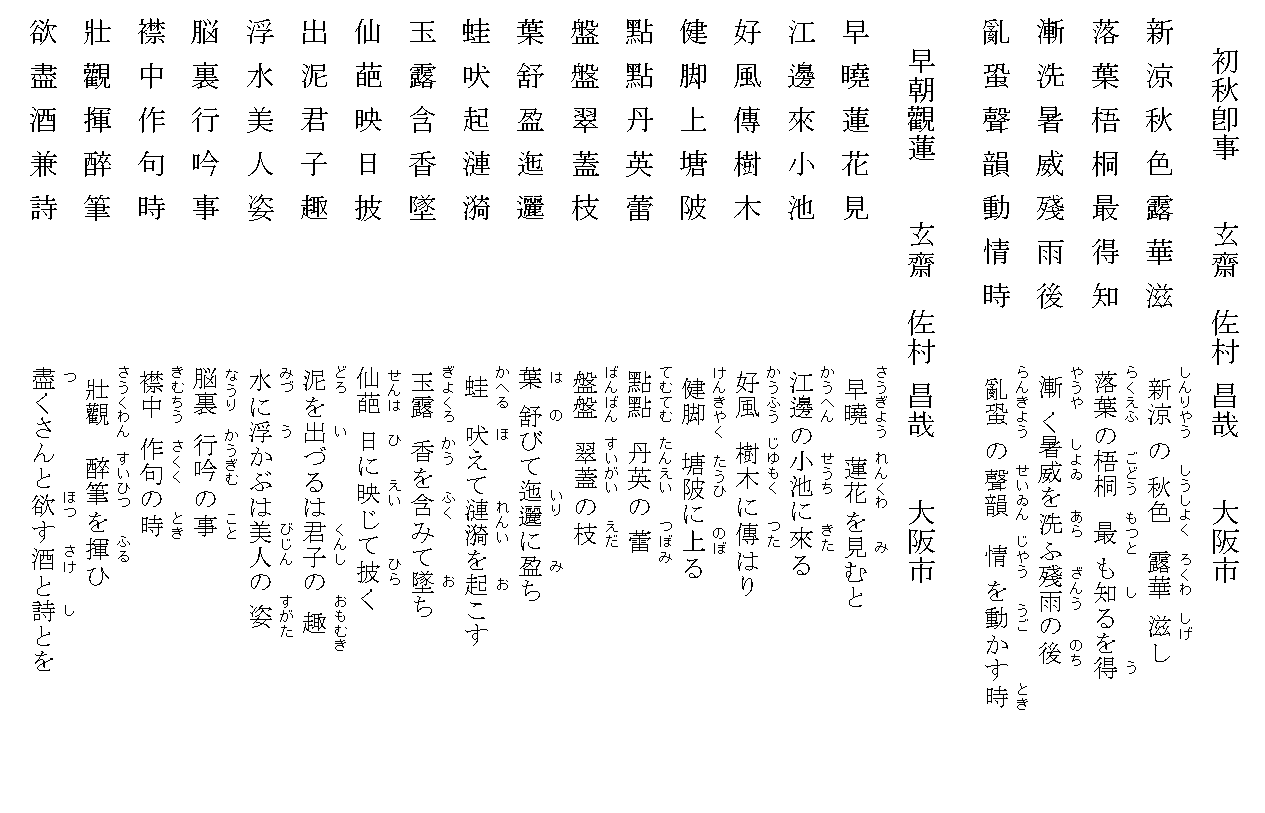

五 言 絶句。 「五言絶句」の用例・例文集

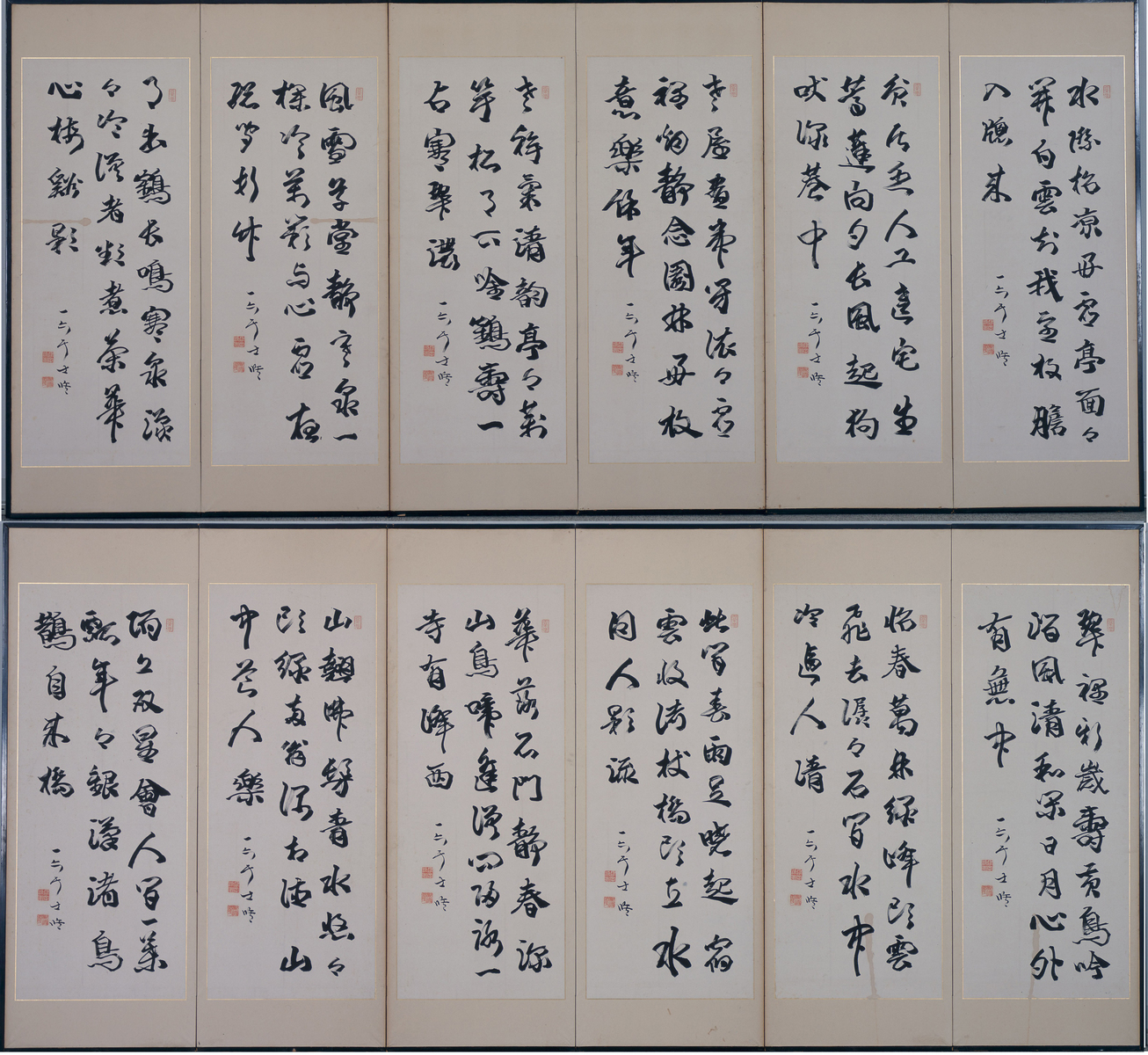

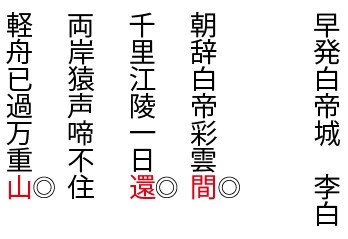

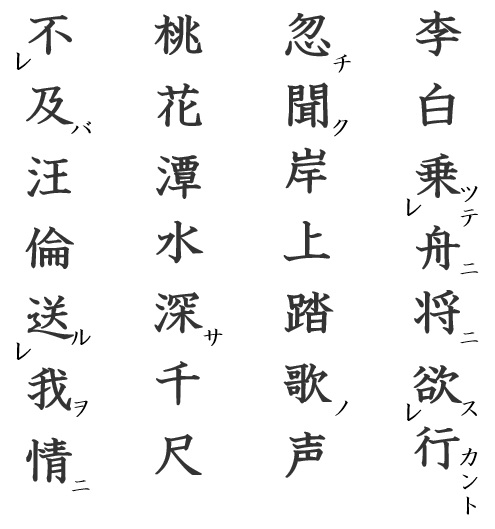

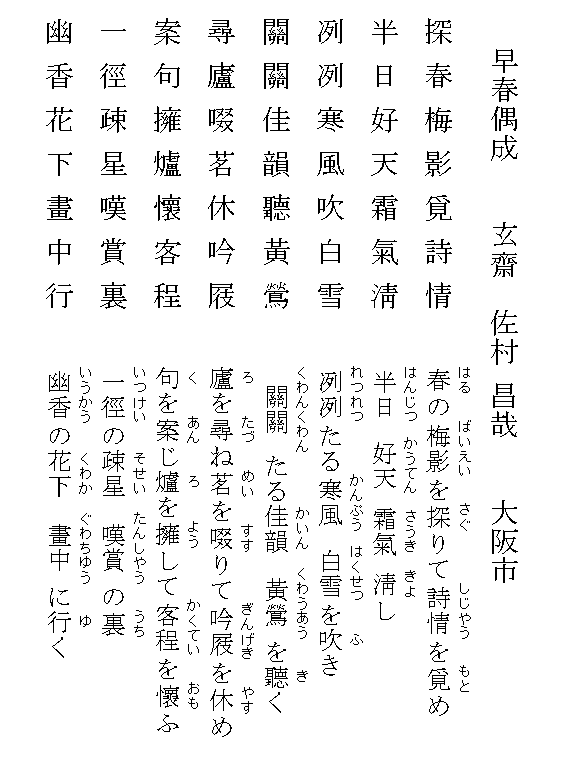

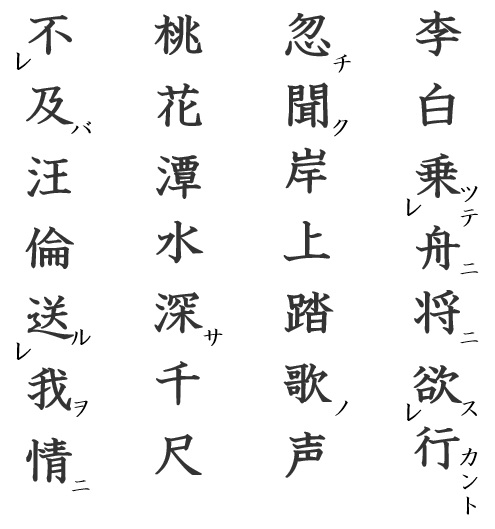

よくわかる漢詩の知識(五)押韻、「韻を踏む」とは? 漢詩の朗読

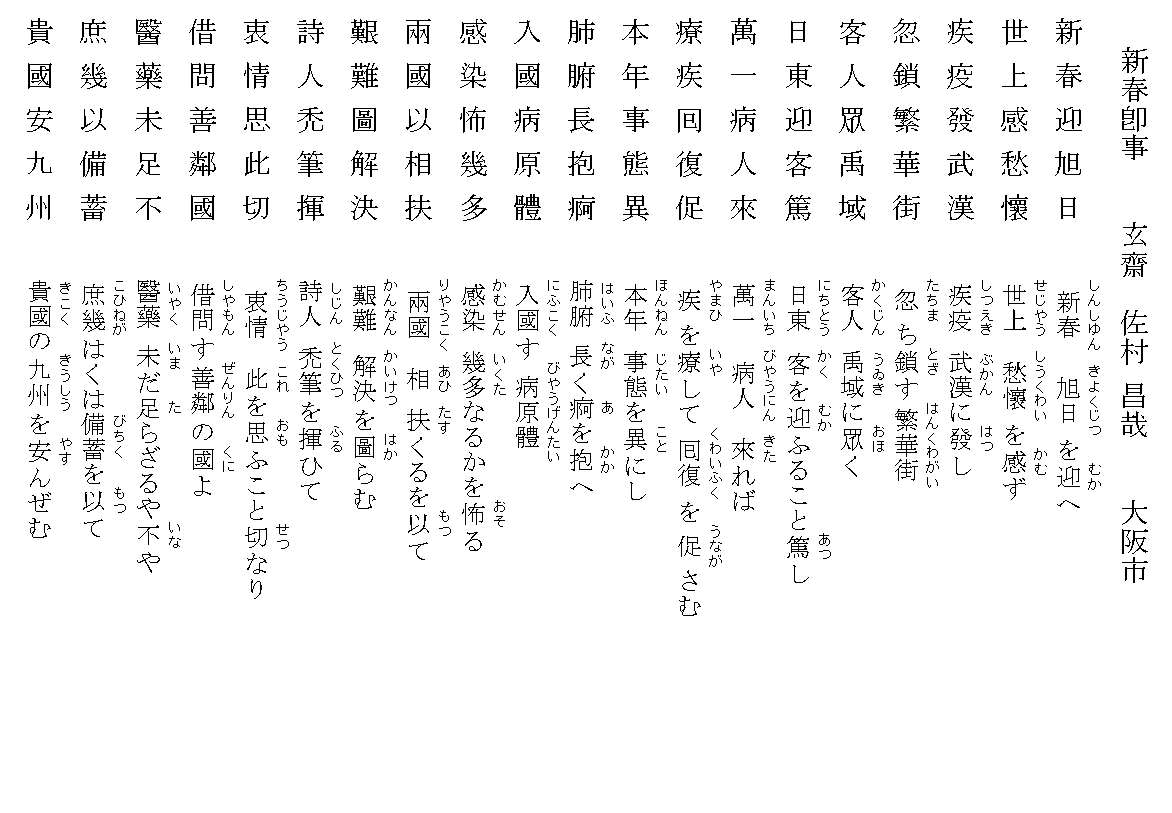

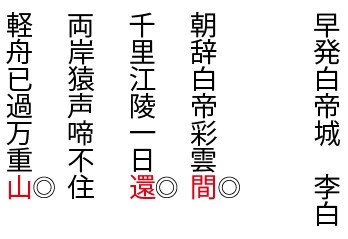

important;--ex-color-contrast-rgb:var --ex-color-dark-contrast-rgb,color-to-rgb-list fff! important;border-color: 43a047! important;border-color: 303f9f! important;border-color: 64b5f6! important;--ex-color-contrast-rgb:var --ex-color-success-contrast-rgb,255,255,255! important;border-color: f44336! important;border-color: 81d4fa! 絶句とは四句(つまり四行)からなる詩のこと。 important;--ex-color-contrast-rgb:var --ex-color-light-contrast-rgb,color-to-rgb-list fff! 五言絶句より一句二文字ずつ計八文字多いわけですから、 そのぶん複雑で具体的なことが言えるようになっています。

17

important;--ex-color-contrast-rgb:var --ex-color-secondary-contrast-rgb,255,255,255! また、絶句、律詩では一句の字数が五文字あるいは七文字といった具合に一定していますが、古体詩では長短句の混ざった場合もあり、また、一定の場合もあります。

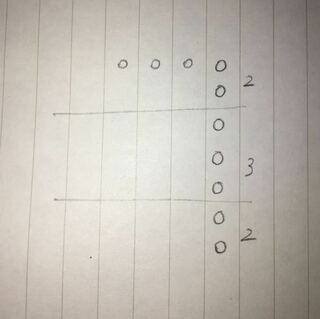

すなわち、 五言絶句であれば四句二十字、 七言絶句であれば四句二十八字になります。

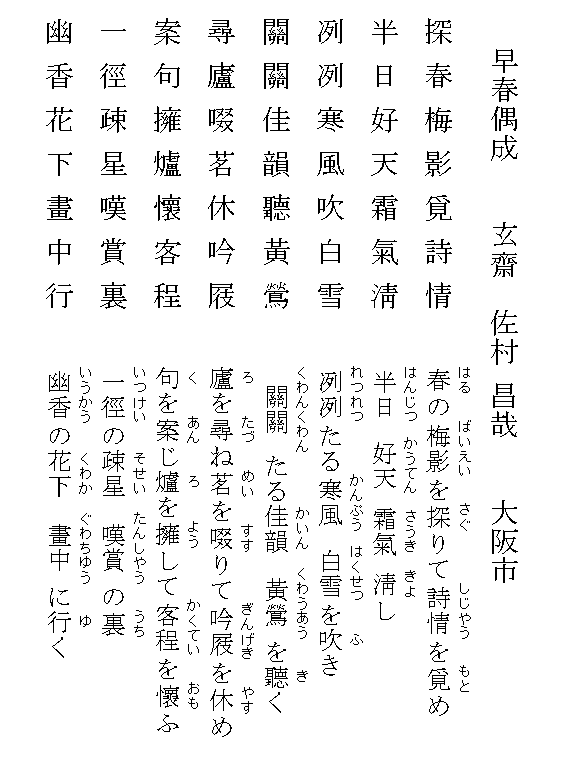

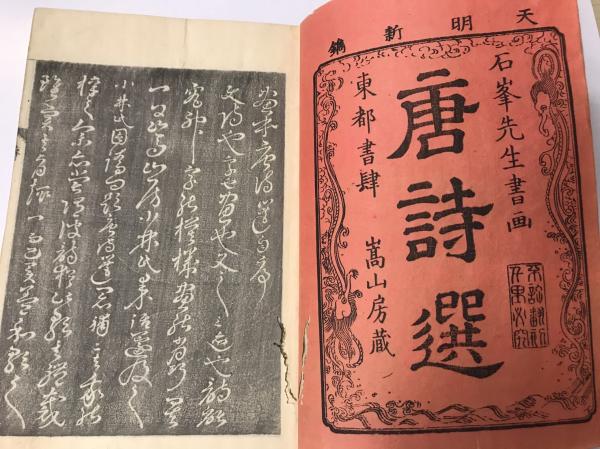

よくわかる漢詩の知識(一)絶句とは? 漢詩の朗読

絶句には律詩ほどやかましい規則が無いので、 勢いにまかせて作詩するのに向いています。

14

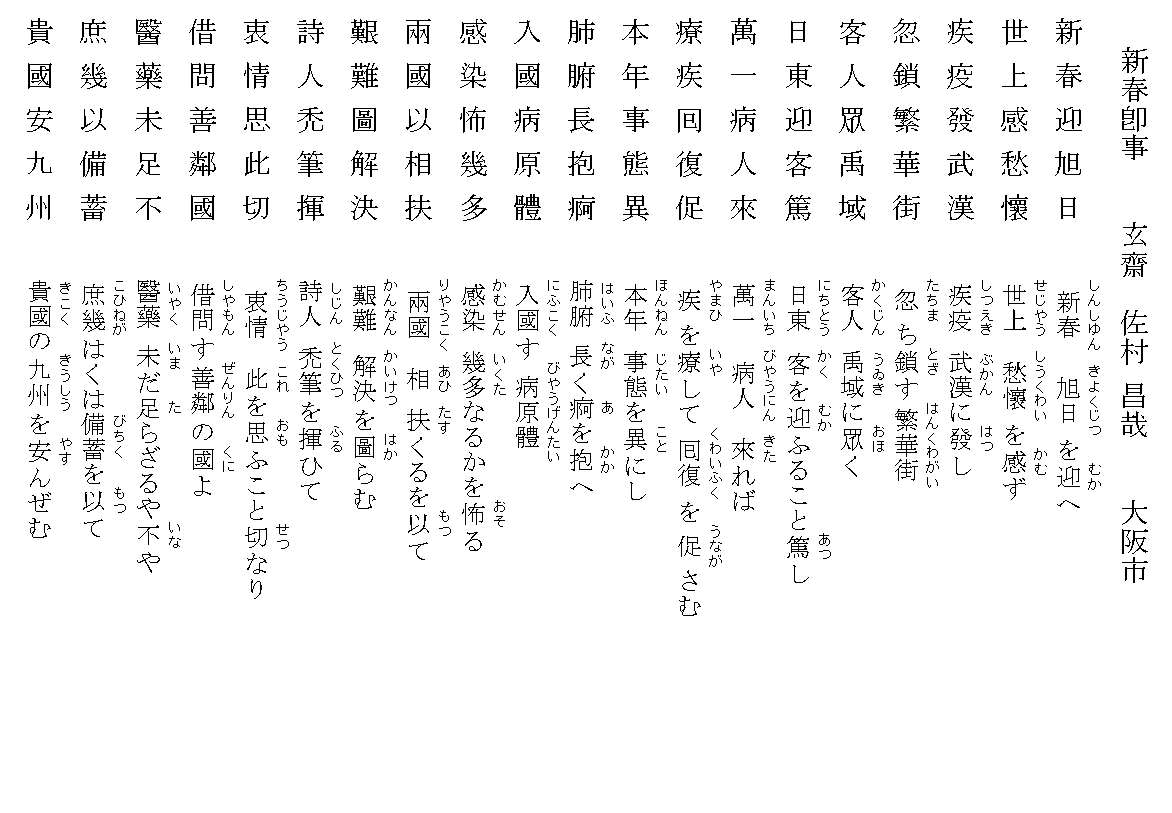

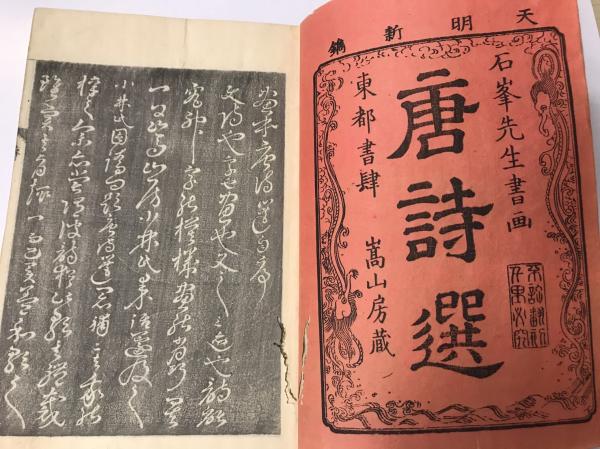

詩吟と漢詩

important;border-color: 2e7d32! 詩語編のリストには、 一東 が 37個、 四支 が 17個、 十灰 が 33個、 十一眞 が21個あり、 全グループが含まれているわけではありません。

12

important;--ex-color-contrast:var --ex-color-success-contrast, fff! important;border-color: 2979ff! 字は摩詰。

春 元旦 の頁には、その後、韻 をそろえた、3文字のことばのリストが続きます。

よくわかる漢詩の知識(一)絶句とは? 漢詩の朗読

遍歴すること三年、江南の安陸(湖北省)で元宰相の許氏の孫娘と結婚した。

17

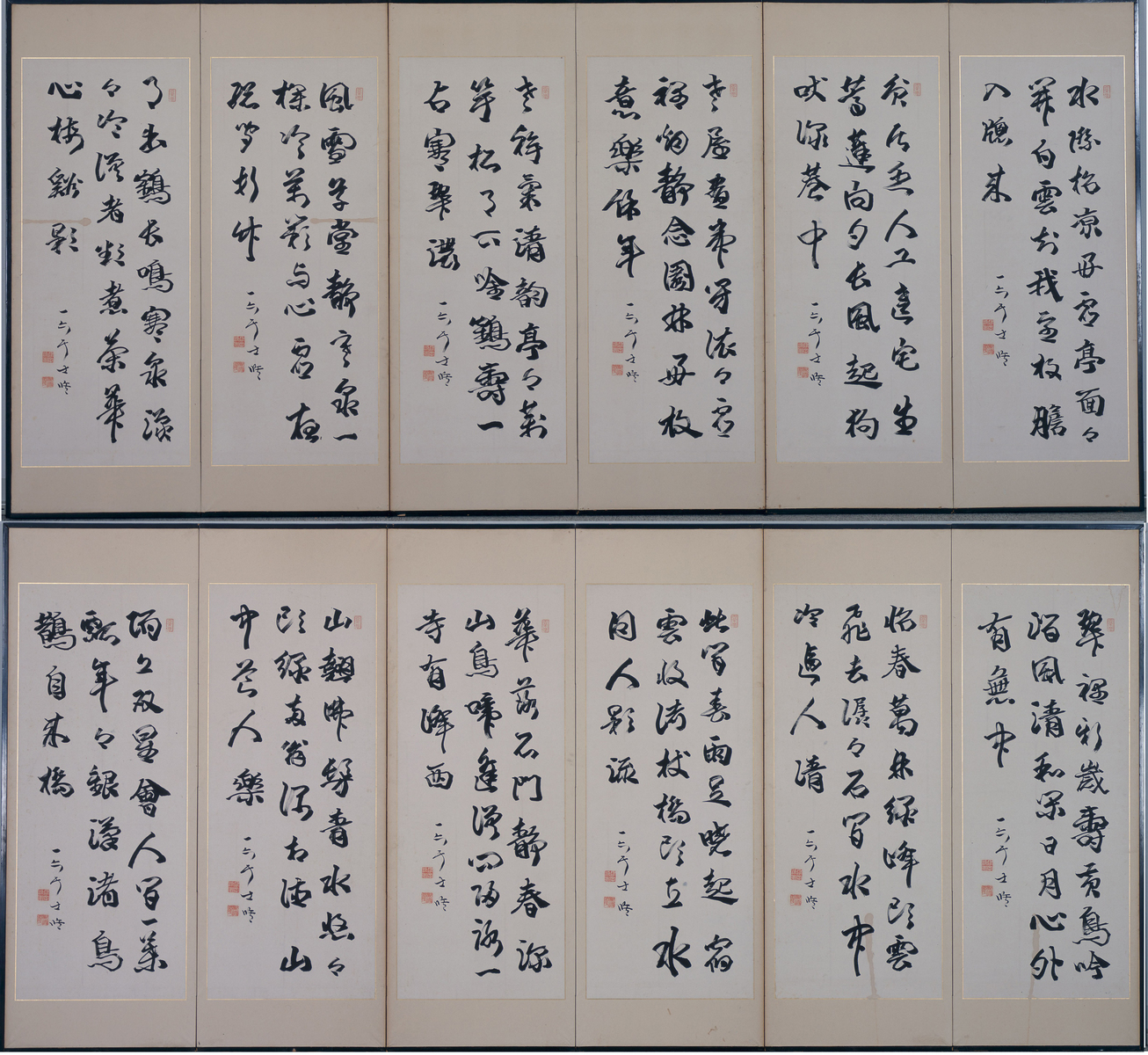

五言絶句編

ふつうの平仄式、粘法に合わないのは「拗体」という。 important;border-color: b71c1c! important;border-color: d50000! これが、五言絶句です。 韻字表 あとは、同じく「刪」のグループに属する漢字を選んで承句・転句・結句の七文字目に置けば、いちおう詩の形式が調うことになります。

20

絶句

まとめます ・七言絶句では起句・承句・結句の七文字目で韻を踏む「押韻」すべし。 important;border-color: 8bc34a! important;border-color: 29b6f6! 最低限、おぼえるべきは、 「絶句」と「律詩」 この二つです。

15

五言绝句_百度百科

長い時間経過がありますが、 「だんだん首がたれてきた」という過程は一切はぶかれています。 important;border-color: 1a237e! まず、目次を紹介します。

15

important;--ex-color-shade:var --ion-color-secondary-shade, e95460!。

そして結びの4句で作者の想いが月から心のうちの郷愁へと移ろって終わります。

五言絶句 【仕組みの説明と代表的な五言絶句の紹介】

ありがとうございます。 漢詩を作ると云うことは、中国で発生した漢詩を作 るということですので、漢詩作法の方式によって作らないと漢詩には、 ならないです。 作詩の方法 いままでいろいろなことを述べてきましたが、いよいよ作詩ということになりますと、ほんとうの基本にたち戻らなければなりません。

important;border-color: 0097a7! important;--ex-color-contrast-rgb:var --ex-color-primary-contrast-rgb,color-to-rgb-list fff! important;border-color: 2962ff! 意味が成りたつか確認して、仄起式五言絶句ができあがります。

絶句の規則は、偶数句(二句と四句)で脚韻をふむことでした。

「五言絶句」の用例・例文集

important;border-color: 00796b! important;--ex-color-contrast:var --ex-color-secondary-contrast, fff! 相は月と作者を指す。 important;border-color: fce4ec! 起句「一碧暮雲散」ができました。