パントテン 酸。 パントテン酸|腸内細菌と健康/腸内フローラを育てよう!

ビタミンB5(パントテン酸)を多く含む食べ物・食品と効果効能

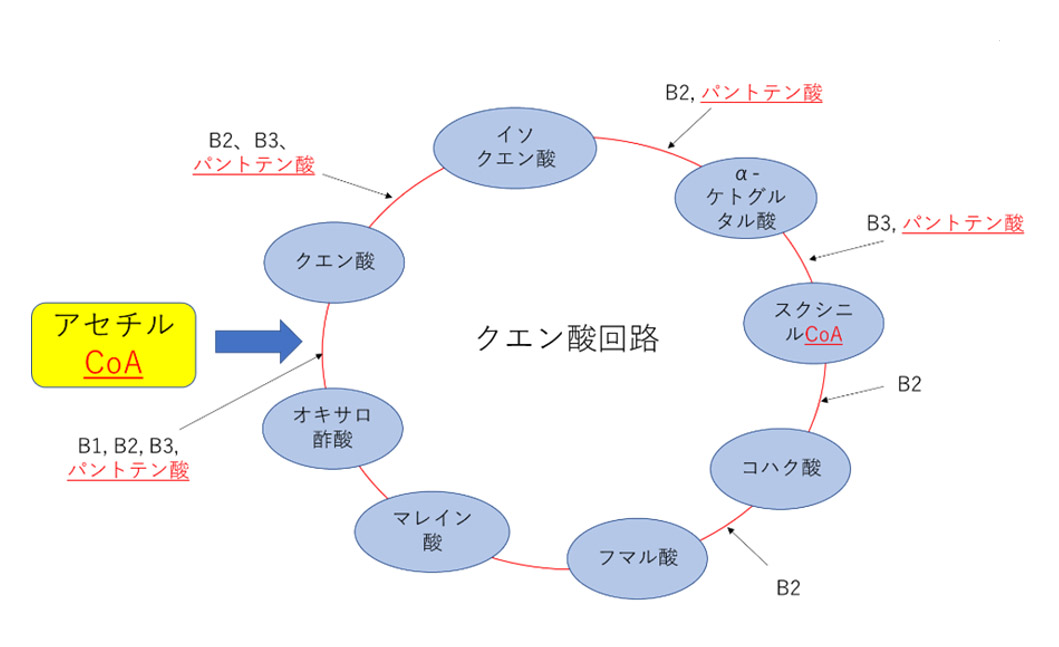

ちなみに欠乏すると、成長停止・体重減少・皮膚炎・脱毛・副腎障害 副腎皮質の機能低下 ・疲労・頭痛・食欲不振・末梢神経の障害 手足の知覚障害・神経系の変性 ・感染症の抵抗力 抗体産生 低下・イライラ・消化管の潰瘍などが見られるといわれています。 第15位: <畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 パントテン酸 4. 糖質やタンパク質の代謝• パントテン酸の不足によるパントテン酸欠乏症の症状 パントテン酸はコエンザイムA(CoA)の補酵素の構成成分として代謝に関わっているため、不足すると代謝障害を引き起こす可能性があります。 36mg• 外用薬として パントテン酸のアルコール類縁体の ()は、、治癒の商品に成分として含まれ 、ドイツでは1944年にベパンテン軟膏 Bepanthen が登場した。

3

パントテン酸

しかし、過剰摂取すると下痢を起こす可能性があります。 しかし、パントテン酸は幅広い食品中に含まれているため、通常の食事では、欠乏症はきわめて少ないと考えられています。 EC 2. 目安量:一定の栄養状態を維持するのに十分な量であり、目安量以上を摂取している場合は不足のリスクはほとんどない。

12

パントテン酸の効果・効能

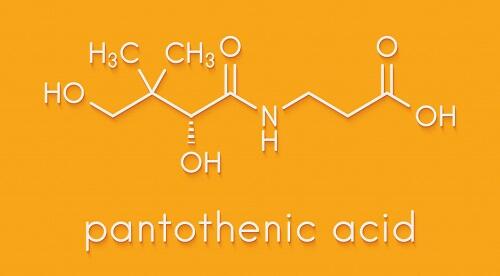

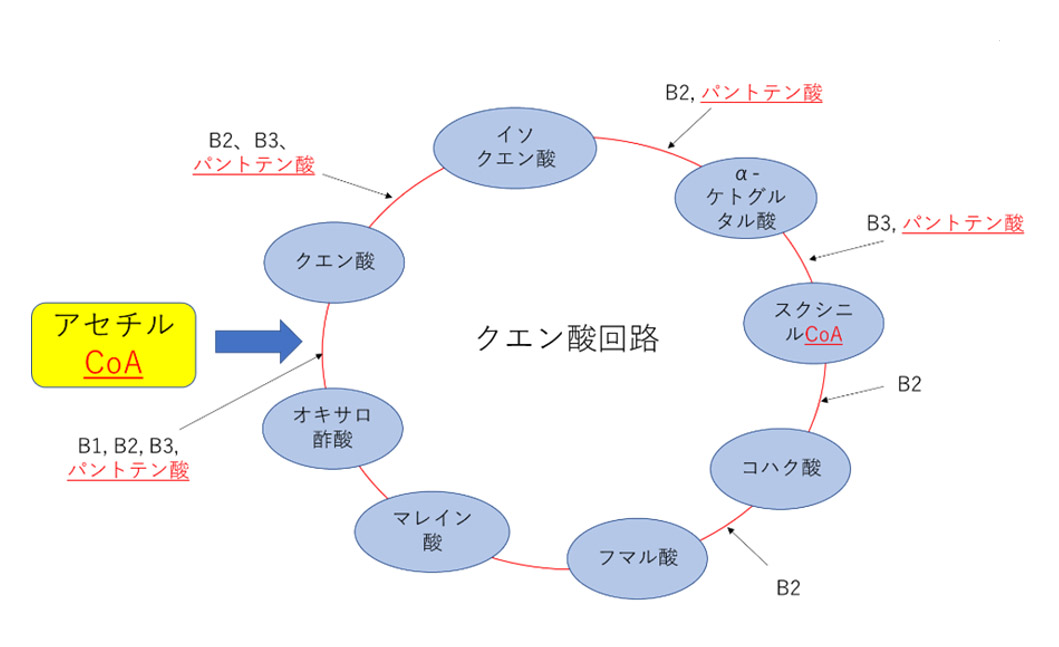

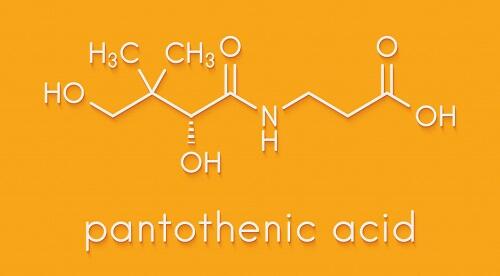

パントテン酸(ビタミンB5)の効能 パントテン酸は、ビタミンB5とも呼ばれ、水溶性ビタミンのひとつです。 納豆は低カロリーの 食品ではないのですが ( 納豆1パック100kカロリー前後) 一日1~2回食べるので 健康と 美容にはちょうどいい量です。

【医師監修】パントテン酸の肌への効果と副作用

肌と髪の健康を維持 コラーゲンは肌や髪を構成する重要なたんぱく質ですが、このコラーゲンを合成する時にビタミンCが働きます。 ビタミンB5(パントテン酸)が身体から不足・欠乏すると… 私たちの身体から ビタミンB5(パントテン酸)が 不足、欠乏すると 下記のような症状がでます。

10

パントテン酸を摂取するグループと偽薬を摂取するグループに分け、8週間にわたって摂取させたうえで、血中の中性脂肪値を測定しました。

88mg• 第47位: <魚類>こい 養殖 内臓 生 パントテン酸 2. 乾燥シイタケ(約8mg)• 48mg• パントテン酸を多く含む食品 1 パントテン酸は Pantothenic acidの和訳で、"pan"はギリシア語で"いたるところ"、"どこでも"を意味します。

パントテン酸サプリメントのおすすめ2選!どんな効果がある?

適度な量を生成することによって、コルチゾールは抗ストレスホルモンとして健康に寄与していくものなのです。 「問題は、何を食べているか、よりも、調理済み食品の多さにあります。 一般的な食品スーパーなど身近なところで購入できる食品で、調理しやすく、日常的に摂取しやすい食品からパントテン酸を多く含む食品を表2から表6にまとめました。

パントテン酸サプリメントのおすすめ2選!どんな効果がある?

このパントテン酸の効果が 動脈硬化の予防に繋がります。

パントテン酸(ビタミンB5)の効能 効果と注意点

75mg• 81mg• 13mg• Hans Stettler, Peter Kurka, Nathalie Lunau et al. 第71位: (しめじ類) はたけしめじ 生 パントテン酸 2. 補給にはパントテン酸を多く含む未精製の穀類や朝食用シリアルがおすすめです。

12

パントテン酸|腸内細菌と健康/腸内フローラを育てよう!

第94位: ひよこまめ 全粒 乾 パントテン酸 1. 毎日積極的に体内に取り入れたい成分なのですが、水溶性なので多く摂っても体外に出てしまうのです。

3