大人と違う! 子どもの眠りのメカニズム

お子様が寝なくて悩んでいる方は、参考にしてみてください。

お子様が寝なくて悩んでいる方は、参考にしてみてください。

親の職業によっては完璧な解決が難しい場合もありますが、 可能な限りで家族全員の生活リズムを見直していきましょう。

主に、脳の発達と身体の発達の影響について解説していきます。

お昼寝の際に便利なのが、移動できるバウンサーや持ち運び可能なマットです。 夜きちんと眠って昼間機嫌が良いのであれば「昼間に寝ない」ということをそれほど問題視する必要はありません。

11なお、記事内の写真・動画は編集部にて撮影したもの、または掲載許可をいただいたものです。

採用者の方には編集部および愛波さんからご連絡いれさせていただきます。

また、夜間の授乳時も電気を明るくし過ぎず、静かな環境で刺激を与えずに授乳から入眠の自然な流れを作ってあげましょう。 新生児の赤ちゃんは、まだ昼と夜の認識ができていないため、関係なく眠ろうとするのです。

これは生後4ヶ月の睡眠退行というのが原因になります。

起きている時間が長すぎると、疲れ過ぎてしまい寝付きが悪くなったり、寝てもすぐ起きてしまい、夜泣きに繋がることがあります。

【朝の光を浴びる】 太陽の光を浴びるとメラトニンの分泌は一旦ストップします。 昼夜の区別がはっきりして、日中のほとんどを起きて過ごします。

13そのため、体内時計をうまく機能させられず、生活リズムもまだ整わないのです。

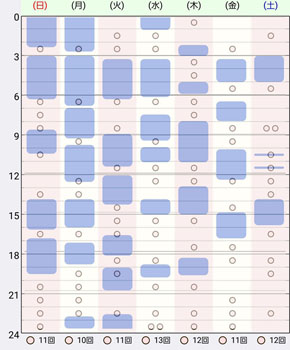

そのためお昼寝を2時間した場合は12~13時間、お昼寝が4時間だったときは10~11時間としましょう。

ママやパパが赤ちゃんに快適な睡眠をとらせてあげるためにできることはあるのでしょうか? ここからは新生児の快眠のためにできることや、赤ちゃんがまとまって眠る方法を月齢別にそれぞれご紹介していきます。 抱っこして散歩をすると赤ちゃんが眠るという経験を持つママも多いと多いと思いますが、赤ちゃんは成人が歩くようなテンポと振動でより有意にリラックスすることもわかっています。 成長ホルモンとは下垂体から分泌されるホルモンで、小児期・思春期・成人期と人間の一生にわたって免疫機能や代謝調整などに関与してくる、重要なホルモンの一種です。

これらの弊害は睡眠時間の不足だけではなく、就寝時間が遅くでも同様に起こりえますので、まずは早寝させるのを心がけましょう。

赤ちゃんが母親に抱かれているときは、温かさと適度な揺れがあります。

また、強い光を発するゲームやタブレットなどの電子機器は一日何時間、何時から何時の間だけと決め、寝る前にだらだらと触らないようなルールを決めましょう。

コリック(黄昏泣き)は数か月続いたら次第に治まっていきます。

では睡眠退行の時期はどのように過ごせばよいのでしょうか。

成長ホルモンは日中にも分泌されますが、最も多くその分泌を見るのはノンレム睡眠(Non-REM sleep: Rapid Eye Movement Sleep)の間です。

でも、この時期の赤ちゃんがウトウトとしていたら、眠らせてあげるようにしましょう。

睡眠退行とは今までよく寝ていた子が、いきなり夜中何度も起きたり、昼寝が短くなったり、寝付きが悪くなったりすることです。

生後0~3ヶ月の赤ちゃんはレム睡眠の割合が多いため、目を覚ましやすい状態にあります。 なお、記事内の写真・動画は編集部にて撮影したもの、または掲載許可をいただいたものです。

13直射日光が当たらない場所であることも大切です。

毎回45分寝かせないといけないと思わず、日中に2回45分の睡眠がとれるのを目標に。

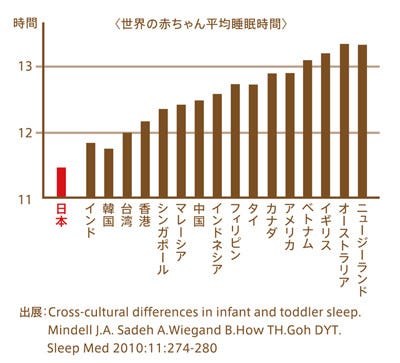

平均時間よりも短い・長いからといって成長の妨げになるわけではありません。 物を見る力を養い、食べ物の味を感じ、お父さんやお母さんの顔を見分けられるようになるのです。

仮眠をしたり、お茶を飲んだりしてリラックスしましょう。

まだしばらくの間、赤ちゃんのあの可愛いほっぺが見られるのは嬉しいですね! 赤ちゃんの感覚: ガラガラを見つめる目 目が覚めている間ずっと、赤ちゃんは周りにある目に見える物や音、匂いを感じています。