節分の「恵方巻き」、なぜ無言で食べるのが作法? 願い事は何でもOK?(オトナンサー)

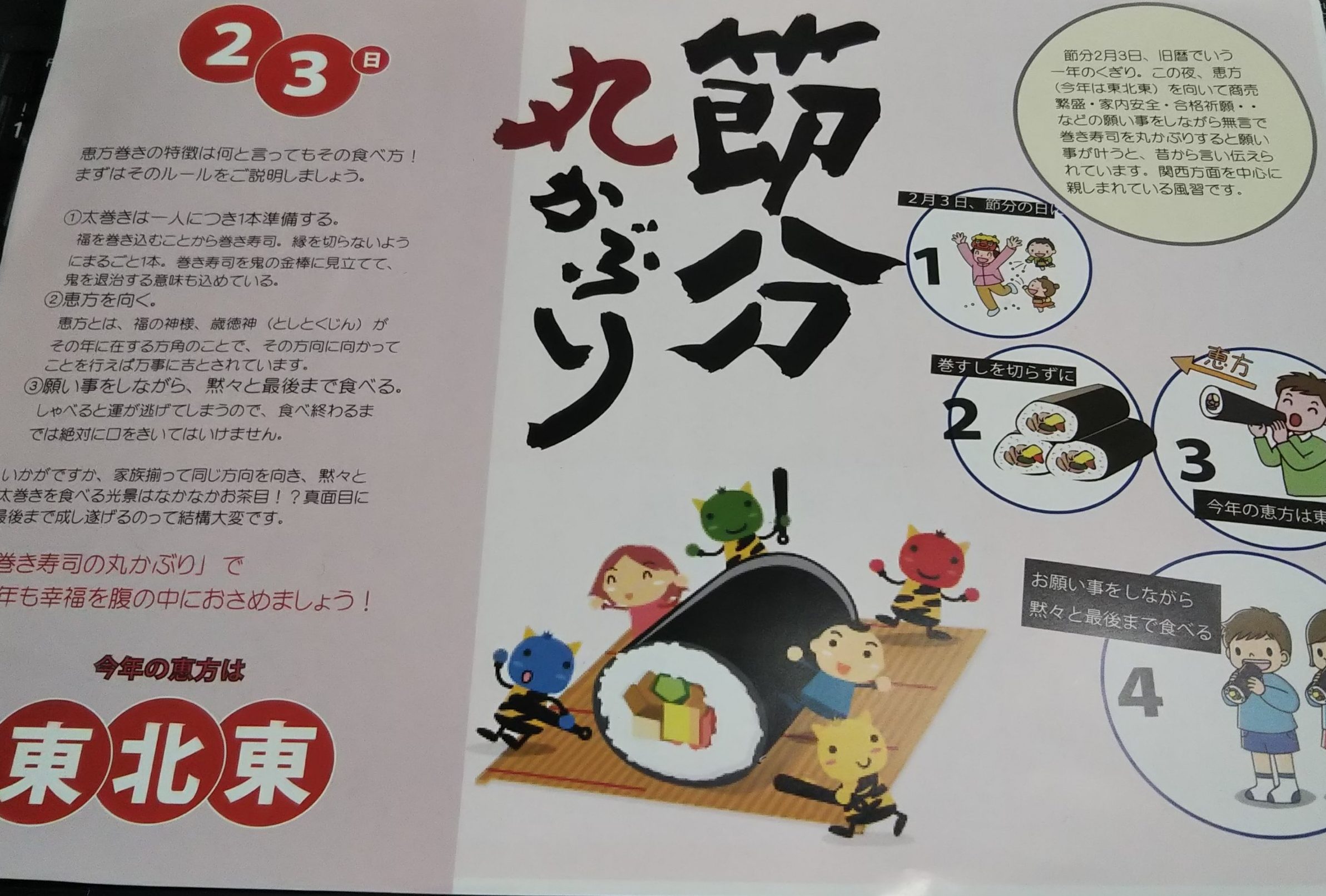

『無言』というのは神事にはつきもので、神社やお寺にお参りをして手を合わせるとき、願い事は言葉には出さず心の中で唱えるはずです。 鬼に悪いことを起こされないよう、節分に霊力が宿るとされた大豆をまき始めたのが、節分の豆まきの始まりです。 節分の柊鰯とはなに? 節分のことを調べると 「柊鰯 ひいらぎいわし 」というものが出てきます。

1

『無言』というのは神事にはつきもので、神社やお寺にお参りをして手を合わせるとき、願い事は言葉には出さず心の中で唱えるはずです。 鬼に悪いことを起こされないよう、節分に霊力が宿るとされた大豆をまき始めたのが、節分の豆まきの始まりです。 節分の柊鰯とはなに? 節分のことを調べると 「柊鰯 ひいらぎいわし 」というものが出てきます。

1節分とは旧正月の大晦日と言われていて、何かと縁起を担ぐような行事がたくさんあります。

ではあなたにも幸運が訪れますように。

豆まきをした後は、年の数だけ豆を食べるのが習わしです。 「節分」は年中行事のひとつです。 「十干(じっかん)」は、 「甲(こう)・乙(おつ)・丙(へい)・丁(てい)・戊(ぼ)・己(き)・庚(こう)・辛(しん)・壬(じん)・癸(き)」の10種類からなっており、この十干に 十二支を組み合わせた60を周期とする数詞が 「干支(えと・かんし)」となります。

7また、当時は恵方巻きではなく「幸福寿司」や「太巻き寿司」「丸かぶり寿司」などと呼ばれていました。

五行説と合わせると午の方角は「火」を意味し、ちょうど寒い時期で乾燥しているので、実際、火事が多かったのでしょう。

他にも節分に食べると縁起の良い食べ物があるので、紹介します。

それをちゃんと子供に教えてあげましょうね。

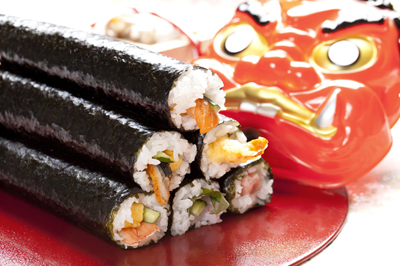

水気をふき取り、まな板の上で細かく包丁でたたき、すり鉢でよくする。 歳徳神のいる方向に向かって事を行うことが吉とされてきたので、その方向を向いて食べる太巻き寿司を「恵方巻」と呼ぶようになったといいます。

1そのなかでも、厳しい冬の季節を乗り越えた後の 「立春」は 1年の始まりとして、特に尊ばれたため、次第に 「節分」といえば、「立春」の前日のみを指すようになっていきました。

家族が新しい年も健康で豊かな暮らしができますようにと、静かに心の中で願いながら食べましょう。

恵方 吉方ともいう とは何か? 「その年の恵方は十干 じっかん によって決まっているのです。 願い事をしながら、 黙々と最後まで食べる 恵方巻きだけじゃない!他の縁起の良い食べ物 節分に食べると縁起の良い食べ物は、 恵方巻きだけではありません。 この風習を寿司、海苔の 販売促進に利用全国に拡大した• 昔から臭いものや尖ったものは 魔よけの効果があるとされ、重宝されていたようです。

『恵方巻は、150年位前に大阪の商売をする人 お店屋さん が 「悪い事が起こりませんように」「商売がうまくいきますように」と 願って食べ始めたのが始まりなんだよ。

ただ、それを恵方巻とつなげて考えるのはとても不自然すぎますよね。

聞きなれない言葉がたくさん出てハテナ??ですね。

なぜ恵方巻かというと、その 意味は2つの説があります。

1巡目 ・西暦の下1桁が4の年 甲の年 …甲の方角=東北東と東の間 ・西暦の下1桁が5の年 乙の年 …庚の方角=西南西と西の間 ・西暦の下1桁が6の年 丙の年 …丙の方角=南南東と南の間 ・西暦の下1桁が7の年 丁の年 …壬の方角=北北西と北の間 ・西暦の下1桁が8の年 戊の年 …丙の方角=南南東と南の間 2巡目 ・西暦の下1桁が9の年 己の年 …甲の方角=東北東と東の間 ・西暦の下1桁が0の年 庚の年 …庚の方角=西南西と西の間 ・西暦の下1桁が1の年 辛の年 …丙の方角=南南東と南の間 ・西暦の下1桁が2の年 壬の年 …壬の方角=北北西と北の間 ・西暦の下1桁が3の年 癸の年 …丙の方角=南南東と南の間 というわけで 2018年は南南東と南の間が恵方という事ですね。 ということで来年、2022年(令和4年)の恵方は「北北西」ということがわかりますね。 「私は大阪生まれの大阪育ちですが、小さい頃から節分に母が作る巻き寿司を頬張っていました。

6また、恵方巻きの由来や意味を理解したら、今年からはより楽しい節分になりそうですね。

そしてその後、1998年(平成10年)にセブンイレブンが「丸かぶり寿司 恵方巻」という商品名で販売をしました。

これがマスコミに取り上げられて全国に知れ渡ったのをきっかけに、全国主要都市の「海苔祭り」でも宣伝されるようになる。 恵方を向いて食べることが重んじられ、恵方巻きと呼ばれるようになったという説です」 Q. 恵方巻の起源や由来、その意味とは? 恵方巻は、 江戸末期頃に大阪の商人が厄払いと商売繁盛のために 「幸運巻きずし」として始めたものだと言われています。 趣味は茶道とクレー射撃。

20様々なお店やメディアでも取り扱われるようになり 全国に拡大した。

立春(旧暦のお正月)の前日である節分には、『新しく始まる一年がけがも病気も不運もなく、幸せに過ごせる年になりますように』と無病息災を願うことがよいとされています。