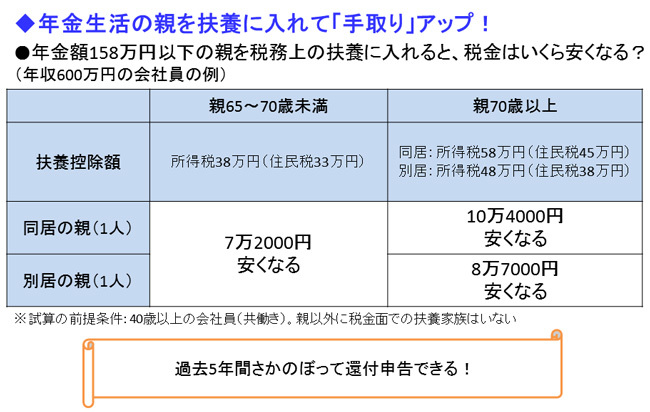

親 を 扶養 に 入れる。 親を扶養に入れる場合の税金(扶養控除)の注意点

親を扶養に入れるとデメリットがある?介護費用が?税金は安くなるけど…

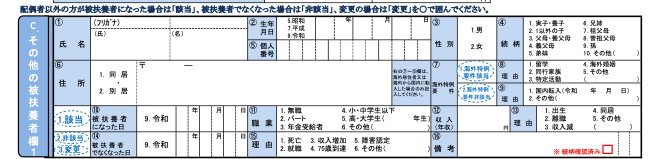

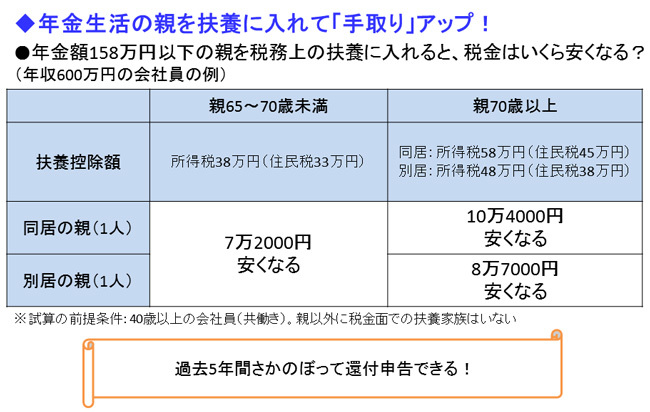

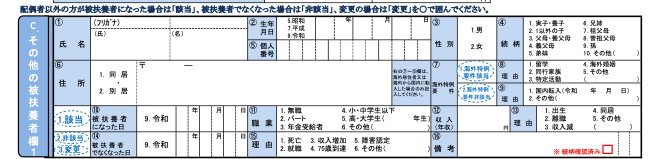

基本的には税法上の扶養と同じように、会社に「健康保険被扶養者(異動)届」という書類を提出することになりますが、ほかにも準備する書類があります。 同居親の収入が被保険者(子)の収入の半分未満 ざっくりいえば、同居していない親御さんの収入が毎月10万円であった場合、あなたが10万円を超える額を仕送りしていれば、扶養に入れられます。 上記の要件に合えば、その扶養親族の年齢や同居の有無により、表の金額を所得控除として差し引けます。

親を扶養控除の対象にするメリットは? 条件や節税効果を知ろう

主うにゅが扶養者からの仕送り額未満 1つめの条件には失業保険や遺族年金、障害年金なども収入として計算されるため、細かい情報を調べることをおすすめします。 そして、デメリットもありません。

19

親を扶養に入れるといくら節税できるのか。扶養にできる条件と注意点は?

同居すれば、さらに親を扶養に入れやすくなりますから一石二鳥といえますね。 なので、所得を年間38万円以下にするには、 年収を103万円以下にするといいのです。

19

親を扶養に入れるときの手続きと必要書類マニュアル

仕送りを証明するもの こちらもやはり仕送りの証明が必要になるため手渡しでなく、銀行振込などで証明できるような状態にしておきましょう。 別居のご両親について、年末調整で申告すれば減税になることに気づかなかった方も、確定申告で払い過ぎの税金を取り戻すことができるかもしれません。

5

親を扶養に入れるデメリット!?節税メリットを超える自己負担のデットライン

被保険者の健康保険のみで、被扶養者も同等の医療サービスを受けられる。

20

親を扶養に入れるメリットとデメリットとは?注意点も解説

被扶養者(異動)届• 健康保険の高額療養費の自己負担限度額は、所得金額によって分けられていますが、扶養に入ると扶養者である子どもの収入が基準になります。 親を扶養に入れると、どのくらい節税できるの? では親を扶養に入れた場合、どれくらいの金額を節税できるのでしょうか。

2

親を扶養に入れるデメリット!?節税メリットを超える自己負担のデットライン

つまり、「ずっと自営(国民年金)だった親が廃業した場合」や「親が勤めていた会社が倒産し、長期間アルバイトだった場合」といったようなケースのときに、この手段は活用できると言えそうです。

11

親を扶養に入れるときの手続きと必要書類マニュアル

ただし、国税庁のタックスアンサーNO. 子どもの扶養について 夫婦共働きの場合の子どもの扶養については、被扶養者の人数にかかわらず、以下のようになります。 生計を同一にしている必要がある 親を扶養に入れるには基本的に生計を同一にしている必要があります。 国民健康保険には扶養という概念がないため、1人ずつ独立したものとして、それぞれが保険料を支払うことになります。

13

親を扶養に入れるメリットとデメリットとは?注意点も解説

親を扶養に入れるデメリット 親を扶養に入れることにより、 医療費や介護サービス利用費の自己負担分が増えてしまうなどのデメリットが生じるおそれもあります。 ただし、必ずしも同居している必要はありません。 注意点 主な注意点は3つあります。