有給休暇申請に使える理由例一覧と取得の仕方【ケース別】

まとめ 年次有給休暇は労働に対して平等に与えられた権利であり、働く人の疲労回復やリフレッシュのために必要不可欠なものです。 有給休暇を使わずに会社を休むと、通常は、 欠勤した日数分の給料が減額されます。

1

まとめ 年次有給休暇は労働に対して平等に与えられた権利であり、働く人の疲労回復やリフレッシュのために必要不可欠なものです。 有給休暇を使わずに会社を休むと、通常は、 欠勤した日数分の給料が減額されます。

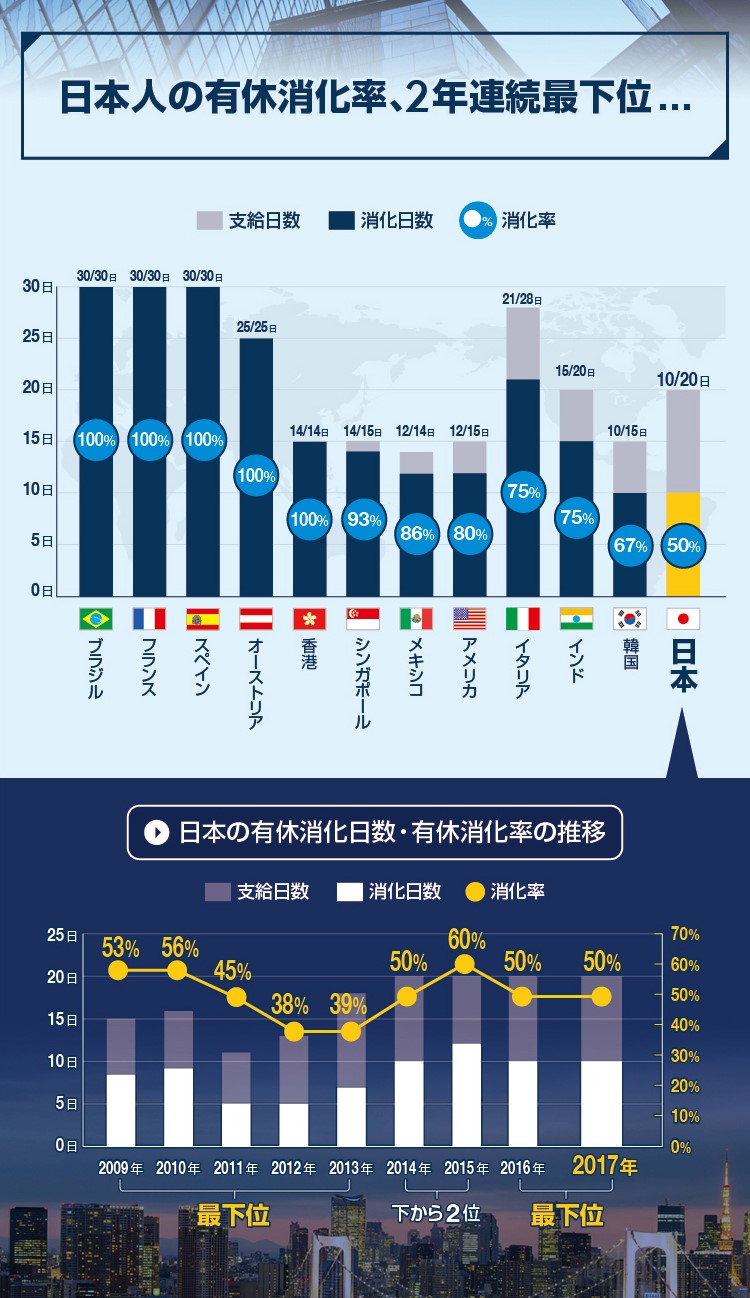

1のでは「有給休暇の完全消化で大幅な個人消費の拡大が可能」としており。

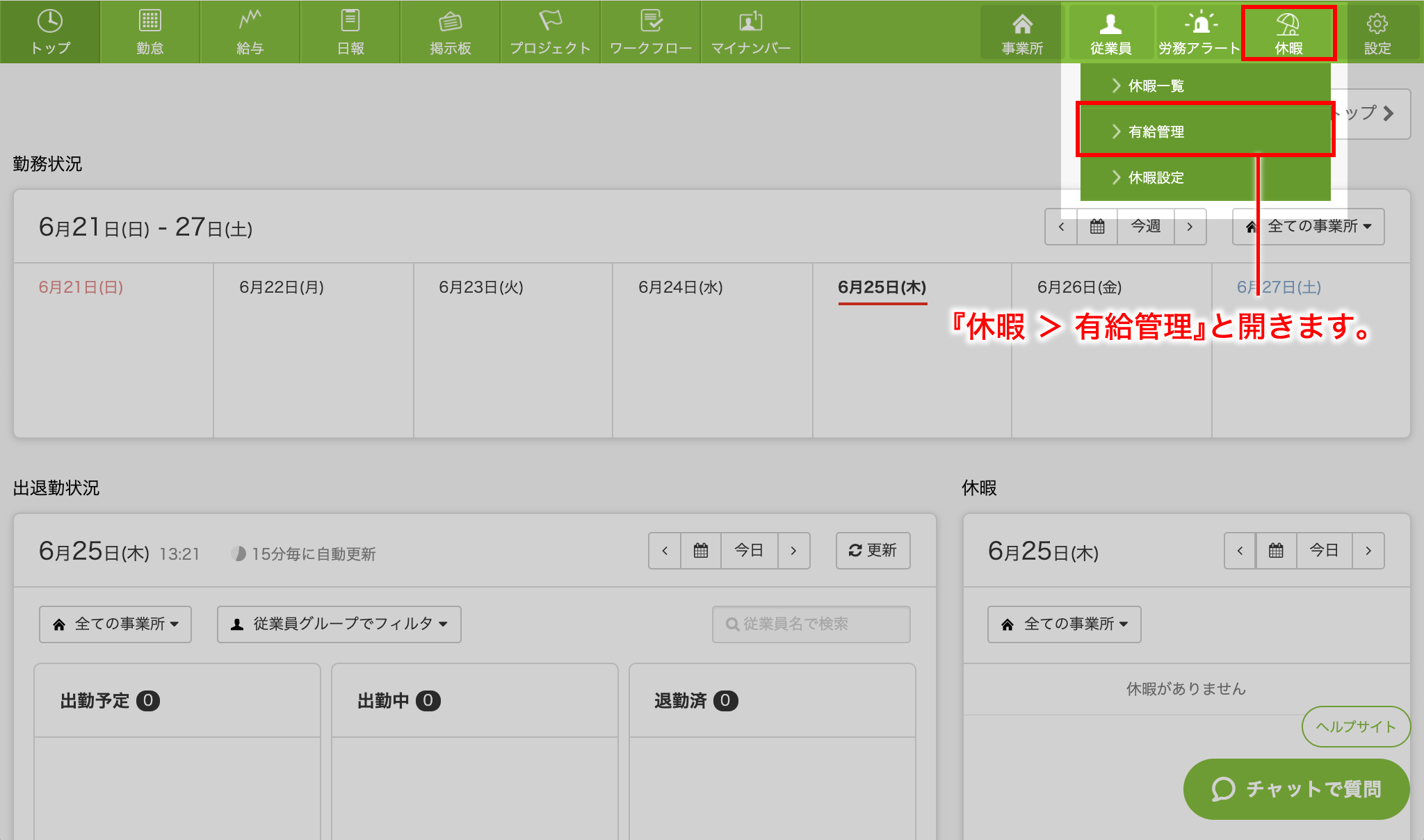

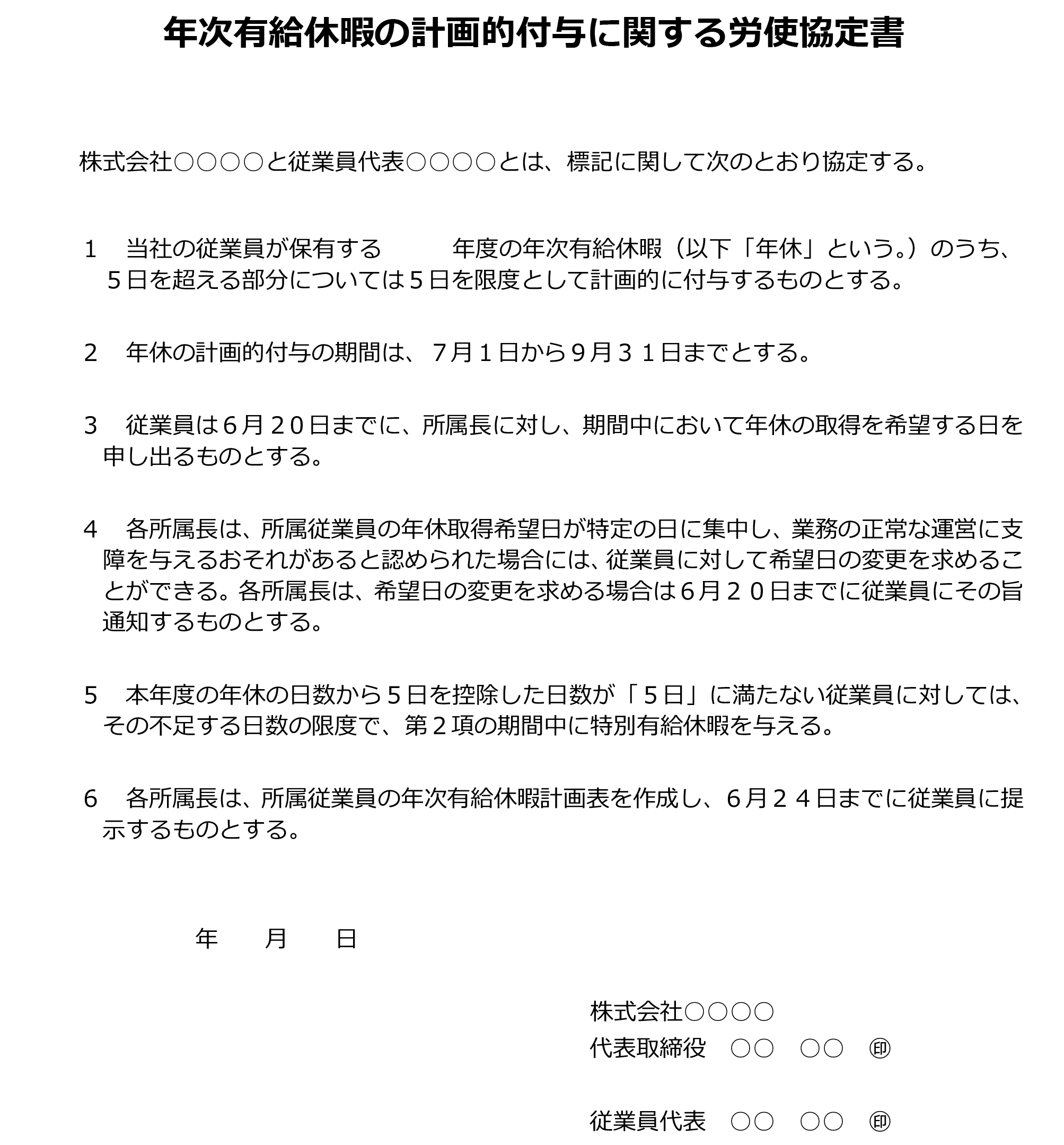

計画的付与に関する就業規則記載例については、下記の資料をご参考ください。

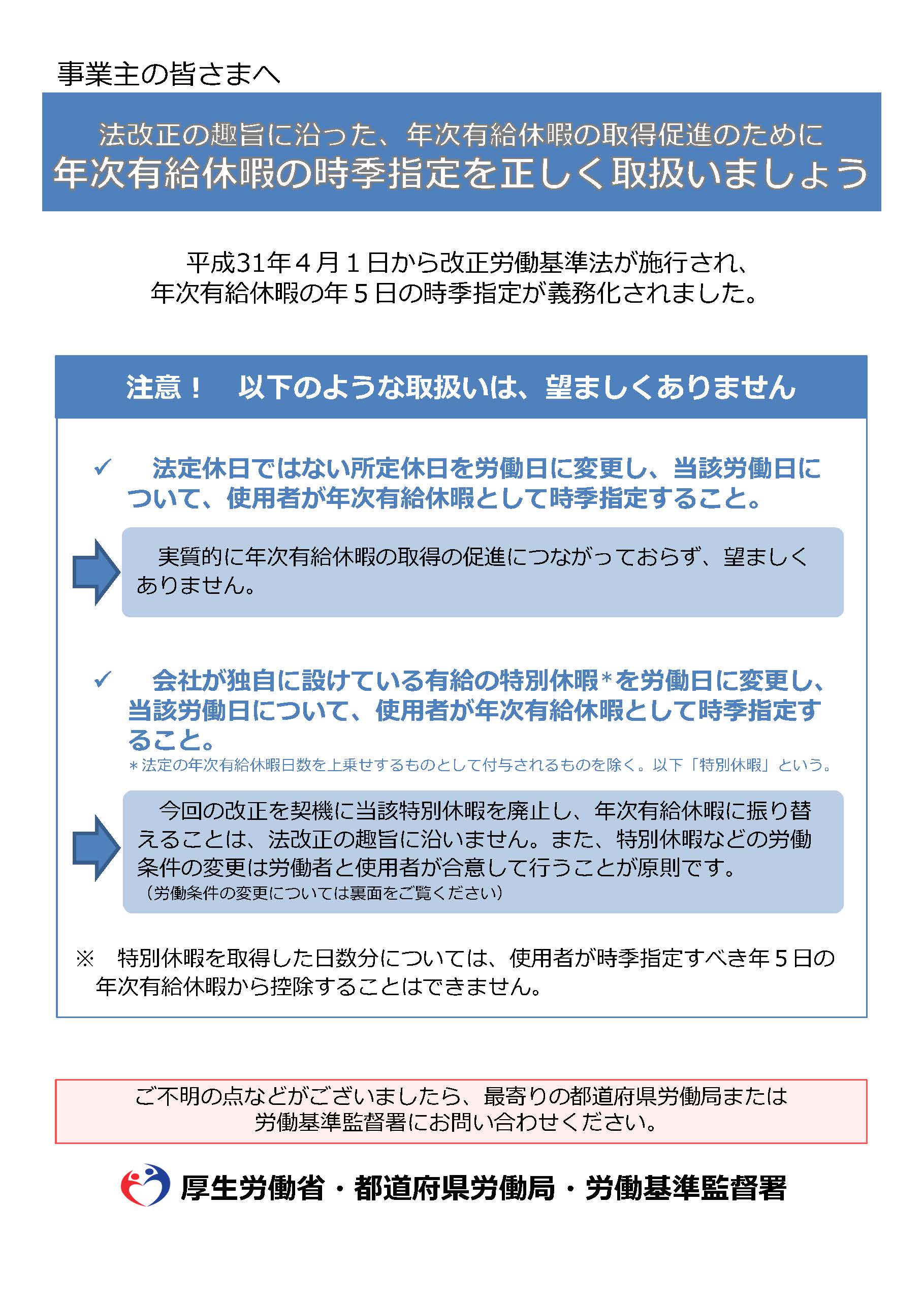

雇用形態に関係なく、 正社員・パートタイマー・アルバイト等も義務化となる• 2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となる。

ただ法的にはそう記載されているものの、実際は多くの企業の就業規則で時効を長めに設定しているなど融通を利かせていることが多い。

なお時季指定を時間単位年休で行うことは認められない(平成30年12月28日基発1228第15号)。 検索すると色々出てきますが、実体験の結果として書きます。

17お盆に有給休暇を使ってもよいケース とはいえ、お盆休み、夏季休暇ですから、「できればまとまった休みをとりたい」と考えるのが労働者側としても本音である場合もあります。

使用者に与えられている時季変更権は、文字通り有給休暇を与える時季を変更することができる権利であって、労働者からの有給休暇の取得請求そのものを拒否できる権利ではない。

休職命令により従来所属していた配属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は年次有給休暇の請求はできない。

有給を取得する権利があるかを知りたい• 例えば、次のようなお気持ちの労働者の方は、積極的に有給休暇(年休)を取得し、お身体をお休めになることがオススメです。

労働基準法(以下「労基法」)39条に定められているこの有給休暇は、使用者が労働者に対し、与えなければならないとされています。

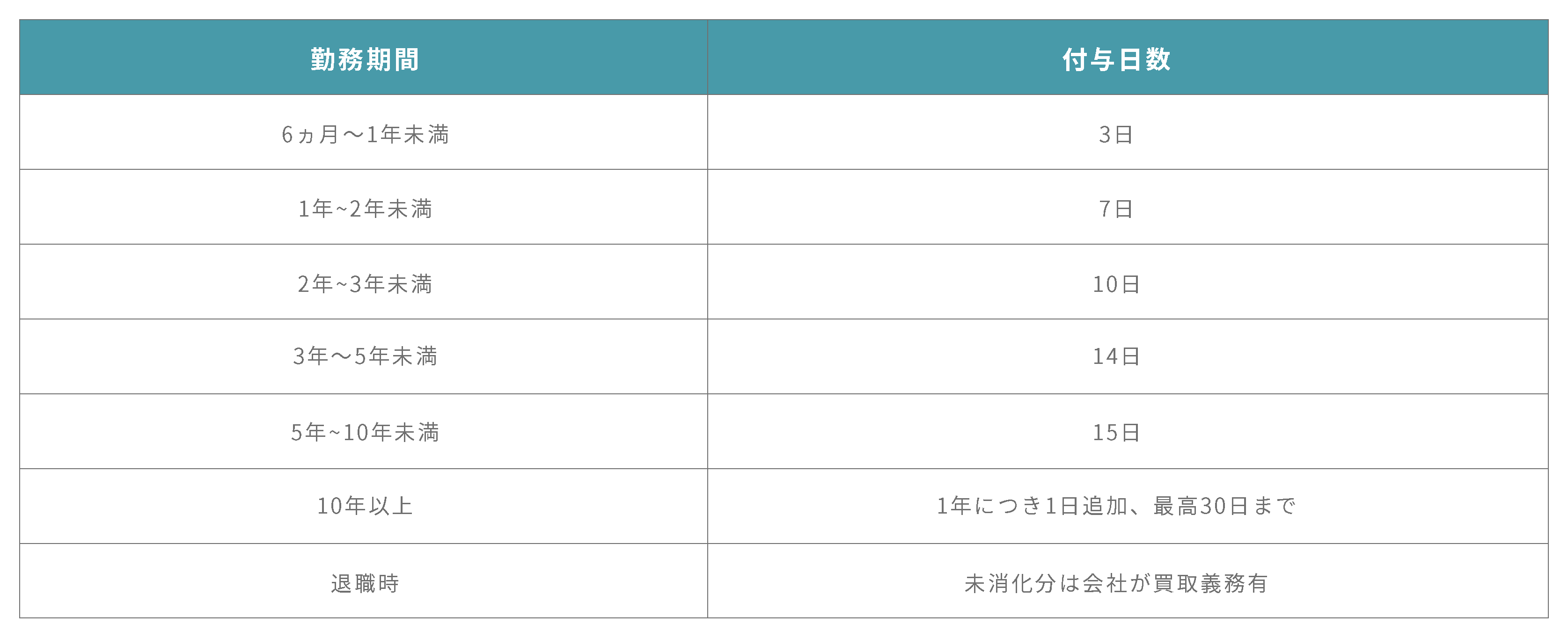

有給休暇の付与条件(必須条件) 1. お盆にとる有給休暇は会社から変更される? 有給休暇は、労働基準法で労働者に与えられた権利ですが、会社にもまた、「時季変更権」という権利が認められており、一定の場合には、有給休暇の取得日を、会社が変更することができます。 昭和23年11月2日基収3815号• ですから、もしも「理由が不明な有給を取ったから」というのが原因で人事考課を下げられた場合、法的には許されないということになりますね。 関連相談• つまり、年度初めの4月から3月までという計算ではない。

有給休暇の付与条件の特記事項・注意点• 従来の労働基準法による「年10日の有給休暇付与」との違いは何? 2019年4月から消化義務の対象となったのは、有給休暇日数のうちの5日間です。

公務員について、国民の祝日及び12月29日から1月3日については、有給休日扱いをしている(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律14条、一般職の職員の給与に関する法律9条の2第4項、15条)• ただし、 6年6ヶ月以上の勤続年数になると、 年次有給休暇は20日で固定されます。

昭和27年9月20日基発675号• 古代日本の有給休暇-• 法の趣旨はあくまで「現実の休暇の取得」であり、金銭による補償を行ったとしても年次有給休暇を与えたとみなすことはできない。 有給休暇付与に週30時間以上・週5日以上の労働は必要? 有給休暇に関する話で 「週30時間以上」や 「週5日以上の労働」という話をよく耳にします。 この争いについての公式な行政解釈や通達は存在せず、また判例も存在しない [ ]。

15しかし、営業成績が良い社員は実は残業時間が短く、仕事以外の時間を大事にしていることがわかったことから、同社の業務改革が始まりました。

・ (了) 【編集部より】働き方改革関連法 必見コラム特集. みなさんなら、有給の申請書類にどんな理由を書きますか? 「知人の結婚式」や「親との旅行」など当たり障りなく 会社に申請する有給休暇の理由は「私用のため」で問題はありません。

30年ぶりの同窓会• 新制度で気をつけるべきポイント 新制度について、労働者を監督する立場にある人は、以下の2点に気を付けておく必要があります。

7一方、パートやアルバイトは、勤続年数や出勤日数に応じて付与されます。

ただし、計画的付与として与えることはできない(平成21年5月29日基発0529001号)。

有給休暇の計画的付与の制度を会社が採用している場合には、お盆休み(夏季休暇)のうち許される範囲内で、労働者に、有給休暇(年休)を消化させることが可能です。

まず、所定労働日数が週5日勤務の通常労働者の場合は、継続勤務期間が半年を経過した時点で10日の年次有給休暇が付与されます。

平成18年4月に施行された「」の第2条では、「事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない」、と定めている。

すなわり、2019年には有給休暇を最大で35日使用することができます。

「計画年休」ということもあります。