中包みの書き方と包み方|熨斗つくーる

なお、省略する場合は、住所などは書かずに金額のみでもオッケーです。 香典袋について 宗教や宗派によっては、使用できる香典袋が決まっているため、香典袋を選択する際には注意が必要です。

なお、省略する場合は、住所などは書かずに金額のみでもオッケーです。 香典袋について 宗教や宗派によっては、使用できる香典袋が決まっているため、香典袋を選択する際には注意が必要です。

遺族がお礼状を送るときに困らないように配慮して住所も忘れずに記載しましょう。

表が横書きの場合には、裏も横書きとなります。

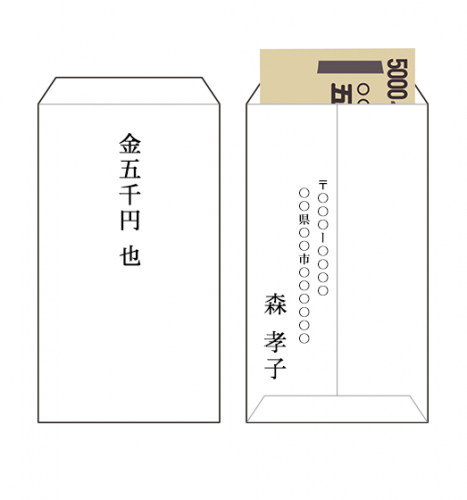

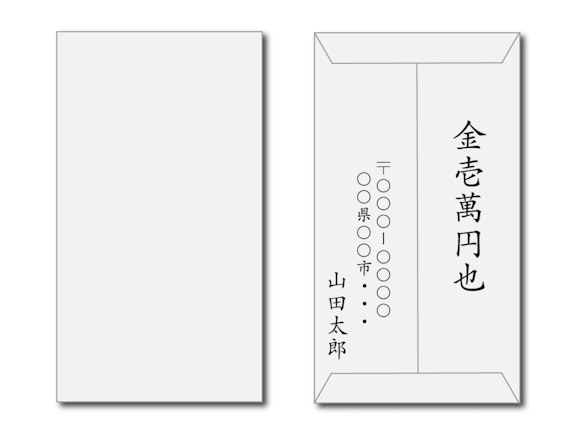

ホログラムの部分を含め、お札が変質しないように気をつけてください。 記入欄が設けられている場合はそこへ、ない場合は表に金額を、裏に住所と氏名を書くようにします。

このタイプはどのような仏事でも使える万能お布施袋です。

書き方は、 ・縦書きの場合 ・横書きの場合 このようになります。

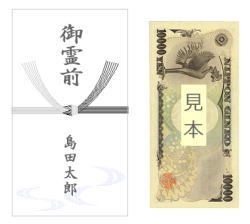

お札の状態やお札の向きによって、お相手に失礼になることがあるので注意が必要です。 急な場合に備えて、普段から新札をいくらかストックしておくのも手です。

8不祝儀袋の 中袋の書き方はどうでしょうか。

「法要別のお供物料」と「お盆のお供物料」について紹介 お供物料はそれぞれの法要ごとに包むものですが、どのくらい金額を包めばよいのでしょう。

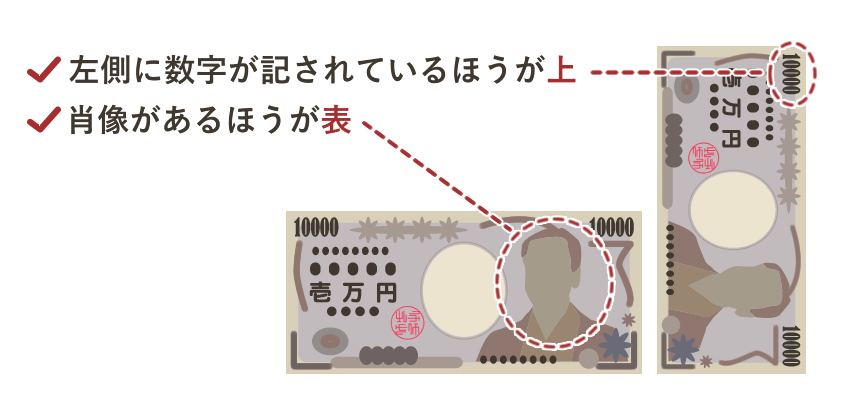

お札の向き お葬式の際に持参する香典袋は、古いお札を使用するのがマナー。

受け取る側の立場に立って、 度が過ぎてボロボロになってしまっているようなお札は選ばないようにしましょう。

また、お祝い用の熨斗であっても生物(なまもの)を包む場合にはのしの部分はついていないものを使います。

主なものには、結婚式で渡すご祝儀や出産のお祝い、入学祝いといったものがあります。 新札とは、「発行されてから一度も使用されていないお札」のことです。 「不祝儀袋 ぶしゅうぎぶくろ 」の意味・読み方は? 不祝儀袋は、葬儀や法事で喪主や僧侶へ金品を渡すときにお金を包むために使う袋のことです。

香典袋には、裏側の折り返し部分が上と下とにありますが、「上」から「下」へかぶせるように折ります。

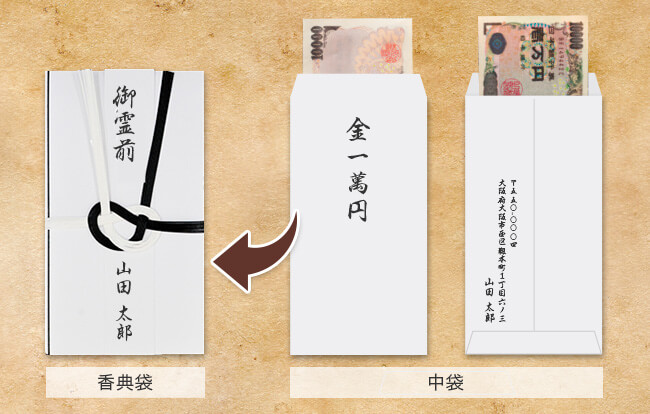

中袋の書き方と向きに注意 香典袋には中袋が無い場合もあります。

中袋がある場合 中袋がついていない不祝儀袋では、表側に表書きと名前を書き、裏面の左下に住所と金額を書きます。

18葬儀などお悔やみ事・弔事では、親族に渡すお香典はうす墨で書く習慣があります。

「御霊前」の金額は旧字体で書く 「御霊前」に包んだ金額を縦書きにする場合には、数字は旧字体を使います。

親族の場合には、身近な親族に相談をして金額を合わせておくと安心です。 香典として入れるお札の枚数にもマナーがあり、一般的には1枚、3枚、10枚のいずれかの枚数にするのが良いとされています。 これは婚礼関係費、葬儀関係費、ほかの冠婚葬祭費(七五三、成人式費用など)を含んだものです。

出かける前に確認してみると良いでしょう。

また、死や苦を連想させる「4、9」は避けましょう。

無地より装飾柄付きのほうが少し高級感があります。 新札と旧札を使い分けるのが、お金を贈る際の心遣いと言えます。 表面に金額を書く場合は、住所氏名は裏に 裏面・うら面に金額も住所氏名も書く場合 裏(おもて) 裏(うら) 裏(うら) ・金額については、中袋(中包み)の表面に書くという説と、裏面に書くという説があります。

不祝儀袋について. 「四」と「九」はそれぞれ縁起の悪い数字として有名です。

タイプ3:黃白の水引がついた不祝儀袋 黃白の水引がついた不祝儀袋は主に関西地方で用いられます。

お布施:どの宗教でも「白無地の封筒」。 名前は目的よりも少し小さめでフルネームが基本(夫婦連名等の例外あり) 連名の場合の、金封(祝儀袋・不祝儀袋・のし袋など)の書き方マナーは以下の通りです。 不祝儀袋の選び方 仏式での表書きは「御霊前」「御香料」「御香典」などを使います。

15偶数と「四」「九」を使うことは、図らずとも遺族への不幸を願ってしまうことになりますので、避けておくのが無難です。

【表書き】 ・宗教を問わず使える表書きは「志」 宗教別では仏教なら「志」「満中陰志」、神式なら「志」「偲び草」「茶の子」、キリスト教式なら「志」が無難ですが、他に「昇天記念」など。