《千年の祟りが再発動?》改修工事が進む大手町「平将門の首塚」の現在 取材した筆者もプチ金縛りに…

国書刊行会編『系図綜覧』第二、、1925年。 有名な「平将門の乱」です。 一説に、が重病を得た時、将門の鎧を内に埋め、一祠を建てて将門の霊を弔ったところ病が癒えたという。

9

国書刊行会編『系図綜覧』第二、、1925年。 有名な「平将門の乱」です。 一説に、が重病を得た時、将門の鎧を内に埋め、一祠を建てて将門の霊を弔ったところ病が癒えたという。

9は列挙するだけでなく、などを用いてしてください。

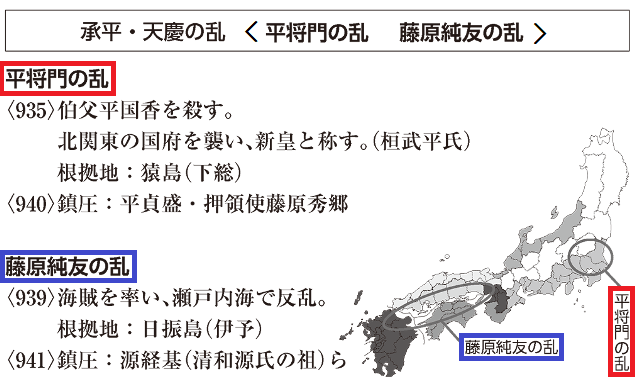

平将門との対峙 父の死 京において右馬允として出仕していたが、承平 じょうへい 5年 935 に父が従兄弟の将門に殺されたので常陸国 茨城県 に帰国。

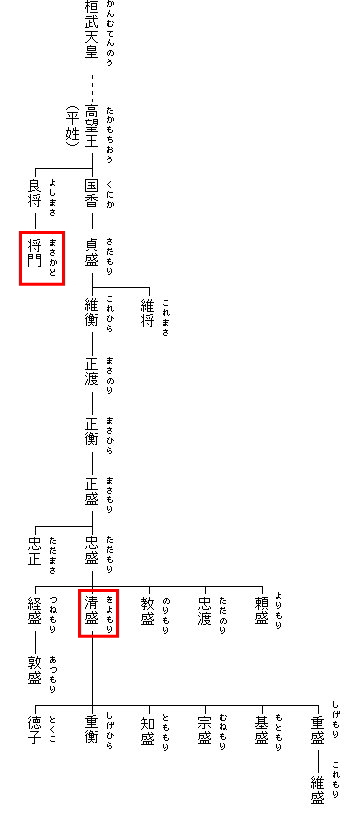

これが世にいう嵯峨源氏。 。 桜川市教育委員会 1989年. 国香、良将の弟にあたる村岡五郎良文の裔は、関東各地に広まり、上総、千葉、秩父、畠山、野与、村山、三浦、鎌倉、梶原、土肥などの氏を起したが、良文の孫・平忠常が反乱したので、源頼信がこれを平定した。

16com• この首塚には移転などの企画があると事故が起こるとされ、現在でも畏怖の念を集めている。

まわりは一面田畑が広がる。

、将門没後1081年にあたっての第1次整備工事以来、数えて第6次目の改修工事を実施することになった。 父・国香は常陸に本拠を置き、常陸大掾・鎮守府将軍に任じられたが、承平元年 931年 以来の一族の争いに関与して兄弟の平良兼に加勢、承平5年 935年 、将門に敗れて殺害された。

2この後将門は東下する。

による被災 後、周辺跡地に仮庁舎が建てられることとなり()、石室など首塚の大規模な発掘調査が行われた。

『蘇る中世の英雄たち』 中央公論社、1998年、• ガラスの向こうにはお札が祀られ、お賽銭を入れる開口部も空いています。 平将門の乱 [ ] 「相馬の古内裏」 この頃、武蔵権守となった興世王は、新たに受領として赴任してきた武蔵国守と不和になり、興世王は任地を離れて将門を頼るようになる。

18そのような息子が実在していたのかは定かではないが、将門の死後20年経ってもなお、朝廷には将門末裔への警戒心があったことが推測できる。

縣犬養氏はだと言われ、にみえる縣犬養浄人 に下総を務める の末裔とする説 もあるが、これらには確証はない。

『』 (1764年)• 天皇になろうとした日本人 iRONNA いろんな - ironna. 抗争を繰り返すが度々伯父らの軍勢を破り、ついには国香を敗死させ将門が勝利(このとき常陸の役人で国香や良兼の妻の父である源護の三人の息子も戦死している)。 平良兼、平良正、平良盛らの連合軍は平将門の先手に攻めてかかりますが、平将門の本隊によって連合軍は総崩れになります。

15将門の父・ 良将(よしまさ)は高望の息子であったが、 鎮守府将軍(征夷大将軍以前の武門の最高栄誉職)に任じられ坂東における平氏の基盤を固め、 下総(現在の千葉県北部)で未墾地を開拓して広大な私営田を得る。

桓武天皇がこの地に都を置き、子孫にこの氏を下賜した。

html 御朱印 お参りをしたら記録として御朱印を頂くのもいいですね。 伊勢平氏…平清盛の系統、及び伊豆の北条氏はこの後裔。

下総守:(将門弟) なお、天長3年 826年 9月、上総・常陸・上野の三か国は親王が太守(正四位下相当の勅任の官)として治める親王任国となったが、この当時は既に太守は都にいて赴任せず、代理に介が長官として派遣されていた。

また、武蔵国多摩郡 東京都 平村の平氏、対馬の宗氏、薩隅に島津庄を開いた平氏、大和国 奈良県 宇智郡野原村の平族、羽前 山形県 、阿波 徳島県 、石見 島根県 など、現在も平姓をそのまま名のる平氏族もかなりいる。

将門の三女・が、父の最期の地に庵を建てたのが国王神社の創建とされ、父の三十三回忌に当たって刻んだ「寄木造 平将門木像」を神体とする。

・如蔵尼 将門戦死後は奥州に逃れていたが、のちに同地に戻り将門を祀る国王神社を建立した。

将門は兵に陵辱された彼女らを哀れみ着物を与えて帰している。 1083年、後三年の役のとき、父の跡を継いだ源義家が清原氏の内輪もめに介入し、清衡を助け勝利する。 それに対して、貞盛の子維衡の子孫は伊勢 三重県 に栄え、その後、正盛、忠盛の頃から中央に進出し、忠盛の子【平清盛】に至って、ついに政権を掌握した。

11坂東市の神田山(かだやま)付近にある。

最近の研究では、当時常陸の国府に道真の息子・菅原兼茂が赴任していて将門の側近ともつながりがあったことから、信託には兼茂が何かしらの関わっていたのではないかとも言われている。

襲撃後 平将門によって父・平国香を殺害された息子・平国盛は平安京で父の討死の知らせを受け急遽、帰郷します。

また藤原秀郷は「俵藤太(あるいは田原、たわらのとうた)」として有名です。