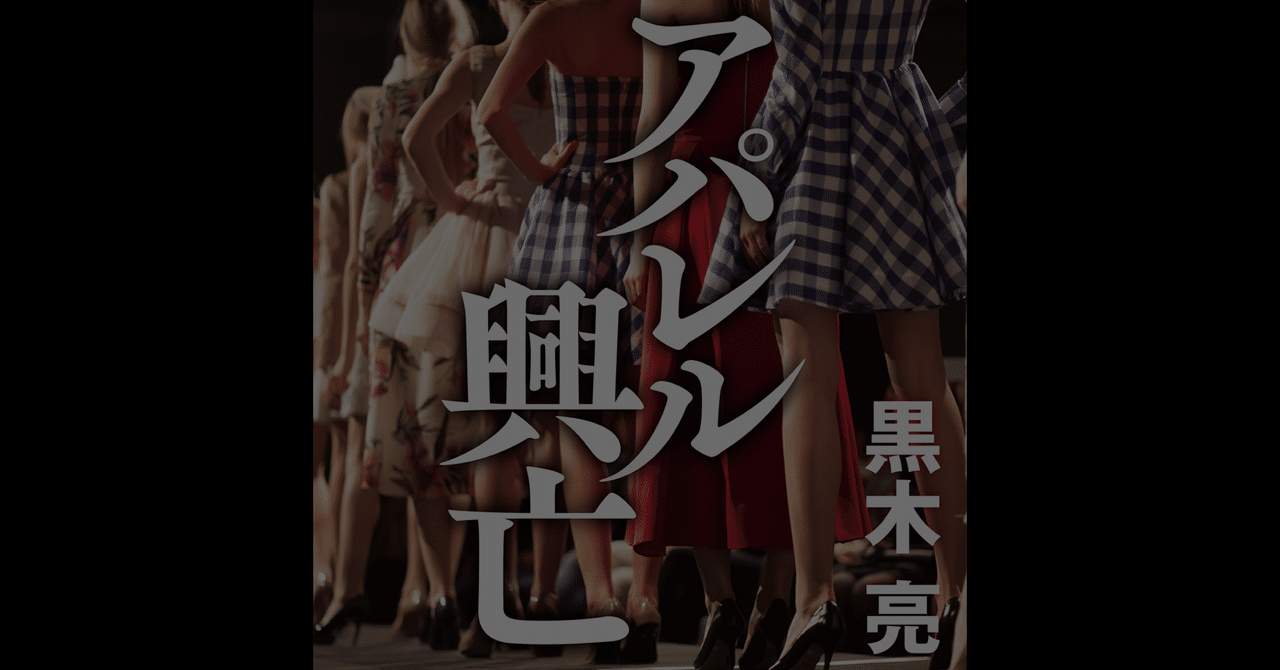

80年代以前の業界を知るために「アパレル興亡」を読んでおいて損はない

もともと「コム・デ・ギャルソン」に対する類似商法から生まれたと言われている「コムサ・デ・モード」というブランド名だから狙いとしてはしてやったりなのかもしれないが、こんな笑い話もある。 85年間にわたるアパレル業界の変遷というプリズムを通して展開する、戦後日本経済の栄枯盛衰の物語。 サンエーインターナショナルも元々は大阪の生地の問屋だった。

11

もともと「コム・デ・ギャルソン」に対する類似商法から生まれたと言われている「コムサ・デ・モード」というブランド名だから狙いとしてはしてやったりなのかもしれないが、こんな笑い話もある。 85年間にわたるアパレル業界の変遷というプリズムを通して展開する、戦後日本経済の栄枯盛衰の物語。 サンエーインターナショナルも元々は大阪の生地の問屋だった。

11。

会社も高度経済成長と既製服の普及の波に乗り、日本を代表するアパレル企業へと駆け上がった。

この本とは関係無いのですが、洋服について思うことです。 フェア• ちなみにそれらの売上上位の垂直産業型のファストファッション企業は今優秀なIT技術者をどんどん引き抜いてさらに次世代の業態への転換に向けて着々と準備しているという噂も聞きました。

5ユニクロは自社工場を持たず、海外の委託工場で生産、その間を日本の商社がつないでいる。

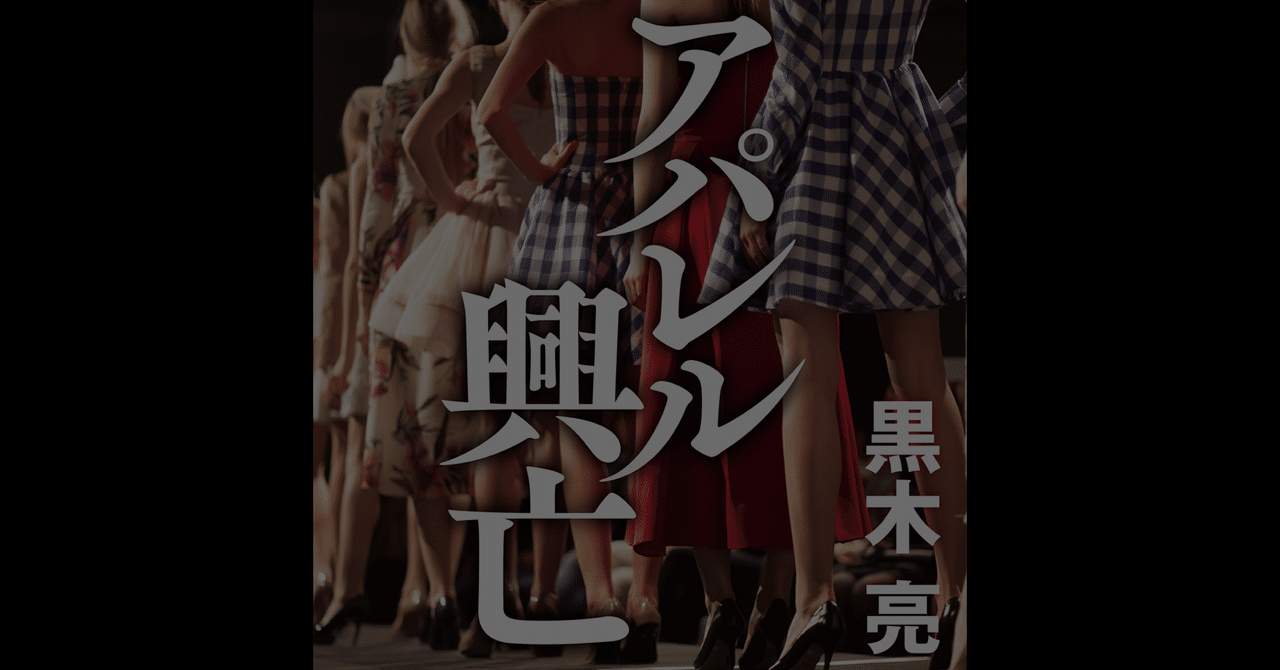

内容説明 高度経済成長の栄光を謳歌したアパレル産業はなぜその輝きを失ったのか!?焼け跡からの勃興、群雄割拠の戦国時代からユニクロやZOZOまで、日本経済の栄枯盛衰とともに描く一大産業絵巻! 目次 第1章 笛吹川 第2章 つぶし屋と三越 第3章 百貨店黄金時代 第4章 株式上場 第5章 社長交代 第6章 ジャパン・アズ・ナンバーワン 第7章 カテゴリーキラー台頭 第8章 ヒルズ族の来襲 第9章 中国市場開拓 第10章 兵どもが夢の跡 著者等紹介 黒木亮[クロキリョウ] 1957年、北海道生まれ。

専門店チェーンのテイメン、三峰、鈴屋にも、いました。 今でも、私は、当時のアパレル商品展開 カレンダーを持っております。 日本初の「物言う株主」を描こうと、東京スタイルの株主総会にも潜入しました。

19オンワード樫山という社名だって知らないというファッション専門学校生も少なくない。

都市銀行、証券会社、総合商社に23年あまり勤務。

東京スタイル本社=2003年5月22日、東京・千代田区 「会社は誰のものか」を問いかけた大騒動 かつて東京スタイルという名門婦人服メーカーがあった。

ランナーとしての半生は『冬の喝采』にノンフィクションで綴られている。

その強さが社長の交代により、徐々に失われてしまい、衰退へと陥ってしまいます。

電子洋書• そんなわけで買ったのだが、なにぶん、2000円くらいする高額品だったので貧乏人根性丸出しで、もったいないので、ちょっとゆっくりペースで読んでいて、今、半分を過ぎたあたりである。

執筆のきっかけは、二〇〇二年に村上ファンドが老舗婦人服メーカー、東京スタイルに仕掛けたプロキシー・ファイト(委任状争奪戦)です。

化学メーカー研究員から見た面白さは? 化学メーカーで働く私から見た面白さの一つは、東レ、帝人など素材メーカーとアパレル産業の関りを改めて知ることができた点です。

さらに言えば、そんなブランド名は知らないというファッション専門学校生も多い。

戦中から2018年ごろまでを編年体で、事実に則してまとめたこの小説は、50代以下でアパレルに興味のある人は読んでおいて損はないだろうと思う。

【内容情報】(出版社より) 経済小説の旗手が、大手婦人服メーカーを舞台に、焼け野原からのアパレル産業の復興、「ガチャマン」景気、百貨店の隆盛と高度経済成長、バブルの熱気、カテゴリーキラー台頭による平成の主役交代、会社とは何かを社会に問うた村上ファンドとの攻防、社長の死と競合他社による経営乗っ取りまでを描く。

百貨店を主戦場としたファッション企業の発展と、その凋落と軌を一にする高野氏の歩みを通じて戦後のアパレル産業史を描いた意欲作だ。

下手したら共倒れやで」 と密談している。