ジャパンサーチ正式版を公開しました(付・プレスリリース)|国立国会図書館―National Diet Library

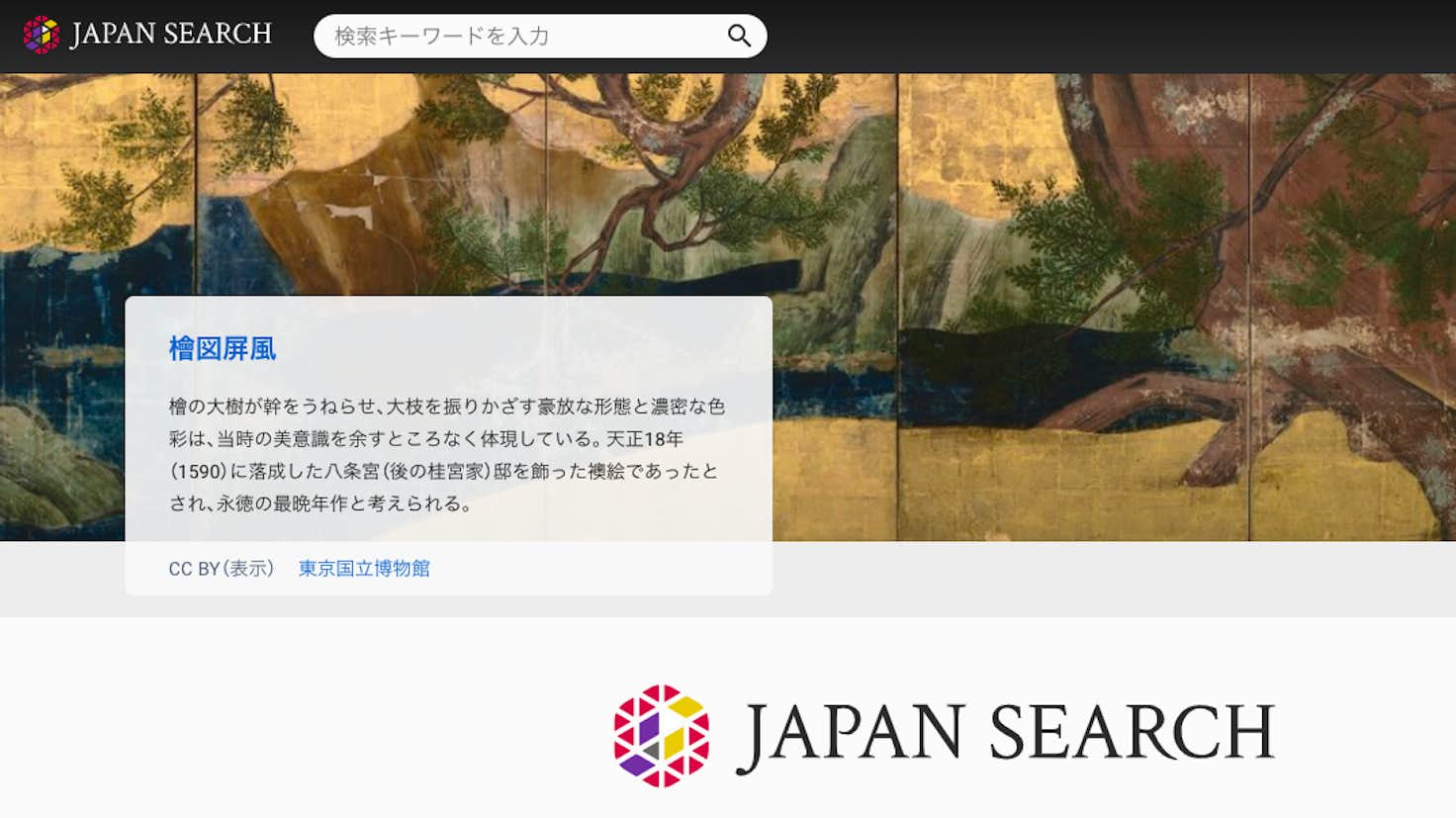

個人的には、GoogleやYahoo!。 ジャパンサーチ TOPページ。 ジャパンサーチは、さまざまな分野のデジタルアーカイブと連携して、図書館の蔵書や、博物館や美術館の収蔵品のデジタル画像を中心に日本中のコンテンツをまとめて横断検索できるんだ。

個人的には、GoogleやYahoo!。 ジャパンサーチ TOPページ。 ジャパンサーチは、さまざまな分野のデジタルアーカイブと連携して、図書館の蔵書や、博物館や美術館の収蔵品のデジタル画像を中心に日本中のコンテンツをまとめて横断検索できるんだ。

ただし、いまは連携依頼が殺到していることもあり、実態としては原則どおり、つなぎ役機関から優先的に連携している。

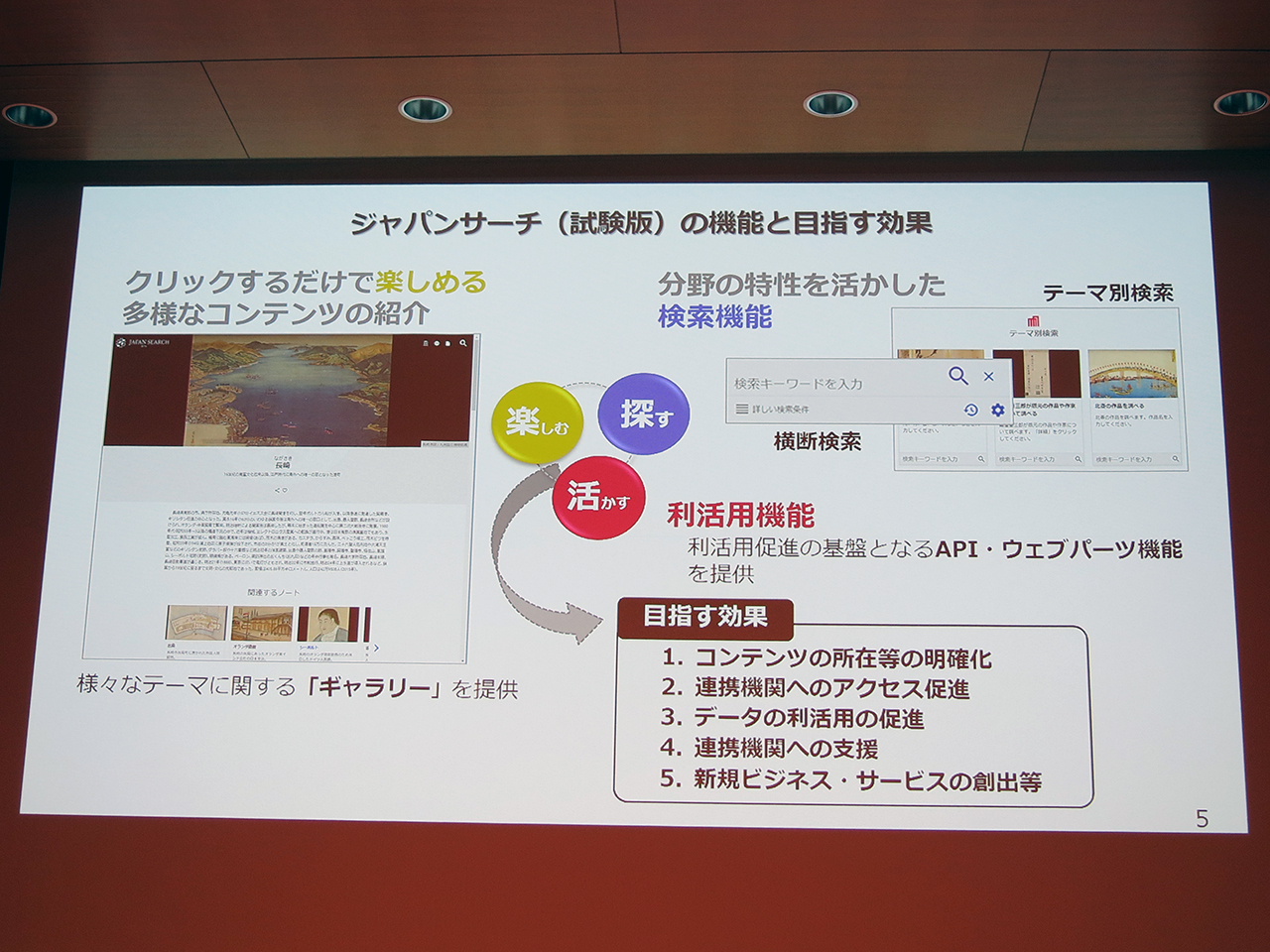

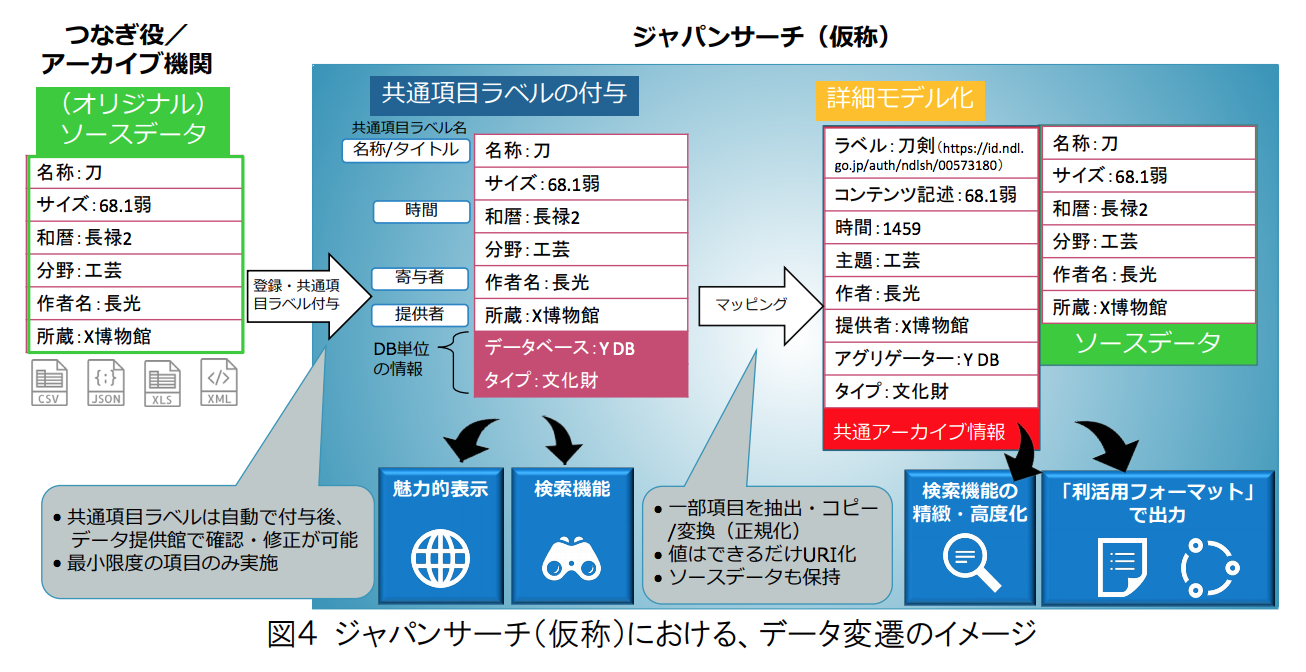

これにより、分野を超えて似た要素での串刺し検索が実現している。

自分でも何か調べたいな、と思ったら、まずは 画面トップの検索窓から好きなワードで検索してみてほしいな。

2020年までの正式版公開を目指しており、連携データベースの追加や、利活用を容易にする機能の整備を行うとしています。

ジャパンサーチ上の資料と一般にウェブ公開されている資料とを一緒に並べて解説を付けることができることも便利になったと言われる。

また、9月10日(木)には正式版の公開を記念し、オンラインフォーラムを開催します。

ワークスペースは、ギャラリーやマイノートを共同で同時に編集できる、公園の砂場のようなページである。

これは、国際的に普及しているライセンスおよびマークを採用したもので、詳しくは、実務者検討委員会が平成31年4月にまとめた「」を参照されたい。 2020年8月25日に正式公開されたは、我が国のさまざまなデジタルアーカイブと連携し、多様なコンテンツを統合的に検索できる「国の分野横断型統合ポータル」である。 ジャパンサーチの正式版では、マイノートの機能を拡張し、ギャラリーと同レベルの複雑な編集が可能となった。

18例1: 例2: 例3: 例4: 例1:東京富士美術館収蔵品データベースの紹介ページ(一部) 例2:ColBaseの紹介ページ(一部) 設定の仕組み ジャパンサーチでは、データベースの基本情報を登録する際、二次利用条件について、や等のコンテンツの権利区分(15種類の権利表記から選択可能)の設定と、「固有の条件」に表示される自由記入フィールド(htmlタグが利用可能)への入力ができる。

どういう使い方をしても、きっと新しい出会い、思わぬ発見が待っていると思う。

また,正式版公開に合わせて保守運用の効率性を高めるため,ジャパンサーチのサービス全体をパブリッククラウド(Amazon Web Service)からの提供に移行した。

17メタデータ連携の仕組み ジャパンサーチはコンテンツそのものではなく、メタデータを収集し、その検索・共有・活用を可能にしている。

検索しなくてもユーザに楽しんでもらいたいというコンセプトからつくられたものである。

アーカイブ機関は、リアルとデジタルの良さをそれぞれ活かしたハイブリッドな取り組みが今後は求められていくだろう。 「出版社も作者ももうかる」という。 だが、サムネイルの有無はデータベースの価値を大きく左右する。

16いわゆるクリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンスのほかに、EuropeanaやDPLAがデジタルアーカイブの権利表記のために作成したRights Statementsも参考にしている。

詳しくは、のページにあるやを参照してほしい。

本稿では、2019年2月に試験版を公開し、このたび正式版公開という節目を迎えたジャパンサーチについて、「柔軟な連携の仕組み」「二次利用条件の整備」「利活用のプラットフォーム」という三つの特徴を柱に、構築の背景や今後の方向性も含めてご紹介する。 プロジェクト機能の特色は,所属する連携機関に関係なくメンバーを設定できるため,複数の機関が共同して行う一時的な事業の場として利用できることである。

3では、れはっちもオンライン図書館総合展へアクセスしてみようと思います! 図書館総合展の特設サイトを見てみると、様々な機関が出展していることがわかるね。

多様なコンテンツのメタデータを扱う工夫として、連携の仕組みは非常にシンプルで、柔軟にしている。

「ジャパンサーチ」を通して、多様なデジタルコンテンツが、教育、学術研究、観光、地域活性化、防災、ヘルスケア、ビジネスなど様々な分野で利活用されることが期待されます。

そんなコンテンツ活用の基盤(プラットフォーム)になっているのが大きな魅力の一つだよ! もちろん、ただ見てみるだけ、検索してみるだけでも十分楽しんでもらえるようになっているよ。

これらは、いくつか例を見てもらえると、一目瞭然である。

なお、ジャパンサーチの連携方針では、つなぎ役が不在の分野・地域については、一定の条件を満たせば直接に連携できることになっており、ある程度、柔軟な対応が可能である。 また,一般公開せず限定されたメンバーだけで共有することもできる。

12「国立国会図書館サーチ連携拡張に係る実施計画」については、のページをご参照ください。

改善箇所の例としては,コンテンツの利用条件の表示に関し視認性を高めるデザインとしたことや,検索結果の詳細画面に引用記載例を表示できるボタンを追加したこと,マイノートの編集機能を大幅に拡張したことなどが挙げられる。