iDecoの年末調整・確定申告

しかし事業主払い込みの場合でも、iDeCoに加入した時期(加入した直後など)によっては事業者側の処理が間に合わない場合があります。 3)「確定申告書A」を税務署に提出して終了。

しかし事業主払い込みの場合でも、iDeCoに加入した時期(加入した直後など)によっては事業者側の処理が間に合わない場合があります。 3)「確定申告書A」を税務署に提出して終了。

所得割とは、その人の所得に応じて税金を課す方法で、一律で1年間の(課税される年の前年の1月1日から12月31日までに得た)所得の税率分が徴収されます。

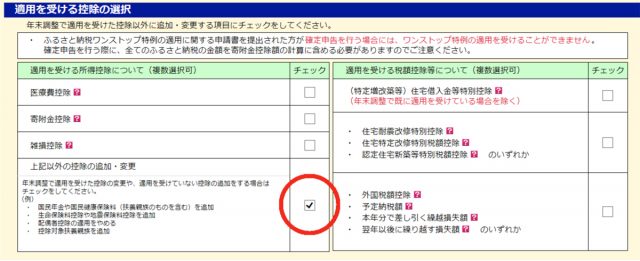

2019年1月から9月の期間に掛金の払い込みがあった方 画像をクリックしたら大きい画像を見ることができます 2019年10月以降から掛金の払い込みがある方 画像をクリックしたら大きい画像を見ることができます 4.年末調整(会社員・公務員)で手続きする場合 会社員や公務員の人は、会社または地方自治体が年末調整を行います。

指定口座に振り込まれます。 たとえばこれまで「子供2人を扶養していた人」は、子供2人分の扶養控除が適用されその分を見越した税金が徴収されています。

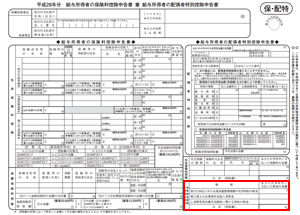

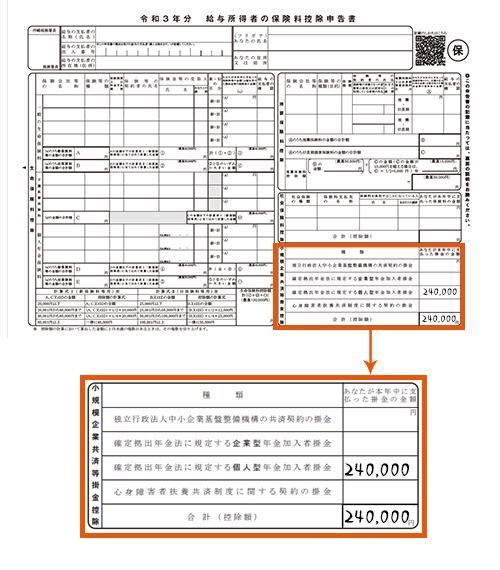

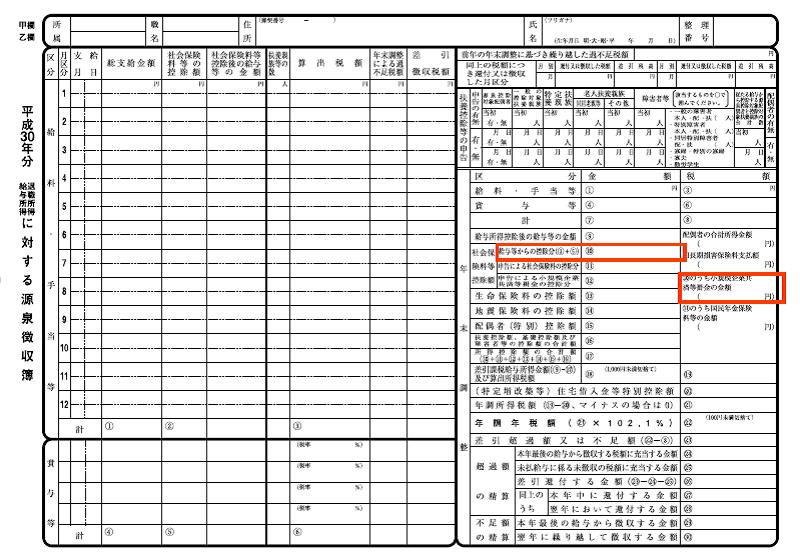

11iDeCo年末調整の書類の書き方 2018年(平成30年)から、年末調整の申告書の様式が少し変わってます。

11月に初回掛け金を払い込んだ場合:同年12月下旬頃を目安に送付• 確定申告の手続きの詳細については下記リンクをご参照ください。

3)「給与所得者の保険料控除申告書」を勤務先に提出する。 必要書類を記入•。

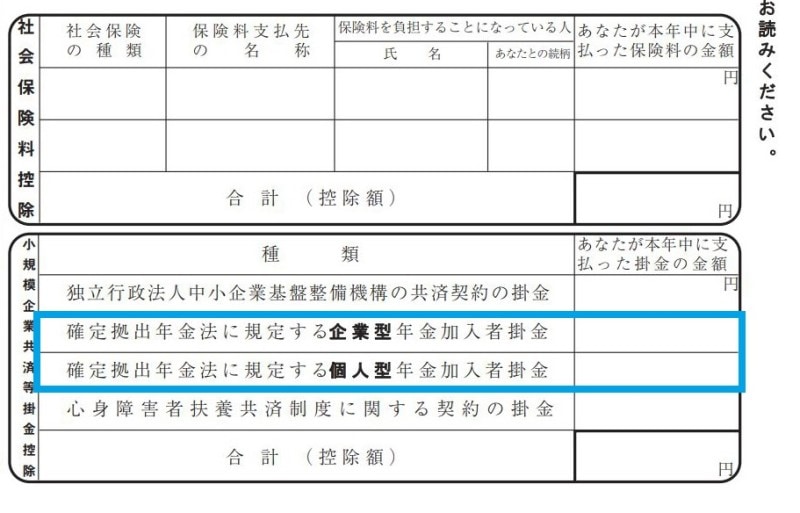

1年間の掛け金総額を上記1の申告書の「個人型及び企業型年金加入者掛金」の欄に 記入する• (提供:) 【オススメ記事 確定拠出年金スタートクラブ】 ・ ・ ・ ・ ・• 計算方法をお伝えするのが今回の目的ではないため割愛し、今回は便利な「シミュレーター」を使って算出いたします。

『控除』も妻や子供の年金等を夫が支払った場合は夫の所得控除とすることができます。

その時に受け取る金額が年金方式の場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」として全額控除されます。

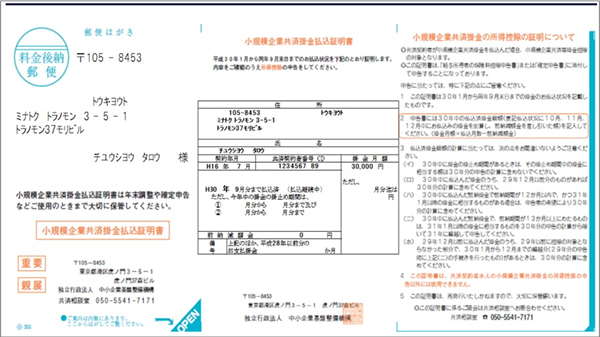

18年末調整のための必要書類は、「給与所得者の保険料控除申告書」と毎年10月頃に国民年金基金連合会から届く、その年の掛金合計金額 予定額含む が記載された「小規模企業共済等掛金払込証明書」です。

年末調整や確定申告は年に一度だけなので、所得控除を確実に得るために忘れずに行うようにしましょう。

しかし、保険料控除の年末調整に関して言えば、手続きとしては決して難しいものではありませんので、一つ一つ確認しながら行っていただければと思います。

11iDeCo(イデコ)で掛け金を拠出しているのなら、その恩恵を最大限に受けたいところです。

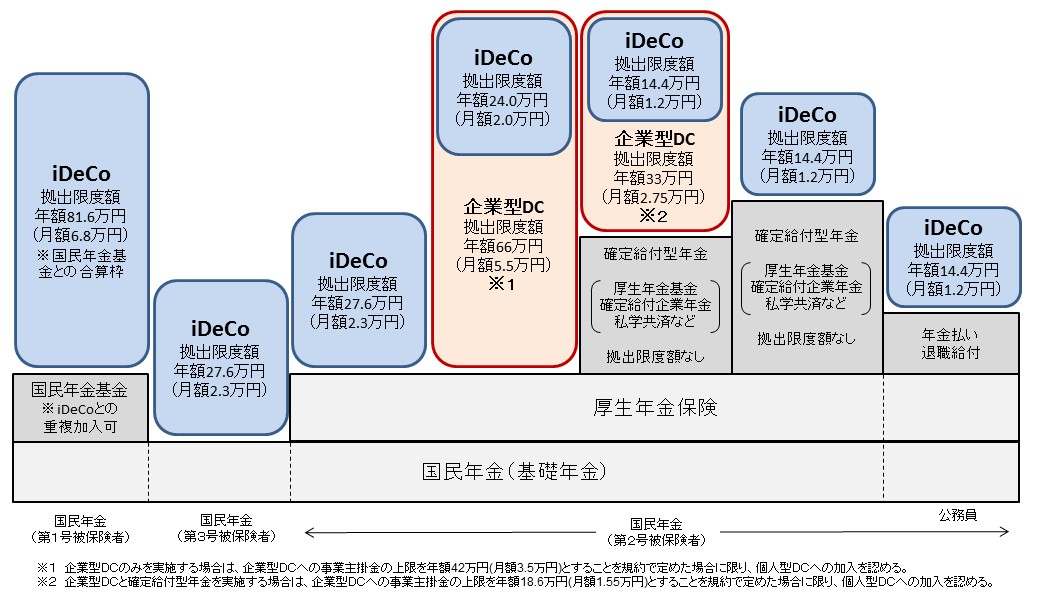

1~9月に初回の掛け金を払い込んだ場合: 10月下旬頃に送付予定• ただし、勤務先の企業年金に加入していないことが前提です。

その時は 確定申告をしましょう。 なお、 iDeCoの掛け金を給与天引きで支払っている場合、小規模企業共済等掛金控除証明書は発行されず、上記の年末調整での手続自体が不要になるので覚えておきましょう。

17Q2.払込証明書が届かないのですが、どうすればいいですか?(紛失した場合も同様) A2.加入されているiDeCoの運営機関に連絡して下さい。

iDeCoのの申込書を送付して、引き落としがはじまるまで、1〜2ヶ月かかります。

生命保険料控除は、生命保険料を支払っている場合に対象となる所得控除で、一般的には最も馴染みがあるかもしれません。 運営機関によっては「小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書(K-024A)」の提出を求められ、再発行手続きになる場合があります。

11iDeCoとは、不安な老後のために行なう資産運用制度です。

切り取り線があります この ハガキの一部が「あなたは今年これだけiDeCoの掛金を払いました」という証明書です。

ただ、iDeCo(イデコ)のメリットには、運用益の非課税や受け取り時の税制優遇もあり、本来の目的は「もう一つの年金」としての自分のための資産形成ですので、全額所得控除のメリットがないからと言って無意味であるわけではありません。 iDeCoの還付金をシミュレーションしてみよう 前置きが長くなりましたが、さっそく「iDeCoは年末調整でいくら還付されるのか」をシミュレーションしてみましょう。 <iDeCoの年末調整・確定申告 目次>• 11月ごろに届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を保管しておく 出典: 画像は平成29年版のサンプルイメージです。

7そのため勤務先は、従業員の給料から毎月所得税を源泉徴収しています。

これによって老後だけでなく現役世代でも節税効果を出して、生活を少しお得にすることができます。

一年早いものであっという間です。 iDeCo(イデコ)は年末調整で所得控除を受けられる iDeCoで拠出した掛け金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除の対象となります。 勤務先から配布された「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して勤務先に提出する必要があります。

5確定申告書の作成方法は、毎年確定申告の時期になるとお住いの地域を管轄する税務署で無料講習会を行っているほか、オンラインの会計ソフトを使えば必要項目を埋めていくだけで自動的に作成してくれます。

年末調整がない場合は、確定申告で税金の調整を行いましょう。