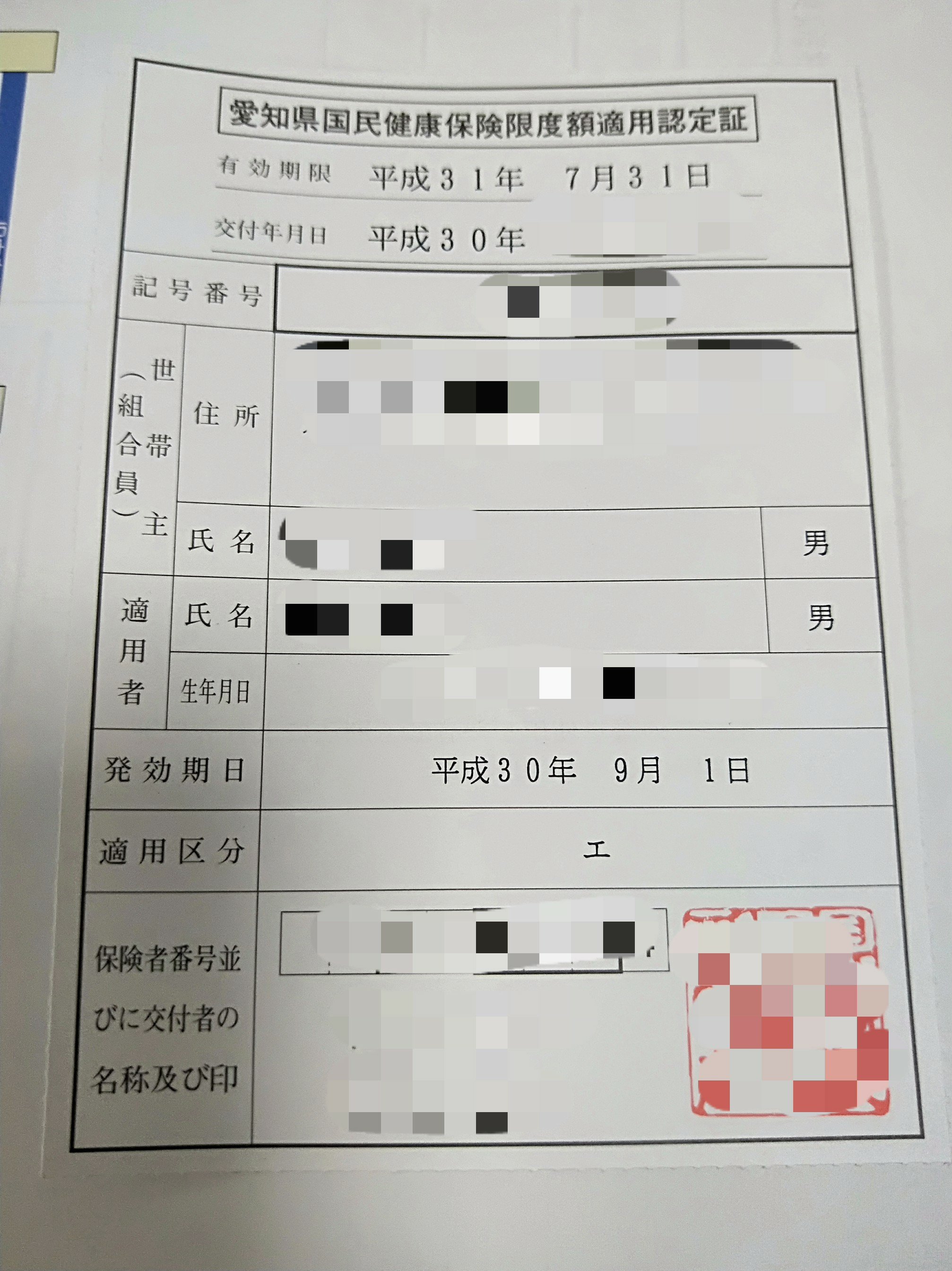

限度額適用認定証の申請方法は?申請日数や有効期間はどのくらい?

申請方法や認定についてのお問い合わせはこちら• 限度額適用認定証の適用条件、万全ではない! 医療機関での処方せんにより調剤薬局で受診した場合等により、高額療養費に該当される場合については、後日、自動計算で高額療養を支給させていただきますので、申請していただく必要はありません。 くわしくは「」のページをご覧ください。 限度額適用認定証の有効期間 限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた月の1日から1年間です。

2

申請方法や認定についてのお問い合わせはこちら• 限度額適用認定証の適用条件、万全ではない! 医療機関での処方せんにより調剤薬局で受診した場合等により、高額療養費に該当される場合については、後日、自動計算で高額療養を支給させていただきますので、申請していただく必要はありません。 くわしくは「」のページをご覧ください。 限度額適用認定証の有効期間 限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた月の1日から1年間です。

2窓口交付は行っておりませんので、郵送でお手続きください。

その他、 「生年月日」「住所」「電話番号(日中の連絡先)」は、記入例を参考に記入してください。

(窓口により対応が異なるケースがありますので事前に確認してください) まとめ 高額療養費の支給は診療を受けた月から約3カ月後ですので、あとで支給されるとはいえ、それまでの負担が大きい場合もあるでしょう。 申請書について 医療機関を受診する方の年齢や、の方の課税状況により、以下の申請書をご使用ください。

13入院する予定がある人は限度額適用認定証を申請しましょう• 限度額認定証の送付先を入院している病院にすることはできますか。

医療機関の窓口に、「限度額適用認定証」と保険証を提示してください。

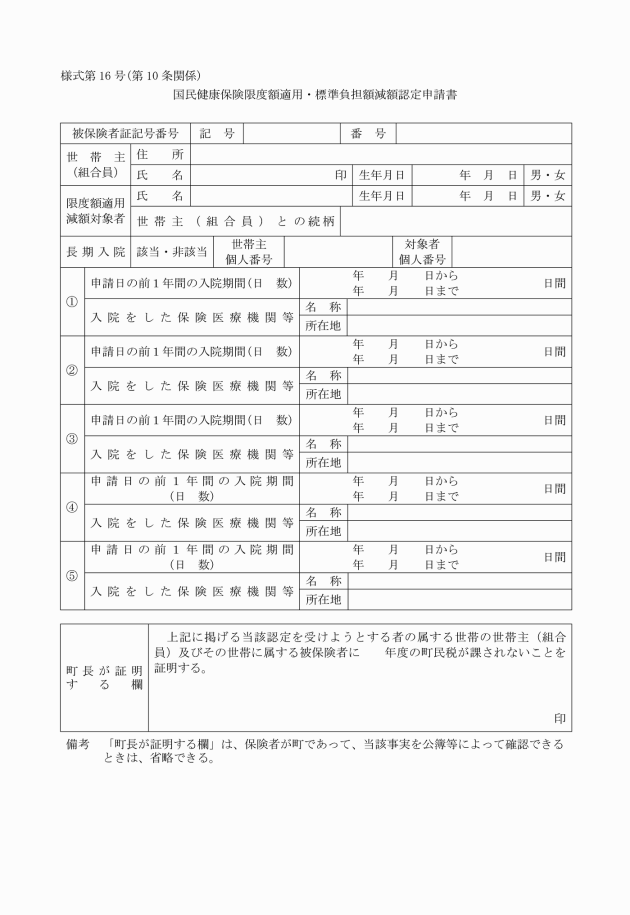

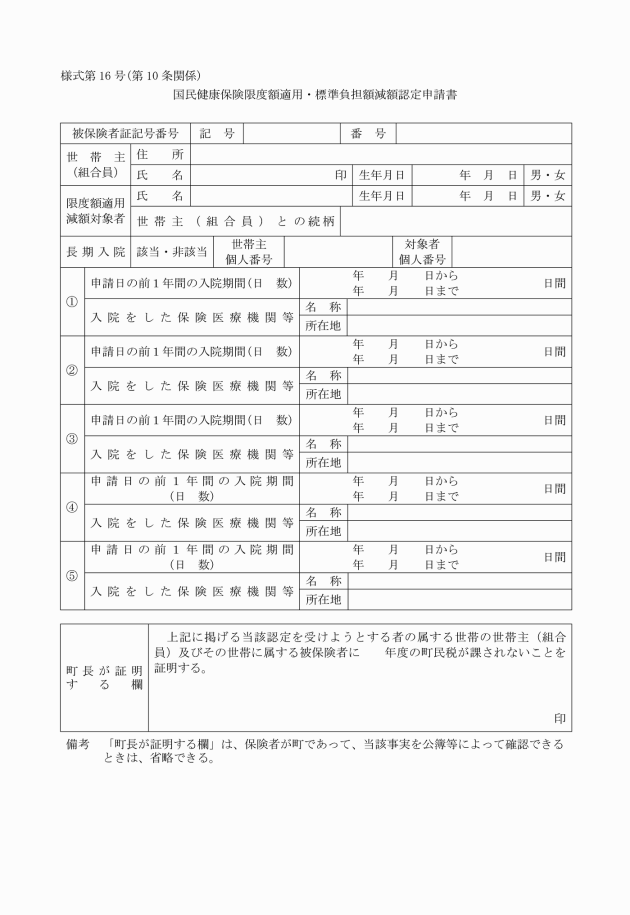

健康保険限度額適用・標準負担減額認定証申請書• 限度額適用認定申請書に診断書など、添付書類は必要ですか。

「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。

平成30年8月から、70歳以上75歳未満の方で標準報酬月額が26万円以下の方と83万円以上の方は「高齢受給者証」を提示することで、医療機関の窓口負担が自己負担限度額までとなりますので、こちらの「限度額適用認定申請書」の提出は不要です。 記入できる期間は、申請月の初日から最長で1年間です。 市区町村民税が非課税等の低所得の方については、 事前に「健康保険限度額適用・標準負担減額認定証申請書」を申請すると、当健保で発行される「健康保険限度額適用・標準負担減額認定証」と保険証を医療機関に提示することで、窓口の負担は、自己負担限度額の区分が変わり、自己負担額が軽減されます。

7あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。

収入が「現役並み」で、年収が約370万円~約1,160万円に相当する人は、「限度額適用認定証」が必要ですから、手続きをしましょう。

申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はおこなっていないので余裕をもって申請しましょう。

いつまでに申請すればよい? 各健康保険組合により異なりますが、取得の申請から手元に届くまで 約1週間かかります。

各組合ごとに書式などが異なりますので、健康保険組合名で検索するかリンク集からホームページを探してください。 「限度額適用認定証」発行(郵送も可)• 健保のしくみ• 申請書を自身のに郵送• 保険が適用されない費用、差額ベッド代、食事代等は含みません。 入院や手術が必要で、医療費が高額になりそうな場合は、限度額適用認定証の利用をお勧めします。

7注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

申請書をして内容を記入• 限度額適用認定証とは 入院などで医療費が高額になりそうな時に、医療機関の窓口へ限度額適用認定証を提示することで、医療費の支払額がまでになります。

しかし、高額療養費制度による医療費の払い戻しは、ほとんどの場合は申請作業が必要なため、自分が制度の対象であることも知らずにそのまま放置されている例も少なくありません。 また、住民税が非課税(低所得者)の方の場合は、別の書類「」を記入して提出してください。

限度額の適用は、1カ月につき同一医療機関での受診が対象です。

その場合は、病院で事前に了承を得てください。