「111万円の生前贈与」をすると税務署にマークされる!? 理由を徹底解説!

さらに基礎控除を加えると、2,110万円までを非課税とすることが可能です。

8以下のパターンに該当する贈与を行うことで、多額の税金をゼロにすることが可能ですので、ご自身の条件に合うものがあれば是非参考にしてみて下さい。

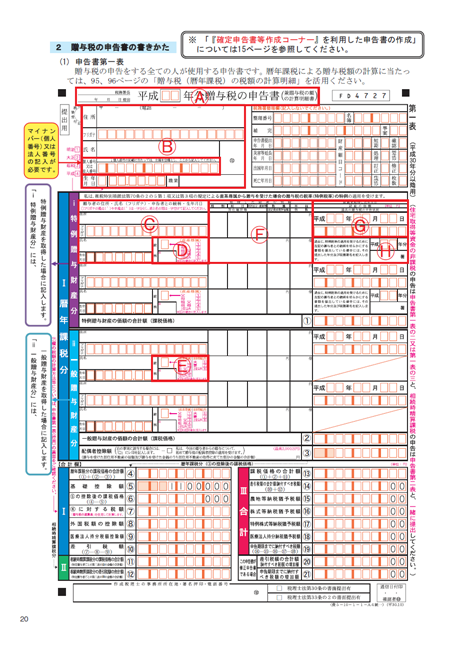

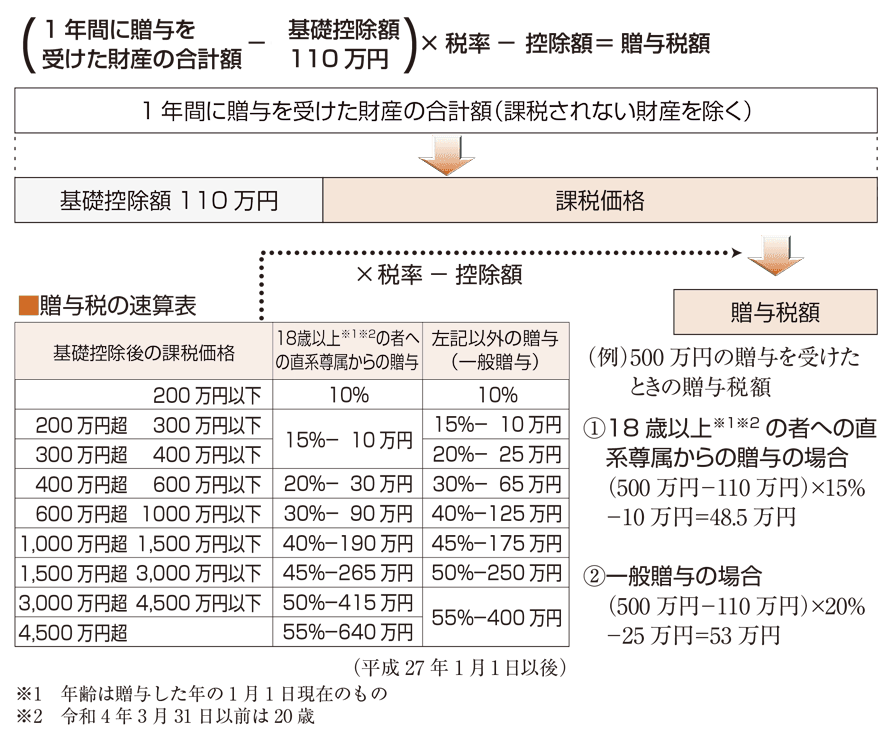

1.110万円を超える贈与を受けた人は贈与税の申告が必要 財産をもらった人は、次のように贈与税を申告して納税しなければなりません。

また、贈与を受けた人は教育資金として使用したことを証明するために、領収書等を金融機関に提出しなくてはなりません。 大学在学中に税理士試験に4科目合格 「資格の大原」主催の法人税法の公開模試では全国1位。

9税務調査から指摘を受ける前に受贈者自ら修正申告すれば、罰則金は延滞税のみとなり、追加で支払う金額も少なくて済みます。

しかし、同じように非課税枠におさまるとしても、以下の制度を利用する場合は申告が必要ということに注意してください。

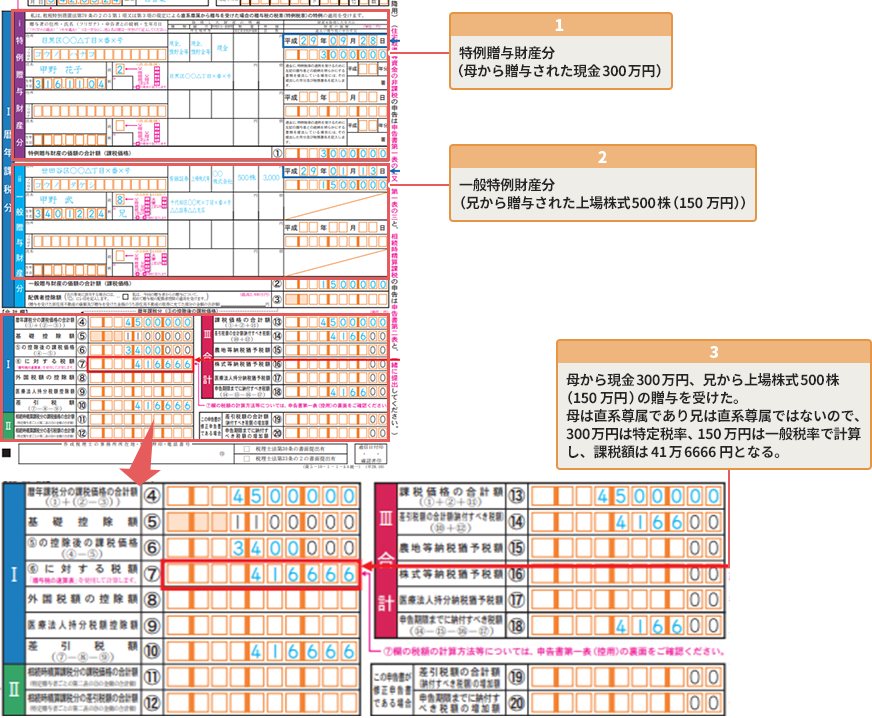

一般贈与財産 一般贈与財産とは、 特例贈与財産に該当しない財産のことで、例えば、次の間柄の贈与に使用します。 また、全国の銀行や証券会社を中心に通算500回以上の相続税セミナーの講師を務める。 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

15納付税額が100万円超または3年を超える場合は担保を提供すること 4. なお、配偶者の直系尊属からの贈与には適用できません。

ですので、例えば同居の弟が食費を購入するのに必要な金額を渡すという行為については、贈与税が発生しないことになります。

みなし贈与にも贈与税はかかるので注意 贈与とみなされるものは現預金の他にも土地や家屋、有価証券などがあります。 申告漏れはもちろんですが「みなし贈与」にも贈与税が課税されるので注意しなければなりません。 ネットオークションでは高額の商品が出品されることもあります。

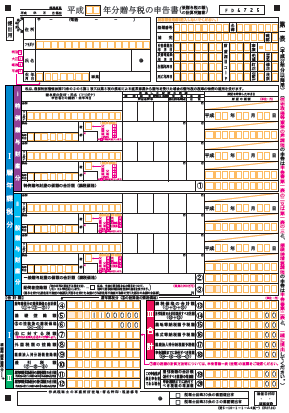

5暦年贈与がない場合の書き方をご紹介します。

使用する税率が何かによって記入欄が異なる点にも、注意しなければいけません。

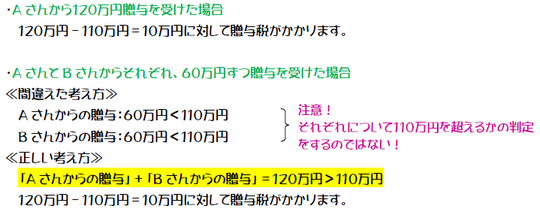

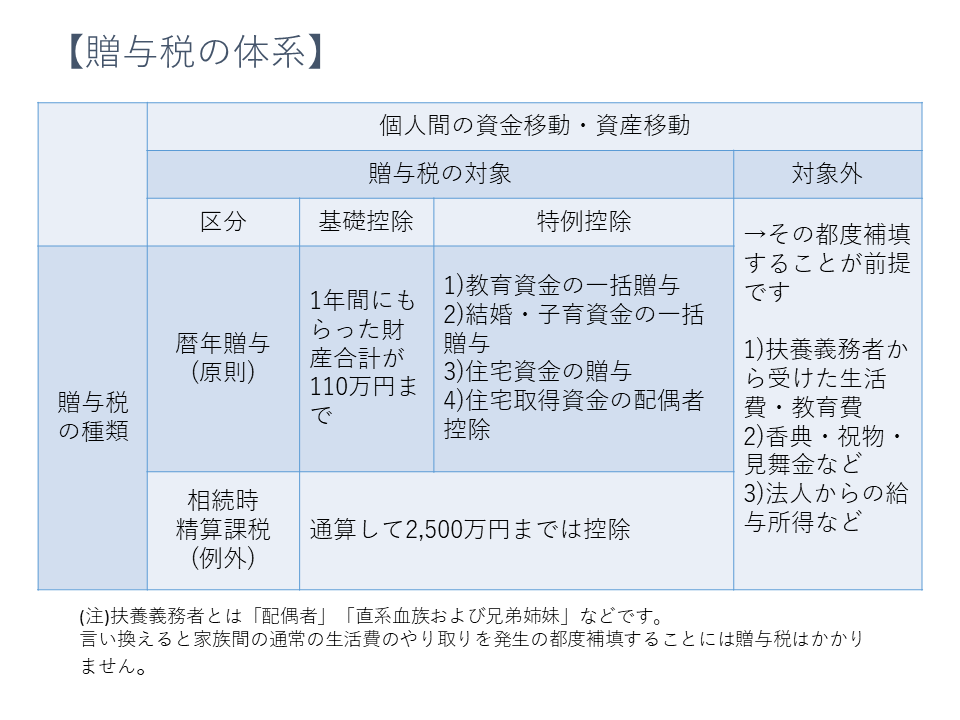

どのような場合に贈与税が非課税になる? 贈与税には年間110万円までの基礎控除が認められています。 贈与税申告書と本人確認できる書類は共通で必要です。 5万円 3 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合 例えば、20歳以上の方が、配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合などに、この計算となります。

贈与税の申告は、税務署に直接持ち込むか、電子申告(e-Tax)または郵送でも申告が可能です。

贈与税の申告で悩んでいる方は、ネイチャーグループへお気軽にご相談ください。

逆にいうと一年間に受けた贈与の合計額が基礎控除以下であれば、贈与税の申告は必要ありません。 たとえば、シンガポールでは相続税・贈与税が無税ですので、富裕層が次々と移住していると言われています。

18また、 今後、銀行口座とマイナンバーの紐づけが進めば、これまでよりも容易に申告漏れが発覚することになります。

税務調査にあたる職員には、被相続人や相続人の預金口座などを調べる権限が与えられるため、銀行などを調査することもあります。

つまり、110万円以内の贈与を毎年行なえば、贈与税を支払うことなく財産を移転できることになります。

適用を受けた後で残額が残る場合、自動的には暦年贈与へと進みますので第1表を使用、相続時精算課税を選択する場合には第1表と第2表を使用します。

なお、 教育資金の一括贈与の特例と結婚・子育て資金の一括贈与の特例については、2019年(平成31年)4月1日から制度の内容が変更されています。 この記事では、生前贈与で贈与税の申告が必要なケースや申告期限、必要書類などの手続き方法について解説していきます。 (1)贈与者の情報・(2)取得した財産の明細を記入する こちらにも、第1表と同様に贈与者の情報・取得した財産の情報を記入します。

4なお、留学や海外出張などで一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。

掲載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

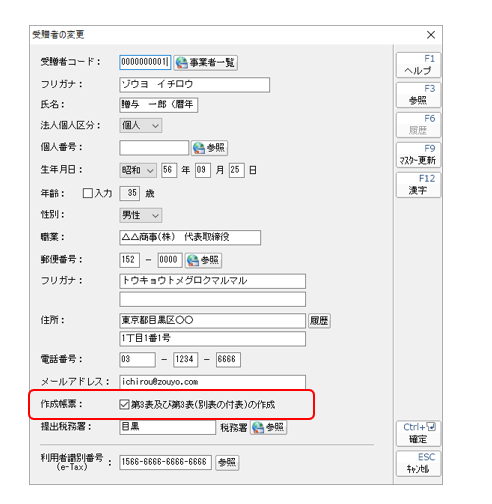

3 住所地のの受付に持参する。 今後オンライン上で贈与税の申告を済ませたい場合は、マイナンバーカードを発行し、ICカードリーダライタを準備しましょう。

13さらに、申告書を提出する際には、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、をご覧になって、電話相談をご利用ください。