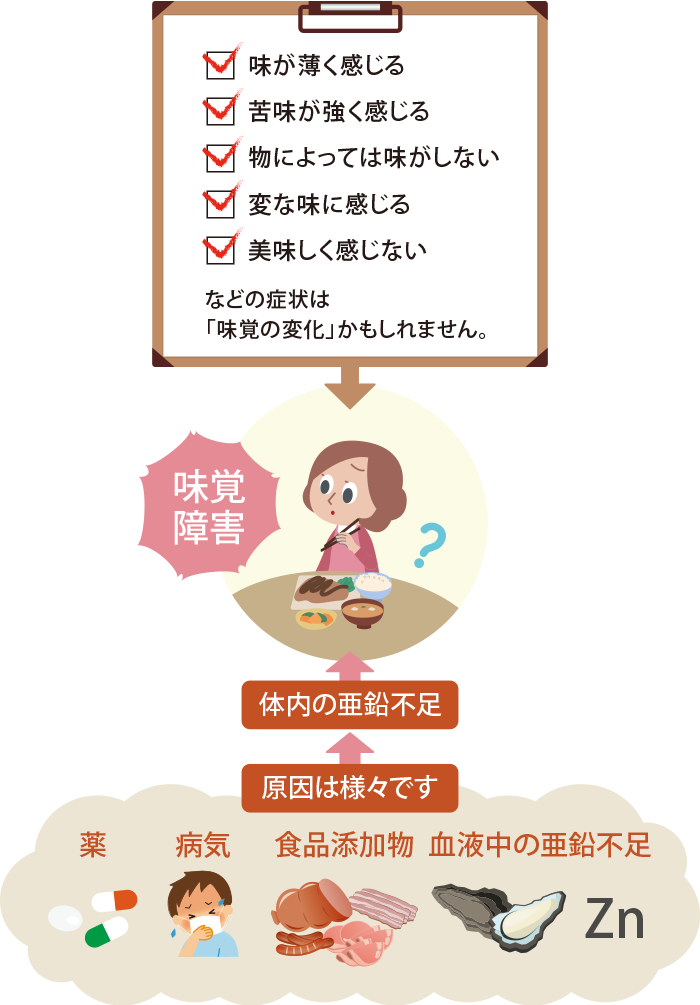

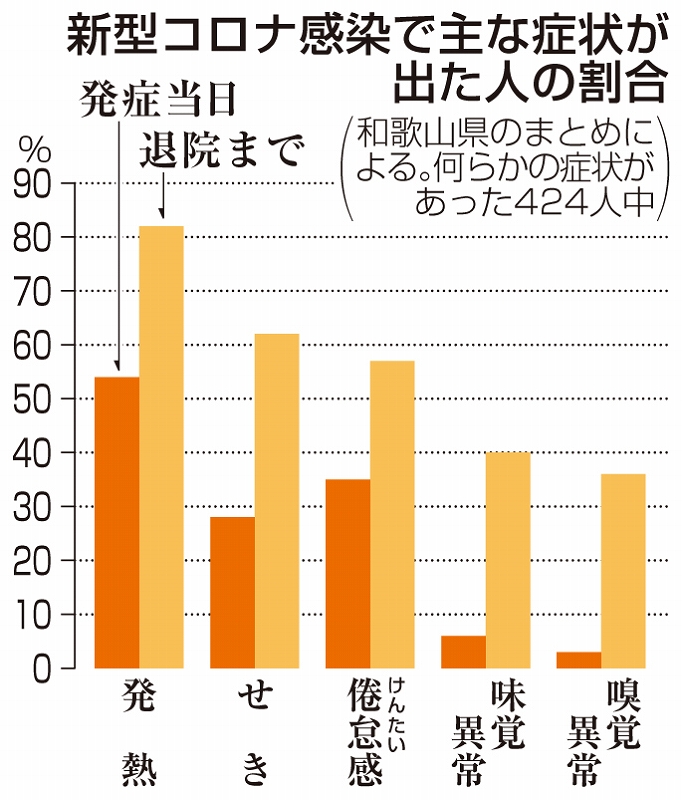

コロナで話題の味覚障害について、一般的な原因や治療法をまとめてみた

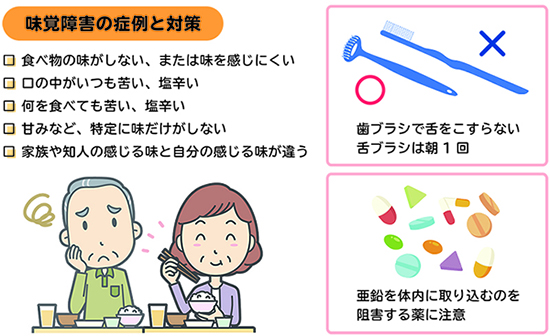

味覚障害が起きると、食欲がなくなって栄養不足になったり、味付けが濃くなって塩分や糖分をとりすぎたり、健康に影響が及ぶこともあります。

11

味覚障害が起きると、食欲がなくなって栄養不足になったり、味付けが濃くなって塩分や糖分をとりすぎたり、健康に影響が及ぶこともあります。

11亜鉛を多く含む食品は、カキ・ホタテ・アワビなどの貝類、チーズ、レバー、数の子、高野豆腐、湯葉などがあります。

【口の中をきれいにして、保湿する習慣を身につける】 口の中には、もともとたくさんの雑菌(細菌)が存在します。

血流を良くして神経の働きを助ける効果があるので、味覚障害にも有効みたいですね。 なかなか取りにくい栄養素ですが、通常の食事で摂取できるよう心がけましょう。

13亜鉛補給(プロマック、ノベルジンなど)• 1)プロマック(プロマック顆粒15%、プロマックD錠75) 病医院で処方が可能な亜鉛を含んだ薬です。

。

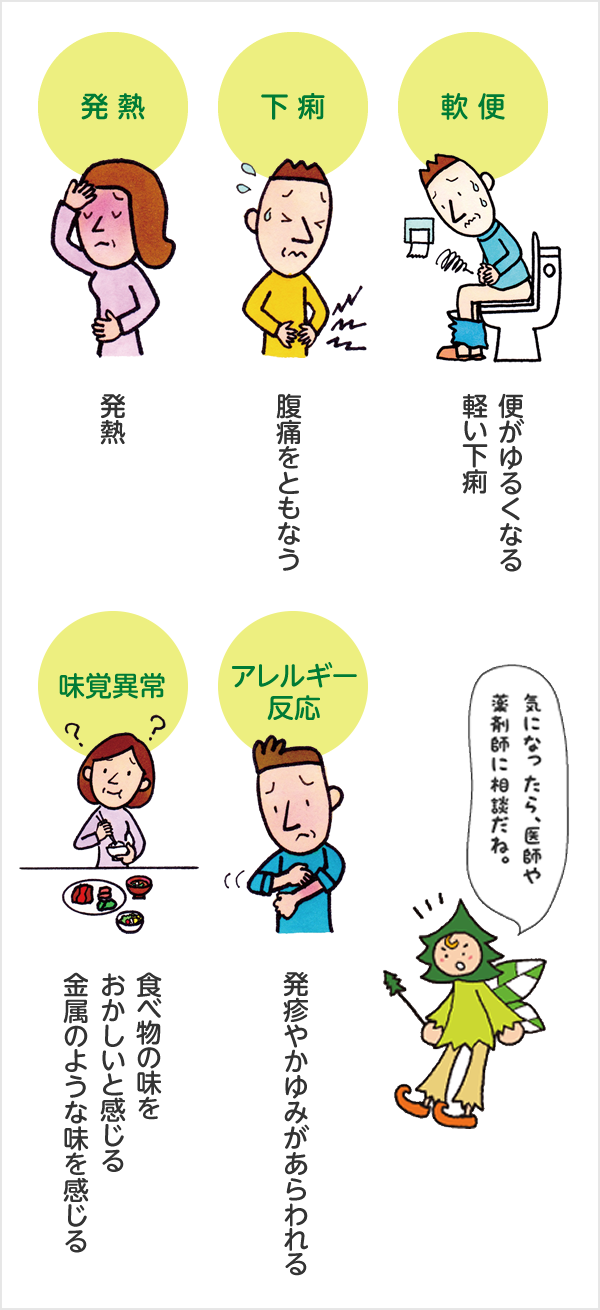

この場合の治療は口腔灼熱症候群・舌痛症の治療になります。 3.味覚障害が長引くと治療意欲の減退につながります。 2日前から食欲低下、1日前から味覚、嗅覚が低下したと感じたため市民病院受診し、コロナ陰性。

10放射線治療後の味覚障害にも使用されます。

とりあえずようやく届いたアベノマスクを装着して、気持ちを落ち着かせましたw このマスクではウィルスの侵入を防ぐことをあまり期待できませんが、ボク自身が罹患者だとして他人にうつすのを防ぐ効果はあります。

食べない、飲まないを避けられるよう食べられるものを見つけて欲しいと思います。

脳出血後のリハビリ目的で入院。

どうしても濃いものでないと味が感じなくなってしまうのです。

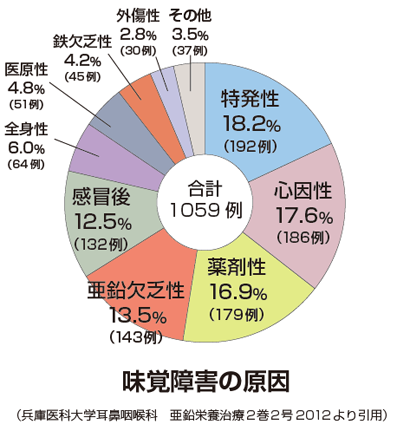

追って味覚神経も回復してきますので、半年ほどで、味覚はほぼ戻ると思われます。 ほかにも感冒後、全身疾患に伴うもの、心因性、医原性、外傷性のものなどがあります。

5しかも、それでも足りず、液状の白ダシまで加えていた。

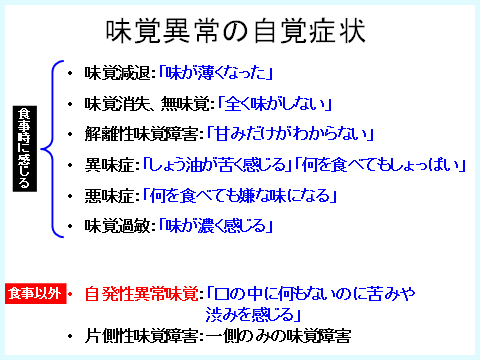

こうなると、口の中に食べ物が入ってきても、舌の味覚センサーの感知が鈍るため、味を感じにくくなります。

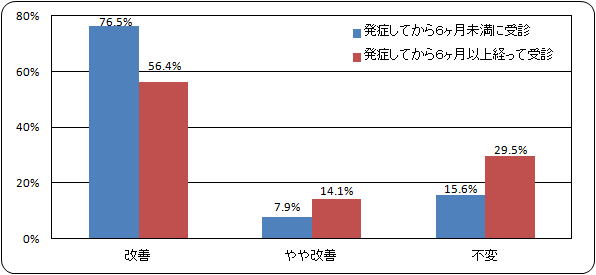

感冒中の味覚障害は自然に治ることが多いのですが、感冒後の味覚障害は治りにくいケースがあります。 味覚障害かな?と思ったときはできるだけ早く受診し、根気よく治療を続けることでかなり改善はされます。

13今回の記事が、皆さんの日常業務の気づきになれば幸いです。

抗炎症、鎮静、唾液分泌促進作用があります。

口腔や咽頭への放射線量が増えれば増えるほど、味蕾の数が減少し、味覚障害が現れるリスクが高まります。

3-1 味覚障害を引き起こす他の要因 味覚障害は、 味蕾から中枢への味覚伝達の異常で起こることがあります。

自己判断で服薬をやめたり、量を減らしたりすることは、その病気の治療に大きな影響を与える場合があります。 濃いのはわざとではありません。 薬物が原因の味覚障害 薬剤性味覚障害は、薬剤が長期間、しかも複数処方されている高齢者に多く見られます。

10唾液分泌の低下• 薬物が原因と思われる味覚障害に対しても、亜鉛製剤を補助的に服用することで症状は改善されます。

・実際と異なる味がする 異なる味がする食品は避ける。

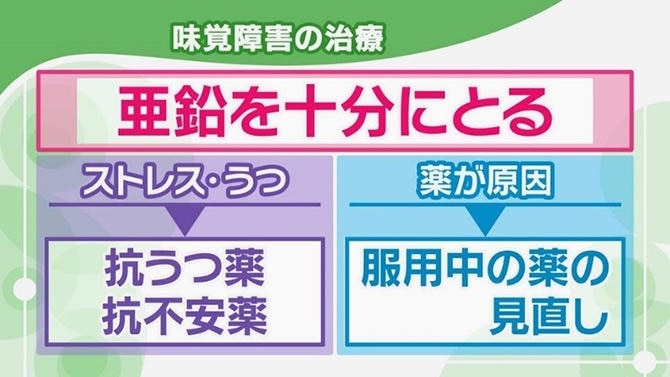

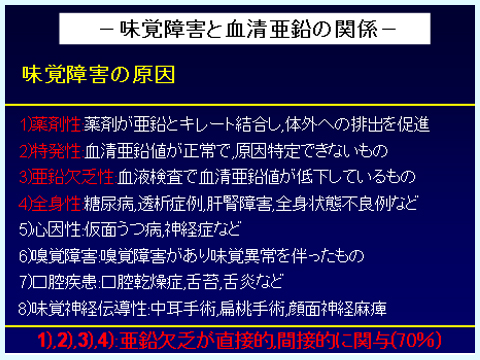

白飯のお茶碗1杯分のカロリーが約235kcalと言われており、ほぼ ご飯を食べたエネルギー量と同じ分取れます。 現在、味覚障害の原因は特発性(原因不明)、亜鉛欠乏性、薬剤性、内分泌疾患性、感冒後、全身疾患性、心因性、医原性、口腔疾患性、放射線性、遺伝性、末梢神経障害、中枢神経障害などに分類されています。 4.治療法 味覚障害の治療は大きく4つにわけられ、薬剤性味覚障害では1,2が重要です。

41.味物質の運搬への影響 唾液と混ざりあった味物質を含む食べ物が味蕾にある味覚受容体に到達することで、わたしたちは味を感じます。

4)竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう) 高血圧、胃炎、肝炎など、慢性の病気に伴う味覚障害で、口の中が酸っぱいと感じるときなどに使用されます。