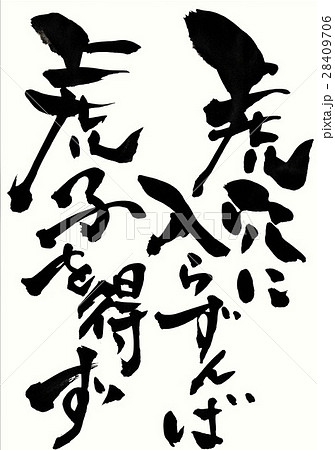

【虎穴に入らずんば虎子を得ず】の意味と使い方の例文(語源由来・類義語・対義語)

「従事どのと協議すべきではありませんか」 班長は怒って言った。 性格があらく他の動物の肉を食べる。 」という 逆の意味になると思います。

9

「従事どのと協議すべきではありませんか」 班長は怒って言った。 性格があらく他の動物の肉を食べる。 」という 逆の意味になると思います。

9賢明な人間なら事が芽生えてすぐにも気付くものだ、ましてやこの状況では誰の目にも明らかであろう。

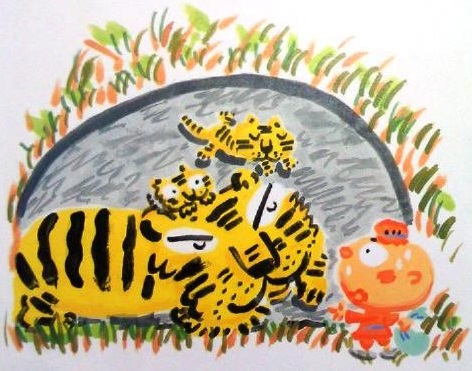

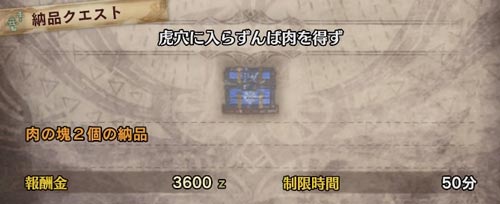

「開いた口へ牡丹餅」• 虎穴に入らずんば虎子を得ず 読み方:こけつにいらずんばこじをえず 危険を冒さなければ、望むもの・成功は得られない 「虎穴に入らずんば虎子を得ず」は、 「危険を冒さなければ、望むもの・成功は得られない」という意味です。

読み方は「いらずんば」ですので、「はいらずんば」と読まないように注意しましょう。 得る=「える」と読み、とらえる。 虎穴に入らずんば虎子を得ずだ」• 雍州 ようしゅう 扶風郡 ふふうぐん(現在の陝西省宝鶏市あたり)平陵の人。

11対義語:努力知らずという意味 また「努力をしなくても思いがけずに幸運が訪れる」という意味のことわざも「虎穴に入らずんば虎子を得ず」の対義語として考えられます。

The more denger the more honour. 6.棚から牡丹餅(たなからぼたもち) 「棚から牡丹餅」の意味は 「何の努力もせずに、幸運や成功を手に入れること」です。

それは、中国の携帯便器「虎子」に、日本の用を足すという意味の動詞「放(ま)る」を当てたのが由来です。 兄は班固(後漢の歴史家・文学者)、妹は班昭(後漢の歴史家・文学者)。

15。

それではその英語表現を紹介します。

「危ない橋も一度は渡れ」は、「虎穴に入らずんば虎子を得ず」と同様に、成功するためには、挑戦することが必要だということを示す故事成語です。 そして、中国にも「虎子」という携帯用の便器がありました。 ところが『後漢書 班超伝』からはそうしたニュアンス…無理やりではなく心から喜んで…武力による帰順ではなく、友好関係を深めただけ…というのは読み取れません。

16「虎穴に入らずんば虎子を得ずと言うし、危険を承知でやってみようか」• 虎穴に入らずんば、虎子を得ず。

2-1.「虎の子」の意味:手放さない大切なもの 「虎子」の3つ目の意味は「虎の子」で、 「手放さない大切なもの」という意味を持ちます。

そして、そんな虎を見て、手放したくない大切なものを「虎の子」と表現するようになりました。 「虎穴に入らずんば虎子を得ず」の由来 「 虎穴に入らずんば虎子を得ず」は、中国の後漢時代、シルクロードの交易で栄えた楼蘭という国への使者班超の話が元となってできた故事成語です。

10〔英語〕Nothing venture, nothing gain. 班超自ら三人を斬りすて、部下は匈奴使者や従者三十人余りを斬った。

どのことわざも苦境にあった時に後押しをしてくれることわざばかりです。

《読み方》 官属皆曰(いわ)く、「今危亡の地に在り、死生司馬に従わん」と。

匈奴の使者たちは突然の奇襲にひたすら逃げまどい、百数十人の匈奴勢は全滅します。

「凡人に壮士の志が分かるものか。

「危ないところに登らねば熟柿は食えぬ」• 班超が諭して、いたわりを示すと、ついに王は子を人質として送ることにした。 当今の計、独だ夜に因りて火を以て虜を攻むること有るのみ、彼をして我の多少なるを知らざらしむれば、必ず大いに震怖し、殄盡すべし。

14彼らは鄯善国王の広(こう)から丁重に迎えられた。

それを知った班超軍が不安を覚えたとき、班超は部下を勇気づけようと「虎穴に入らずんば虎子を得ず」と語り士気を上げます。

【読み方】 こけつにいらずんばこじをえず 【意味】 虎の子を捕らえるには虎のいる洞穴に入らなければならないように、危険を冒さなければ大きな利益や成功は得られないということ。

」 これを聞いてまわりの者はみな彼を笑った。

ところが、しばらくすると、突然粗略な扱いに変わった。

【注釈】 虎の子を得るためには、虎の住むほら穴に危険をおかして入らねばならないことから、危険をおかさなければ大きな成功や功名は得られないということ。