醤油

たまり醤油から本格醤油へ [ ] 文献に登場しはじめた時代のたまり醤油は、原料となる豆を水に浸してその後蒸煮し、味噌玉原料に麹が自然着生(自然種付)してできる食用味噌の製造過程で出る上澄み液(たまり)を汲み上げて液体調味料としたもの。 によるの影響で、1918年(大正7年)頃には設備の近代化に拍車をかけ、企業の合同も行われたことなどから、近代的な大量生産体制に移行していった。

5

たまり醤油から本格醤油へ [ ] 文献に登場しはじめた時代のたまり醤油は、原料となる豆を水に浸してその後蒸煮し、味噌玉原料に麹が自然着生(自然種付)してできる食用味噌の製造過程で出る上澄み液(たまり)を汲み上げて液体調味料としたもの。 によるの影響で、1918年(大正7年)頃には設備の近代化に拍車をかけ、企業の合同も行われたことなどから、近代的な大量生産体制に移行していった。

5なお、醸造期間にも劣化は平行して進行するため、単純に「長期醸造」が高品質というわけではない。

豆腐やお刺身にも使っていますが、やさしい味で、素材の味を引き立ててくれます。

「しょうゆ四印一本値」『日本経済新聞』昭和25年7月12日3面• 初期には醤油産業自体、手工業的要素が強かったが、1882年(明治15年)以降、科学的な手法の研究が進み、醸造技術や企業形態の近代化が徐々に進んでいった。 さらに、塩分を控えた結果として、 冷えを招いているケースもあるといいます。

12家族が高血圧なので、とても重宝しています。

漬物などに醤油をかけてしまう方も少しずつ減らし、素材の味を楽しむようにしてください。

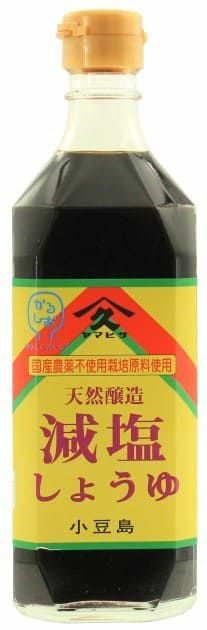

とは言え、減塩醤油のなかにも比較的安価なものや、賞味期限なども長めに設定されているものもあります。

。

【魔法の塩の作り方】 塩50gに和洋中の食材をミルミキサーで砕いて混ぜるだけ。

天丼を食べた前後は野菜中心にするなどバランスをとって。

醤油原料としても様々な原料が検討され、それぞれ長所・短所がある独特の製品が作られた。

子どもが小さな頃から添加物無しの減塩に慣れさせたいと思って『超特選 減塩醤油』使い始めました。 昔から、食塩を保存料とする様々な塩蔵食品があります。

お醤油のつけ過ぎに注意。

特に、 あまり肉食をしていない方は、減塩する必要はないと話しています。

冷蔵・冷凍技術が発達し、食塩濃度が薄くても保存が効くようになりました。

減塩習慣を推奨する雑誌や、商品もちまたに並んでいますね。

料理に使うときは塩を控えめに。

・マヨネーズ、ケチャップを適量使うのもいいですね。 また、「醤油よりポン酢の方がヘルシー」というイメージを持っている人が多いですが、塩分量で考えると、 醤油をポン酢に変えても減塩効果はあまり期待できません。

17酢やかんきつ類の酸味を活かしましょう。

圧搾工程: 合成樹脂等丈夫な素材で作られた「圧搾布」にもろみを包んで加重し、固体と液体を分離する。

また、として複数の生産者が、製麹・仕込工程までを行う工場を作るケースもある。 減塩しているという意識がなくて減塩できるので、これからも続けていきたいと思います。 前後には、深刻化した食糧難に伴い、主原料の大豆が確保出来ずに製造自体が危機的状況に陥り、質の向上より量の確保が先決であったため、本醸造製法の醤油は僅かな量しか作られず、代用品である「」が主流になった。

12便利ではあっても、 添加物も多く身体にとってはマイナスな面が多い食品なので要注意。

しかし醤油醸造は酵素反応で原料が分解されれば終了という単純なものではなく、広く使われてはいない。