お布施を入れる封筒の書き方・封筒の種類・入れ方・金額相場|終活ねっとのお坊さん

これは、金額の書き足しを予防するために書いていた風習が残るもので、最近では「也」を付けないのが一般的になってきています。

7

これは、金額の書き足しを予防するために書いていた風習が残るもので、最近では「也」を付けないのが一般的になってきています。

7金額がそれほど高額でない場合(5万円以下)は、先述のタイプ1~3を使用します。

ただ、地域によってはあるいは宗派によっては、水引のついた不祝儀袋を使う場合もあり、次に解説します。

ここでは、お布施の基本的な包み方について見ていきましょう。

昔のように、お坊さんとの深いお付き合いが少なくなってきたり、親が亡くなったりして、誰に聞けばよいのかわからない人も多いからです。

そのことから、葬儀の関係のことはすべて薄墨を使うと思われがちです。

その場合に御膳料をお渡しします。 お寺に尋ねても、「お気持ちで結構です」と答えられることもあります。

どうしても新札が用意できないときは、なるべくきれいなお札を選ぶようにします。

1は「壱」、2は「弐」、3は「参」、万は「萬」、円は「圓」と表記します。

筆ペンには濃い墨と薄い墨があり、薄い墨は不幸がおき慌てて書いて字が薄くなったことを意味するため、濃い墨を使うようにしましょう。 「壱」「弐」「参」……のように書きます。 お車料 お車料は簡単にいうと僧侶の交通費で、5千円~1万円程度が相場です。

3お布施の奉書紙は、 上側の折り返しに下側をかぶせる、という慶事の折り方にします。

…とは言え、「三十三回忌であっても法事は法事」とする地域も多いので、慎重に 親族や地域の人々に確認をしてから決めてください。

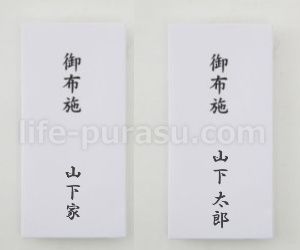

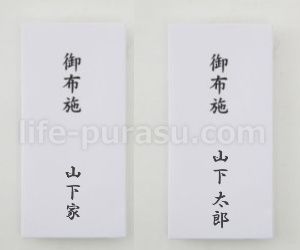

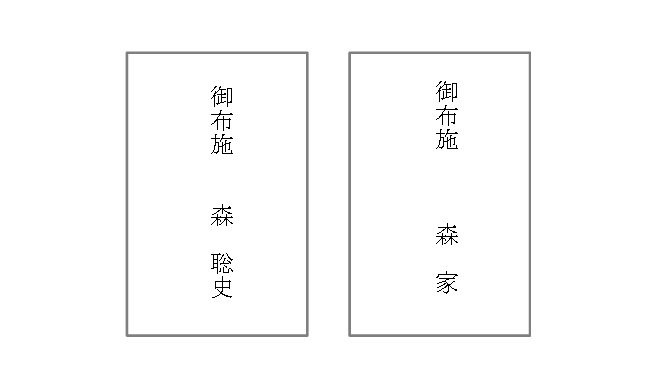

お布施については浄土真宗であっても、 「御布施」や「お布施」と記し、お車代などがある場合は「御車代」や「御膳料」と記します。 表には縦書きで「お布施」と施主の名前 お布施の表には、縦書きで「 お布施」または「 御布施」と記載し、下段には自分の名前を記載します。 今回、「終活ねっと」ではお布施の裏書きの書き方を中心として、お布施についてのマナーをご紹介しました。

お盆を使ったほうが包み方を覚えなくてもやり取りができます。

裏面の書き方 お布施の封筒を書く際、裏面には 金額や住所・名前を記します。

一回忌は一般的に近親者だけで行われます。 ちなみに、市販の封筒には最初から「 御布施」と印字しているものもをありますが、その場合はそのまま使用してOKです。 封筒に記入欄がある場合は、欄に沿って記入します。

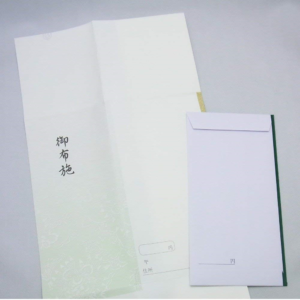

3入れる封筒に決まりはありませんが、 白の無地が無難です。

奉書紙に包んで渡す お布施は 「奉書紙(ほうしょがみ)」と呼ばれる紙に包むことが一般的です。

たとえば1万円なら、「金壱萬圓也」といった形です。 袱紗を使う• それが 「お車代」と「御膳料」です。 お布施はお坊さんへの謝礼金。

15もし、お車料と御膳料を一つの袋で出す場合には切りの良い金額にするのが良いでしょう。

順番に上の角、左の角を封筒にかぶせて包めば完成です。