損益分岐点とは利益0のポイント!計算式の覚え方や方法をわかりやすく解説

基本的に従業員の給与は固定費となりますが、売上が増加することで既存の従業員では業務がまわらず、臨時のパートやアルバイトを雇う場合もあります。 経営安全率とも言います。 ただし、安易な変動費の引き下げは、• 本業で稼ぎ出した利益を表す営業利益は、その会社がコアとなる事業でどれだけ儲けているかを判断する軸となります。

基本的に従業員の給与は固定費となりますが、売上が増加することで既存の従業員では業務がまわらず、臨時のパートやアルバイトを雇う場合もあります。 経営安全率とも言います。 ただし、安易な変動費の引き下げは、• 本業で稼ぎ出した利益を表す営業利益は、その会社がコアとなる事業でどれだけ儲けているかを判断する軸となります。

会社は重要な目的の一つに「利益の獲得」というものがあります。

社内で行っている経理業務を『』を活用して外部に丸投げする などがあります。

損益分岐点と損益分岐点売上高は同義語になるが、言い換えると「 売上の必達目標」或いは「 回収すべき最低コスト」ともいえる。 実態に合わせて分類していくことがポイントです。 リピーターの獲得 売上を拡大するにはリピーターの存在は必要不可欠です。

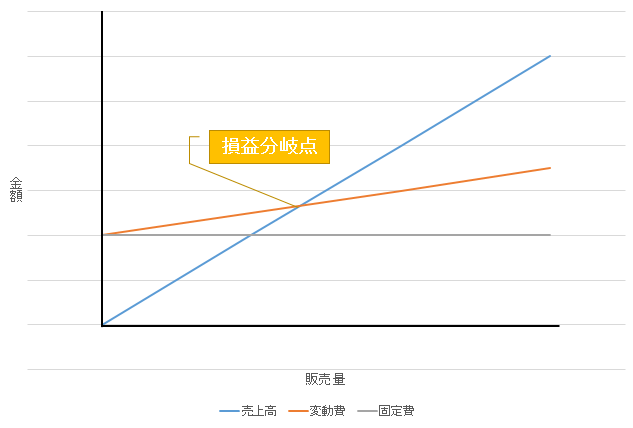

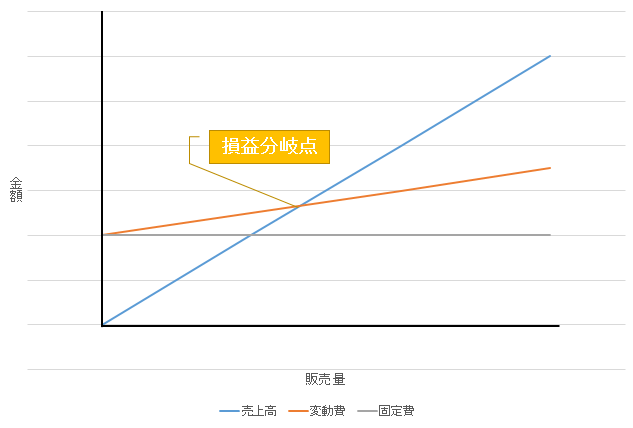

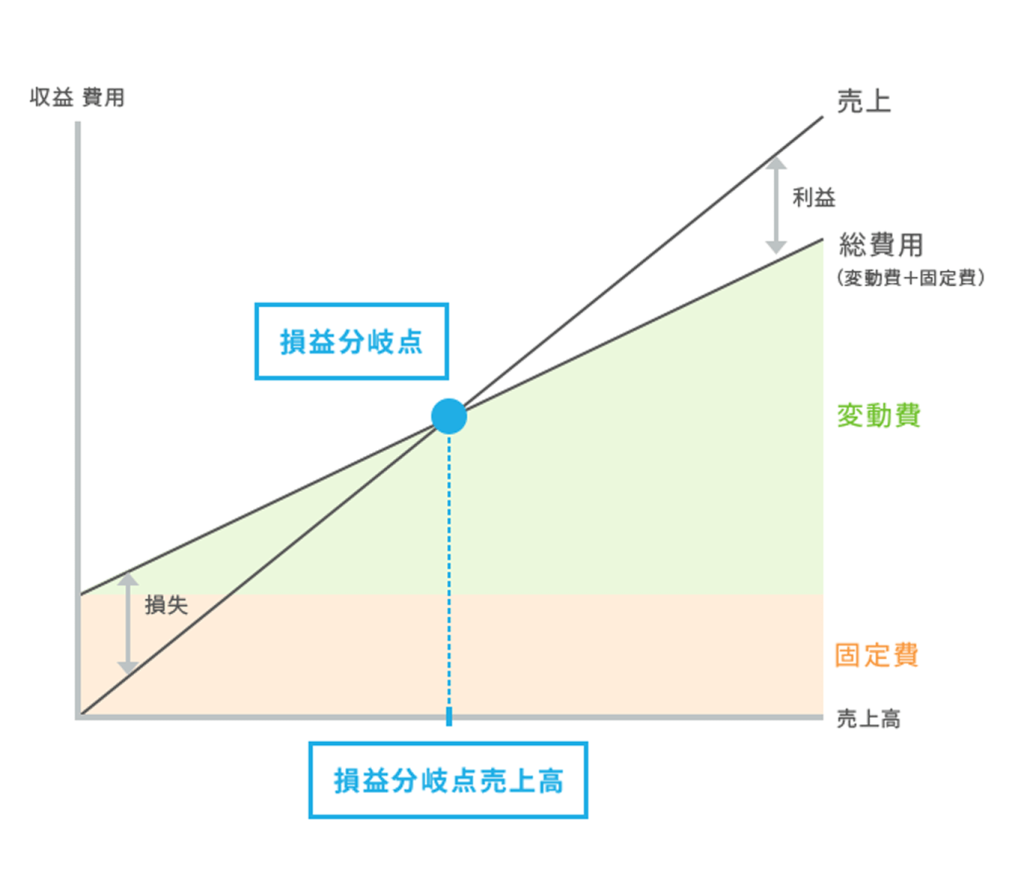

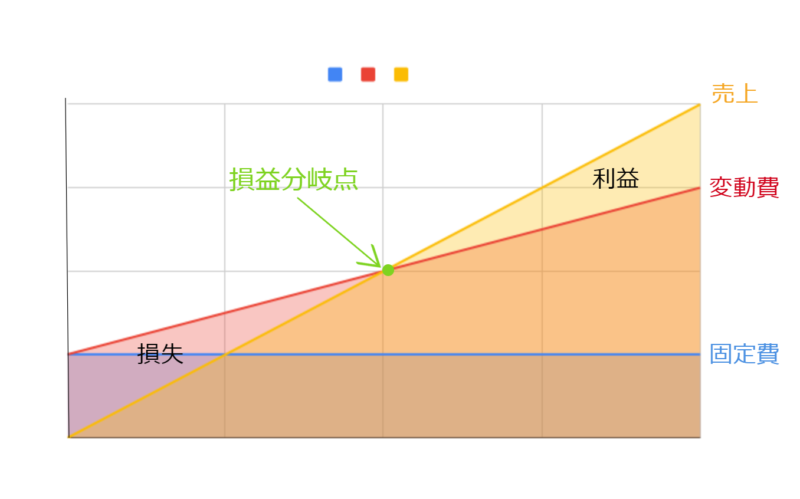

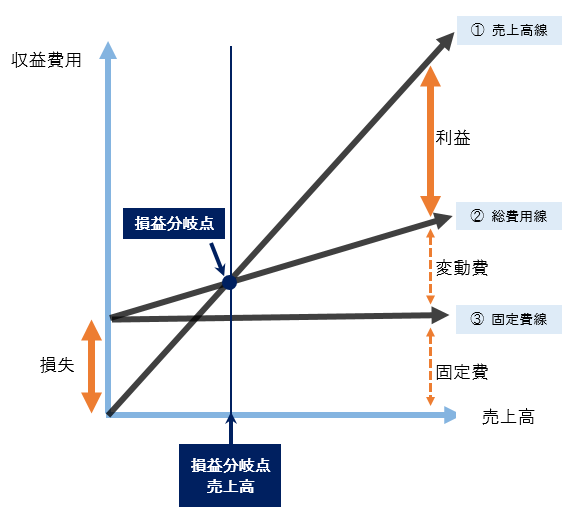

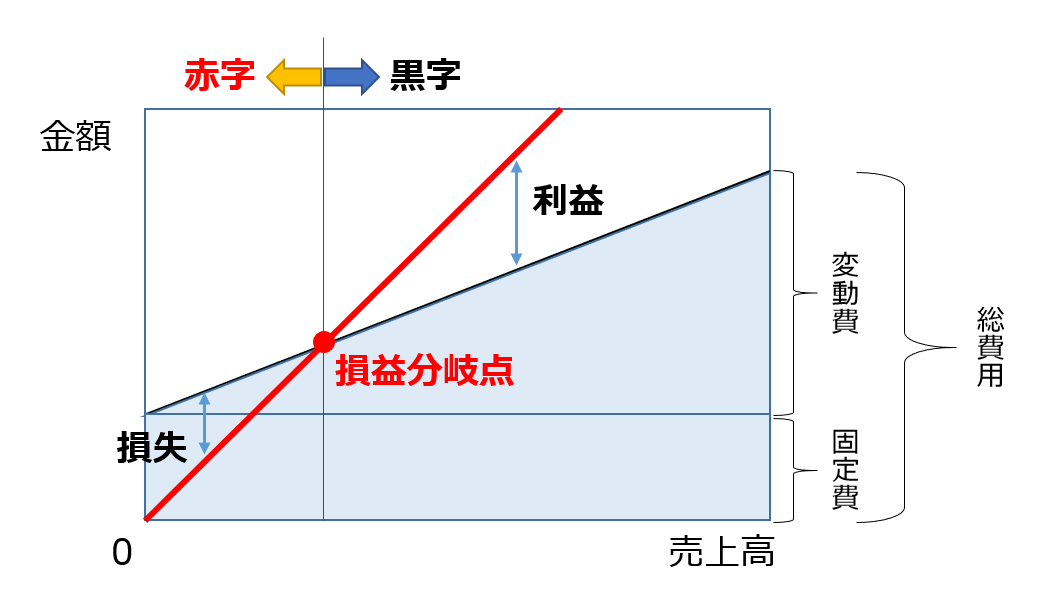

3損益分岐点となる売上高 (利益が0となる売上高)は「 損益分岐点売上高」として示されます (利益0となる販売数量は「損益分岐点販売量」といいます)。

広告宣伝の費用対効果を分析し、無駄な宣伝は抑える• 損益分岐点とは、理論上利益が0になる売上高のこと 損益分岐点とは、 売上高が費用の合計と等しくなるような売上高のことで、「損益分岐点売上高」ともいいます。

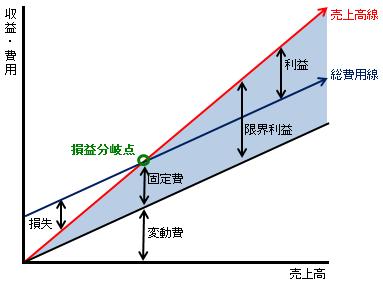

この辺をきっちりと「固定費と変動費に分解」して限界利益を算出しないと、収支悪化の原因分析や予想収益の策定の資料として使うことができません。 黒字化するための目標を立てることができます。 試しに、 損益分岐点売上高を利用して、変動収支計算書で収支差額を計算してみると 収支差額がマイナスとなってしまいました。

業種別で固定費と変動費を細かく分解する方法については、をご覧ください。

(売上-費用=0なので。

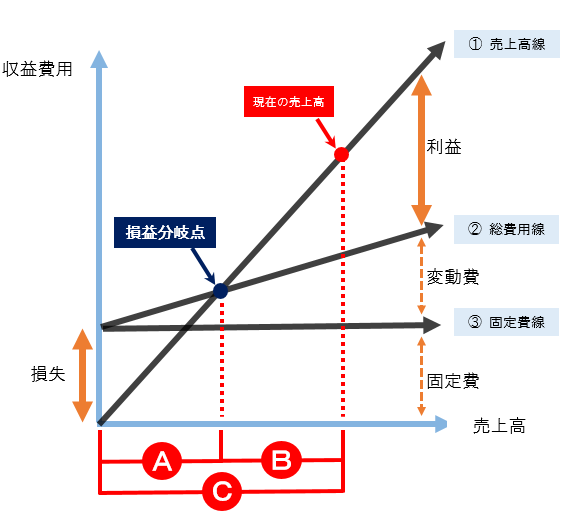

現在は赤字でなくても、90%未満になるよう、早めに改善しましょう。 売上高が どれだけ増えると 黒字になるか それぞれについて解説いたします。

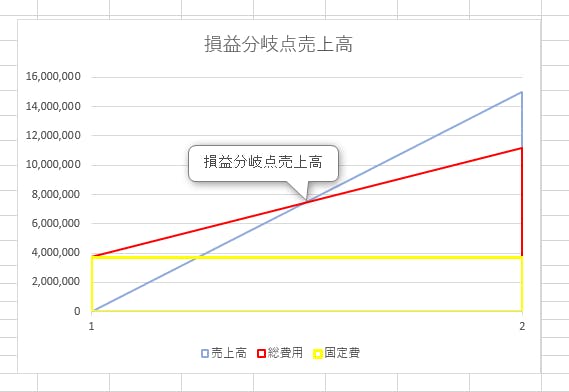

たとえば以下では「縦軸の書式設定」から、目盛間隔を250000に変更しました。

売上が上がっていても、仕入金額が上がっていれば利益は出ません。

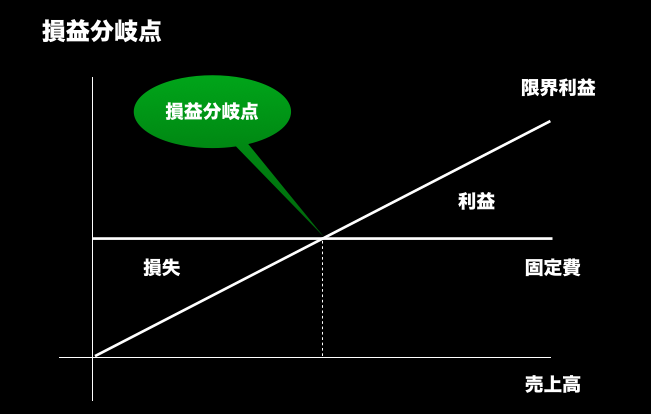

経営リスクを引き下げるには、固定費削減を主体とした経営改善が有効になる。 景気動向等の外部要因に対しても比較的強い水準といえる。 損益分岐点分析 CVP分析 とは? 損益分岐点を明らかにするための手法を、 損益分岐点分析(CVP分析)といいます。

17つまり、750万円の売上でやっと利益と経費が同じ金額になるということです。

CVP分析により、損益分岐点、限界利益等を知ることができ、 また、 費用(変動費と固定費)、販売数と売上高、利益の関係性を理解し、どれかの指標が変化したら、他の指標がどのように変化するかを求める事もでます。

そのうえで、損益分岐点を下げていくために、変動費を下げたり、固定費も見直していく必要があります。 【簡単図解】損益分岐点分析(CVP分析)の方法。

19これに、売上高の線を書き込んだとき、売上高の線より総費用の線が下にあれば損失のほうが大きいので赤字、総費用の線を売上高の線が超えれば利益が発生して黒字ということになります。

売上を増やす この2つの改善が必要になります。

事務所を構えず家で作業していれば家賃という名の固定費はありませんし、喋って何か解説するだけであれば、商品仕入のような変動費も掛かりません。 松竹梅といったワンランク上の商品も用意して、高価格帯の購入に誘導する。

9固定費回収に貢献する、という意味合いから「貢献利益」とも言われます。

縦軸を【収益・費用】、横軸を【売上高】としてください。

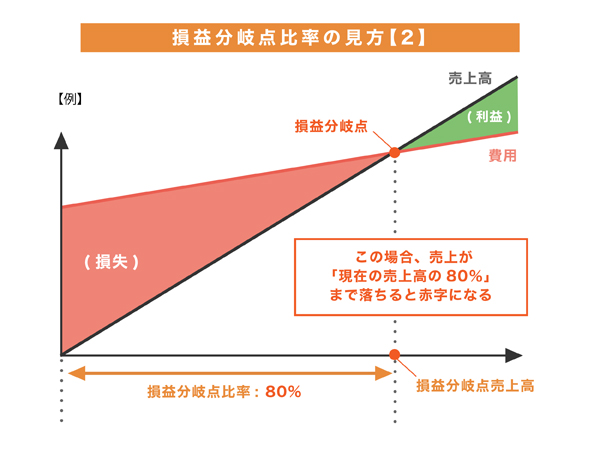

少し話が膨らみましたが、「限界利益」の重要性をお伝えする意味も込めて説明しました。 どのくらい売上が減少すると赤字に転落するかを知ることができ、目標数値として活用することも可能です。 実際の売上高に比べて損益分岐点売上が低いほど、損益分岐点比率も低くなります。

4賃料の安い事務所に移転、役員報酬&給与カット、人員削減など、固定費の大幅削減が急務となります。

25=80万円 したがって損益分岐点である400万円+80万円=480万円がこの会社の利益目標に到達する必要な売上高となります。

よって、売上を上げるためには、「単価」「客数」「回転数」の3要素に対して対策を講じ、数字を増やしていくことが必要です。

正社員を減らし、アルバイトやパートなどの「変動費」へと切り替える• 損益分岐点比率の改善方法3選をわかりやすく解説! 損益分岐点比率の 改善(=比率低下)の方法は、以下の3つがあります。